24日(月)は一日を通して雲の多いスッキリしない空で、日差しが乏しくても気温は高めでした。

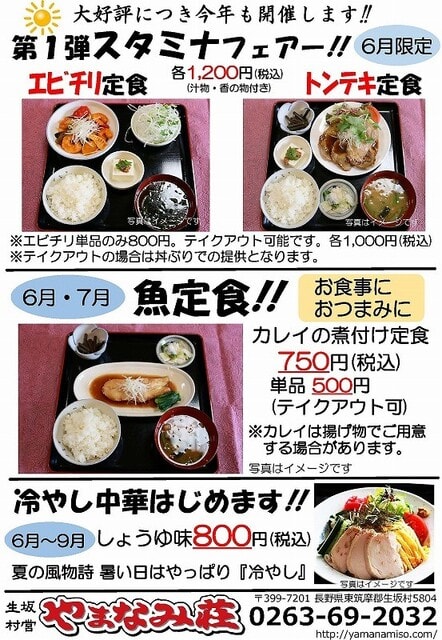

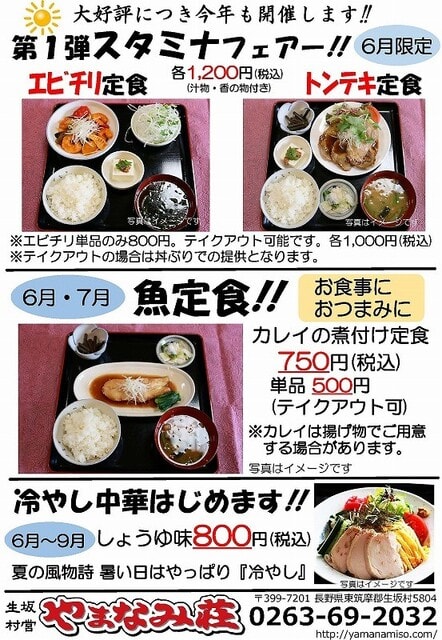

▽ 明日全戸配布します「やまなみ荘のチラシ」の内容は、第1弾スタミナフェア、魚定食、冷やし中華、客室涼風ゆったりプラン、菖蒲湯、広間で生ビールプランなどのお知らせです。

本日7日目の新型コロナウイルスワクチン接種は、健康管理センターで38名、デイサービスセンターで10名、看護師2名の接種が無事に終了し、具合の悪い方はいませんでした。

▽ 毎朝出勤前恒例の撮影は、ほぼ田植えが終わった上生坂水田の上空からの風景を撮影しました。

上生坂水田上空からの風景

当村は、犀川沿岸の段丘地の水田で、春から秋にかけて緑色から黄金色へと染まってゆく風景を見ることができますが、古くは水源の確保に大変悩まされていました。

水田開発は、永年に亘る村民の悲願だったのです。

記録によれば、江戸時代より、犀川からの引き水を何度も計画しましたが、当時の技術では上手くいかず、失敗・中止の繰り返しでした。

明治の末になると、機械力によって揚水ができるようになり、この地域でも、開田工事と併せて上生坂の「揚水ポンプ」が設置されました。しかもこれは長野県で初めて設置された農業用のポンプだったとのことです。

当時の揚水ポンプの原動機は、蒸気機関による歯車伝導で、燃料には石炭を使い、吸水約4.2mを含め全揚程11.4mでした。この設置工事は大正元年10月に着手され、翌年6月5日、大勢の人々に見守られる中で試運転が行われ、当時の記録によると、試運転は大変劇的なものであったそうです。

現在、生坂村では、13ヵ所の揚水機場が設置されており、犀川の水を台地の水田や畑に汲み上げることで、水稲や果樹などの栽培が盛んに行われています。昔から現在へと、古き良き農村を守る地域の大切な一風景となっています。

その他生坂村では、保育園で身体測定(以上児)、小学校で保小連絡会・運動会特別時間割開始、中学校でアウトメディアチャレンジデー、少年少女サッカー教室などが行われました。

▽ 明日全戸配布します「やまなみ荘のチラシ」の内容は、第1弾スタミナフェア、魚定食、冷やし中華、客室涼風ゆったりプラン、菖蒲湯、広間で生ビールプランなどのお知らせです。

本日7日目の新型コロナウイルスワクチン接種は、健康管理センターで38名、デイサービスセンターで10名、看護師2名の接種が無事に終了し、具合の悪い方はいませんでした。

▽ 毎朝出勤前恒例の撮影は、ほぼ田植えが終わった上生坂水田の上空からの風景を撮影しました。

上生坂水田上空からの風景

当村は、犀川沿岸の段丘地の水田で、春から秋にかけて緑色から黄金色へと染まってゆく風景を見ることができますが、古くは水源の確保に大変悩まされていました。

水田開発は、永年に亘る村民の悲願だったのです。

記録によれば、江戸時代より、犀川からの引き水を何度も計画しましたが、当時の技術では上手くいかず、失敗・中止の繰り返しでした。

明治の末になると、機械力によって揚水ができるようになり、この地域でも、開田工事と併せて上生坂の「揚水ポンプ」が設置されました。しかもこれは長野県で初めて設置された農業用のポンプだったとのことです。

当時の揚水ポンプの原動機は、蒸気機関による歯車伝導で、燃料には石炭を使い、吸水約4.2mを含め全揚程11.4mでした。この設置工事は大正元年10月に着手され、翌年6月5日、大勢の人々に見守られる中で試運転が行われ、当時の記録によると、試運転は大変劇的なものであったそうです。

現在、生坂村では、13ヵ所の揚水機場が設置されており、犀川の水を台地の水田や畑に汲み上げることで、水稲や果樹などの栽培が盛んに行われています。昔から現在へと、古き良き農村を守る地域の大切な一風景となっています。

その他生坂村では、保育園で身体測定(以上児)、小学校で保小連絡会・運動会特別時間割開始、中学校でアウトメディアチャレンジデー、少年少女サッカー教室などが行われました。