坂本九のヒットソング「上を向いて歩こう」が登場したのが1961年だった。「ひとりぽっちの夜」というフレーズは、この歌の中の一節。ご存じ永六輔の作詞である。いかにも青春世代のセンチメンタリズムに満ちた一節である。若者の不安定な精神の日々を反映していたかのように見える。恋の歌にも見える。だが作詞した永六輔の談によれば、この歌は60年安保の反対運動に参加して、打ち敗れた悔しさを謳ったものであった。当時、東大の女学生(樺美智子)が警察隊との激突で死亡した時であり、学生運動が急激に盛り上がった瞬間の時でもあった。

だがその後、学生運動の渦に巻き込まれ、激動の時代を迎えた我々世代には、このようなセンチメンタリズムはなかなか理解できない(歌が悪いという意味ではない)。学生運動のなかでこんな甘ちょろい感覚を覚える暇などなかったからだ。樺さんの死亡という当時としては極めてショッキングな事態を、このような感覚でとらえた永六輔という作詞家の感性の鋭さを感じるが、学生運動に巻き込まれた世代からみれば、やはり違和感を禁じえない。当時の学生運動の底辺に流れていたものが、こういうものであったのかと、ちょっぴり反発さえ感じる。

しかし、そんな感傷が悪いかと言えば、残念ながらそうとも言い切れないものもある。世代的な差と言えばそれまでだが。今考えると、当時の学生運動はどちらかと言えばファッション的な要素が強く、権力に対し直観的というか感覚的に抵抗していた。そんな感情がもろに吹き出た結果だと思う。だからすべてを否定できないものがある。60年安保反対を叫びながらその条文の中身をほとんど理解せず、こんな条約を結んだら日本は戦争に巻き込まれると単純に信じていた。風聞に見事に乗ってしまったという反省が必要だったと言いたい。

この当時からだと思うが、学生運動というのはどこか現実を直視しない、理想郷だけの世界に入ってしまったのではないのだろうか。我々世代が直面した時は、未来と現在のつながりがつかない矛盾を抱えたままの運動であった。60年安保世代のせいだとは言わないが、底辺でかなり影響を受けていた思う。その矛盾がいつの日か内部抗争の火種となり、分裂や無理やりの統合を生み破滅への道を歩んでしまったのでは。

しかも、現在の反日的左翼家たちの言動に60年安保世代の残像を感じることが時々ある。まるで亡霊のように浮かび上がってくるのだ。

例えば原発反対運動だ。原子力発電所は人間が生み出した悪魔と天使のような存在だ。たしかに核廃棄物を含め異常なほど問題が多い。こんなものはなくなった方が良いに決まっている。原発の稼働に反対ですか賛成ですか、と問われれば、誰だって反対と言うだろう。だが今、原発をすべて止めればどんなリスクがあるか、を考えれば、話は違ってくる。代替えエネルギーがの準備がなく、4兆円という膨大なお金が原油を購入するために使われ、そのまま電気代の値上げに直結する現実。CO2廃棄物の上昇で京都議定書の約束を破ったと世界が日本を非難している現実などは無視できるのだろうか。それ故に約束に参加していない中国やアメリカが膨大なCO2を垂れ流して地球を汚染させていることがスルーされているのである。

特定秘密法案の反対騒ぎもそうだ。治安維持法に似ているとか、戦前の日本に戻るなどというデマ騒ぎは、60年安保の時に、戦争に行くのかと騒いだデマと相通ずるものを感じる。しかも、その当時に騒いだ人たちが同じ騒ぎを起こしている。ひとりぽっちの夜を感じた人たちが、また騒ぎだしたようだ。

正直言うと、彼らの気持ちはよく分かる。理解できる。だけど、現実を無視してはいけない。解決策を持たないで騒ぐのは子供のわがままと同じ。どのようにして日本のために課題を解決すべきなのか、現実に沿って解決策を見つけるのが大人の行動のはず。

ひとりぽっちの夜などと、いつまでも感傷に浸っていて、いいわけがない。

色気づいた少年は信州小布施で、男女のうわさ話に

明け暮れてました。

あの頃、政治的な動きや、社会現象に関心が高ければ、

今とは違う人生があったのでは?とふと思ったりします。

その後、ちゃらんぽらんな音楽の道へ入ったりして、

社会現象からはさらに遠くなりました。

いやはや、来し方を振り返ればきりがない。

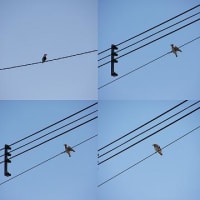

それにしても、写真キレイですねぇ。

こういう写真撮りたいんですが、凝り性じゃないからなぁ…。反省ばかりです。

写真は特別なことをしていません。三脚を使って、絞りや露出を動かして、写しながら結果を見ながら調整すれば、できます。デジタルはこうしたことができるから簡単です。フィル見ではこうはいきません。

写真をもっとたくさんとればいいのかな。懲り性でなくても写せます。