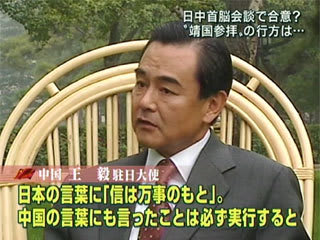

王毅駐日大使がテレビ朝日とのインタビュー(10月9日22:35頃放送)で

静岡文化芸術大学教授 馬成三氏の「馬成三の談『中』説『日』」によれば、

で、「信為万事本」の原典は枕流亭総合掲示板過去ログで見つけた。

#もっともらしい言葉の多くは中国古典に由来するが、それは彼らがそういう人々であったからではない。そうでない人々であったからだ。

[人気blogランキングに投票]

日本の言葉に「信は万事のもと」とあったので、あれっと思ってちゃんと調べてみた。これは日中国交回復時のやりとりをなぞっている。

中国の言葉にも言ったことは必ず実行すると

静岡文化芸術大学教授 馬成三氏の「馬成三の談『中』説『日』」によれば、

共同声明が発表された後、周恩来総理は「言必信、行必果」という題辞を田中角栄首相に贈り、これを受けた田中角栄首相は「信為万事之本」(信は万事のもと)と返したという。その後の日中首脳交流においても、「言必信、行必果」という言葉はよく引用されている。小渕首相が訪中した際、朱鎔基総理も同じ言葉を書いた題辞を贈ったそうである。信為萬事本(信を万事の本と為す)はどういうわけか日本の社是に多い。こちらのサイトによれば、山岡鉄舟が、野に下った西郷隆盛を説得の為、鹿児島に訪ねた時のやりとりとして

「言必信、行必果」という言葉は、『論語・子路』に登場したもので(中略)

『言うことはきっと偽りなく、行うことはきっと潔い。(中略)

現代の中国では「言必信、行必果」を、「言行一致」として称賛の意味で使われている。(中略)

現代漢語として、「言必信、行必果」は人間の美徳を意味するものとしているものの、親しい人間同士ではあまり使わないのが実情のようである。これを強調すると、場合により相手に不信感を持っていることを意味するからである。「言必信、行必果」という言葉が日中国交正常化の時点から強調されたのは、日中関係にとって、相互信頼が何よりも重要なことと、双方間の相互信頼の欠如との両方を示しているように思える。

西郷隆盛:「敬天愛人」「一以貫之」があったとある。なるほど山岡鉄舟ならば、社是になるのもむべなるかな。

山岡鉄舟:「信為万事本」「素志白雲同悠 高情青松共爽」

で、「信為万事本」の原典は枕流亭総合掲示板過去ログで見つけた。

『新唐書』巻一百五・列傳第三十・償ワ遂良/中華書局版なんの事はない、「信為萬事本」は1060年成立の中国の史書『新唐書』に由来していたのだ。有難く、訳も引用しておこう。

4027頁にありますが。そのあたりを抜き書くと、

薛延陀請婚、帝已納其聘、復絶之。遂良曰:「信為萬事本、百姓所歸.故文王許枯骨而不違、仲尼去食存信、貴之也。延陀、曩一俟斤耳.因天兵北討、蕩平沙塞、威加諸外、而恩結於内、以為餘寇不可以無酋長、故璽書鼓纛、立為可汗。負抱之恩、與天無極.數遣使請婚於朝、陛下既開許、為御北門受獻食。今一朝自為進退、所惜少、所失多、虧信夷狄、方生嫌恨、殆不可以訓戎兵、勵軍事也。且龍沙以北、牛毛、中國撃之不能盡、亦猶可比敗、除d除d興、突厥亡、延陀盛。是以古人虚外實内、懷之以 コ。使為惡、在夷不在華;失信、在彼不在此也。惟陛下裁幸。」不納。

突厥の薛延陀部が唐の朝廷に婚姻関係を結ぶことを申し込んできて、帝(唐の太宗)はこれを一度受け入れたんだけれども、結局意を翻して突っぱねてしまった。遂良は「信義はすべてのものごとの基本だから、異民族相手でも破ってはいけない。異民族は中華の恩徳をもって懐けなければならない。陛下の裁断を請う」と進言したけれど、帝には容れられなかった..異民族相手の約束も守ってね、という教訓だったのだ。なんか、日中国交回復時のやりとりとしては、出来すぎなエピソードなのである。「中国の言葉にこうあります」というのは、ベタな枕詞なのだ。「言必信、行必果」は、完全に「言行一致」の意味になっちゃっており、「信為万事本」は日本の言葉になっちゃっている。ま、日本側が中国側におくった言葉ではあるのだが。

#もっともらしい言葉の多くは中国古典に由来するが、それは彼らがそういう人々であったからではない。そうでない人々であったからだ。

[人気blogランキングに投票]