さあ今年も吹奏楽コンクールの季節がやってまいりました!

コンクール会場の緊張感、各団体の息吹が伝わってくるような“生の空間”は身震いするほど私にとって心地よい…。

大げさではなく、現実に疲れた、この刹那に“生きる力”を与えてくれるような気がするのです、少なくとも私にとっては…。

これから、全国大会までコンクールを聴き続けていけたら良いと思っています…。

まずは、地元、埼玉県大会、大学Aの部、職場一般Aの部から。

2017年7月30日、日曜日。

勝手知ったる(?)さいたま市文化センターと向かったのでした。

早速、ホール内へ。

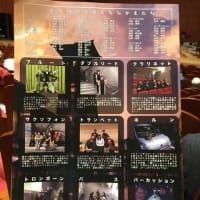

購入したプログラムで出場団体等を確認します。

大学は…、やっぱり文教大学と埼玉大学だけですか…。

うーん、これは寂しい限りです。

吹奏楽のレベルの高い埼玉県としては、とっても残念ですね。

職場一般は19団体ですか。

曲の面から見てみましょう。

まずは、課題曲。

大学は、2団体ともⅠですね。

職場一般はⅠが6団体、Ⅱが4団体、Ⅲが2団体、Ⅳが5団体、Ⅴが2団体。

でした。

また、職場一般の課題曲別の金賞獲得率(金賞/演奏団体数)は、Ⅰが50%、Ⅱが25%、Ⅲが0%、Ⅳが0%、Ⅴが100%。

一見、Ⅴが有利なように思えますが、難解で高度な技術が必要なことに加えて、演奏しているのが、アンサンブルリベルテと川越奏和だという事実を勘案すると微妙ですね。

自由曲はどうでしょう?

全団体を通じて新規の委嘱作品は文教大学のみ。

ちなみに大学2団体は、吹奏楽オリジナル曲でした。

職場一般は、吹奏楽オリジナル曲が10団体、オーケストラなどのアレンジ曲が9団体とほぼ拮抗しています。

金賞受賞もオリジナル、アレンジとも3団体と同数ですね。

今回は、オリジナル曲では高昌帥先生の「ウインドオーケストラのためのバラッド」を3団体が自由曲として選びました。

また、アレンジ曲では、「ダフニスとクロエ」を2団体が演奏し、2団体とも金賞を獲得しました。(川越奏和、与野)

個人的な感想ですが、自由曲的には少し、面白みに欠けていたかも…。

余談は、この辺にして本題に戻りましょう!

コンクールが始まるようですよ…。

【2017年度全日本吹奏楽コンクール課題曲】

Ⅰ.江原 大介/スケルツアンド(第27回朝日作曲賞受賞作品)

EHARA, Daisuke/Scherzando

Ⅱ.木内 涼/マーチ・シャイニング・ロード

KIUCHI, Ryo/March Shining Road

Ⅲ.保科 洋/インテルメッツオ

HOSHINA, Hiroshi/Intermezzo

Ⅳ.西山 知宏/マーチ「春風の通り道」

NISHIYAMA, Tomohiro/March “Path of the Winds in the Spring”

Ⅴ.川合 清裕/メタモルフォーゼ~吹奏楽のために~〔※高校・大学・職場一般のみ〕

(第9回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品)

KAWAI, Kiyohiro/Metamorphosis for Wind Orchestra

《大学Aの部》

1.文教大学 (指揮)佐川 聖二

[課]Ⅰ[自]幽遠の譜(鈴木 英史)

私にとって、今年最初のコンクールで“遭遇”した団体が文教大学なんて、何て幸せなことでしょう!

この日の基準となる演奏になりますね。

課題曲が始まりました…。

アサイチなのにこの“音圧”、よく響いています。

曲のまとめ方は、ピカイチです!

スピード感、スケール感、何をとっても文句の付け様がありませんでした…。

自由曲は、鈴木英史先生の委嘱作品ですね。(浦和学院高校との“合同委嘱”)

ダイナミクスのバランスが絶妙です。

ppがきれいですね。

サウンドが溶け合っていて、それが、曲の持つ雰囲気を醸し出しています…。

定期演奏会で聴かせて頂いた時も素晴らしいとは思いましたが、確実に“進化”していました。

迫り来る“何か”を感じられました!!

【金賞・代表】

2.埼玉大学 (指揮)松元 宏康

[課]Ⅰ[自]吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤 教司)

先日もサマーコンサートに行かせて頂いた埼玉大学の登場です。

真摯な演奏が好印象で頑張ってほしい団体です。

まずは、課題曲Ⅰです。

各パート、個人の掛け合いが軽快で素晴らしかった。

人数が少ない分、個人の表現力でカバーしていると感じました。

ただ、少しだけ、低音部の“薄さ”が気になりましたが…。

何れにせよ、コンパクトにまとまった“好演”でした!

自由曲は美しい曲で、出だしのピッコロソロが爽やか…、いきなり心をつかまれてしまったようです。

クラリネットが5人しかいない?

でも、サウンドが適度にブレンドされていて、曲にあった響きを聴かせてくれます…。

細かいミスはありましたが、安心して聴ける演奏でした。

【銀賞】

《職場一般Aの部》

1.Amabile Band Ensemble (指揮)中林 恵子

[課]Ⅱ[自]日本民謡による幻想曲~「砂山」の主題による(S.ヘイゾ)

プログラムには、35名って書いてありますけど、15名くらい?

課題曲は、マーチですね。

人数が少ないので仕方ない部分があるとは思うのですが、メロディパートと伴奏パートのバランスが悪いように感じました。

それと金管楽器のピッチが気になりました…。

自由曲は物悲しい日本古来のメロディを美しく歌っていました。

コンパクトなアンサンブルは好感が持てました。

ただ、もっと根本的な部分で演奏をみがく必要があるのではと思いました。

それと…、演奏には関係ないのですが、ユーフォニアムの方が悠然とピアノ演奏に向かう姿がカッコ良かった。

【銅賞】

2.伊奈学園OB吹奏楽団 (指揮)宇畑 知樹

[課]Ⅱ[自]歌劇「アンドレア・シェニエ」より(U.ジョルダーノ/arr.宍倉 晃)

昨年の金沢での全国大会、「ラッキードラゴン」での金賞、素晴らしかった!

今年も期待しています。

課題曲の出だしで少しだけ金管楽器が合わなかった?

軽快と言うより重厚なマーチでした。

さすがに実力のあるバンドだけあってメロディラインの歌い方が観客を魅了しますねぇ。

聴いている方も大安心のパフォーマンスでした!

今年の自由曲はオケのアレンジ曲ですか。

伊奈学園OBは、吹奏楽オリジナル曲のイメージがあるのですが…。

ところが、そんな私の気持ちを振り払う素晴らしいパフォーマンスが待っていたのでした。

まずは、メロディの歌い方がスゴい。

美しいメロディをより美しく聴こえるように工夫されています。

そして、サウンドが柔らかい。

個人的に思うに金管楽器の音がキレイです。

迫力があって、聴き手を魅了する演奏でありました!!

【金賞・代表】

3.大宮シティウインドオーケストラ (指揮)高石 祐一

[課]Ⅱ[自]ノアの方舟(B.アッペルモント)

課題曲の冒頭、トランペットの音が不明瞭だったのが気になりました…。

全体的に木管楽器の音が弱い。

だから、メロディラインが浮かび上がって来ない。

全体的なバランスのせいでサウンドが溶け合っていないような…。

軽快な雰囲気を出していたので、残念に思いました…。

自由曲は、とても丁寧に演奏されていますね。

音楽の流れが出来ています。

反面、ダイナミクスの振り幅が狭いので単調に聴こえるような…。(特に全員合奏のところ)

ソロパートもメロディをもっと歌い上げて欲しかった…。

曲の最後のppは、もっとデリケートに…。

【銅賞】

4.青木フィルハーモニー吹奏楽団 (指揮)酒井 敦

[課]Ⅲ[自]「三つのジャポニズム」より Ⅲ祭り(真島 俊夫)

課題曲Ⅲですか。

青木フィルのサウンドに合った課題曲だと思いました。

出だし、唐突に始まったような感じがして、もっと繊細さがあればなぁ。

だから、少しバタバタ感がありました。

それと、多少、舞台上での“音の停滞感”を感じたのは私だけでしょうか?

しかしながら、サウンドの柔らかさは、さすが青木フィルだと思いました。

自由曲は、真島先生のジャポニズムです。

表現力が豊かで、リズムの正確さが際立っていました。

また、スローテンポな部分では独特の世界観を作り上げていましたねぇ。

そして、サウンドが溶け合っているのが、とても心地よい…。

ただ、敢えて言わせて頂けるのならば、もう少し、華やかさがあれば良かったかも。

【銀賞】

5.浦和吹奏楽団 (指揮)山田 昌弘

[課]Ⅰ[自]ウインドオーケストラのためのバラッド(高 昌帥)

課題曲の冒頭、微妙な音のズレを感じました。

ステージを見ていて思ったのですが、サックスとクラリネットが同じ人数なんですね…。

音の響いているパートとそうでないパートに差があるので、多少、サウンドに“雑味”と“バランスの悪さ”を感じました…。

それでも、スマートでスケールの大きな演奏に聴こえるのは、さすが実力団体と言うべきでしょうか?

自由曲は、高先生の“バラッド”ですね。

激しい曲なので華麗な演奏を期待したいです。

冒頭のトランペットソロ、艶っぽくていいですねぇ。

金管楽器主体の曲なのでサウンドに合っていて良い選曲だと思います。

ただ、アクセントを効かせるところに、もっとパンチがあれば、この曲の特性をより活かせるんじゃないかと思った次第。

曲が進み、華やかに終わりましたが、“何となく感”も漂っていたような…。

もっとドラマチックな感じを醸し出せればと思いました。

【銀賞】

6.あおぞらハーモニー吹奏楽団 (指揮)阿部 和博

[課]Ⅰ[自]バッハの名による幻想曲とフーガ(F.リスト/arr.田村 文生)

やっぱり、課題曲の冒頭の音の掛け合いがうまくいっていないのが、惜しかった。

うまい表現ではないかも知れませんが、“止まる”瞬間がある…。

メロディパート(スローテンポの部分)の歌い方がもっと感情移入していれば良かったかも。

自由曲は、全国大会でも数々のバンドが挑戦し、名演を残している曲ですね。

まずは、ソロパートの皆さんを称えたい。

美しいです。

全体的なバランスを考えると単調な感じは否めませんでした。

ただ、淡々と音符をこなしているような…。

もっと、なんというか…、たたみかけるものがあればなぁと思いました。

それでも後半に入ると徐々に盛り上がってきましたね。

もっと音が前に出ていると良かったかも。

【銅賞】

7.川越奏和奏友会吹奏楽団 (指揮)佐藤 正人

[課]Ⅴ[自]バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り(M.ラヴェル/arr.佐藤 正人)

課題曲は、リベルテと同じⅤです。

さすがに川越奏和、音の伸びが違います。

別格の安定感です。

研ぎ澄まされたリズム、がっちりとスクラムを組んでいるようなアンサンブル。

何よりも“音圧”がスゴイ!!

“本気”を感じました!

自由曲に「ダフニスとクロエ」を選ぶなんて…。

ある意味、驚きですね。

川越奏和のサウンドは、どちらかと言うと硬質なサウンドの印象があるのですが、それを“封印”したかのような艶っぽさがありました。

音楽に流れがあって、まるで“絵巻物”を見ているよう…。

いろんな意味で「迫力のある」演奏でした!

昨年の「県大会敗退」の悪夢を払拭して、王者に返り咲いて頂きたい!

【金賞・代表】

8.ソールリジェール吹奏楽団 (指揮)佐川 聖二

[課]Ⅰ[自]ウインドオーケストラのためのバラッド(高 昌帥)

私が行く吹奏楽のコンサートの指揮者では、圧倒的に佐川聖二先生に“お会いする”機会が多い。

そして、この日も文教大学に続いて“2度目の佐川先生”です…。

まずは、課題曲Ⅰです。

何より、サウンドがやわらかくて美しい。

諧謔味があって、弾むようなリズムが心地よいです。

実に整理されたアンサンブルだと思いました。

ただ、個人的には、多少、迫力を感じられる部分もあって良かったかなと思いました。

自由曲は、本日2回目の「バラッド」です。

冒頭のトランペットやソプラノサックスのソロは、迫力があって素晴らしかった!

音楽に流れがあって、同時に迫力もあるので、ごく自然にサウンドが耳に入ってくる。

本当に何の違和感もなく、“ごく自然に”です。

この雰囲気を出せること自体、特筆に値します!

素晴らしいパフォーマンスですね。

ただ、あまりにも素晴らしい演奏だから、敢えて言わせてもらえば、この曲の特性から考えると「粗野」な部分も含まれるとパーフェクトだったかもしれません。

【金賞・代表】

9.与野吹奏楽団 (指揮)森田 新一郎

[課]Ⅰ[自]バレエ音楽「ダフニスとクロエ」(M.ラヴェル/arr.森田 新一郎)

与野吹奏楽団の登場です。

今年は、久し振りに定期演奏会にも行かせて頂きました…。

課題曲は…、無難に始まりました。

でも、少し、“ふわっと”始まったかなぁ。

各パートのつながりを意識したアンサンブルの好演だったと思います。

それと楽器の配置なんですが、木管楽器を横に広げ過ぎていないでしょうか?

気のせいか音が無駄に“拡散”しているような気がしました。(もしかして、自由曲用の配置?)

自由曲は「ダフクロ」。

定期演奏会の演奏を聴いて、自由曲にするのは辞めた方がいいかなぁ、なんて思ったのですが…。

そこは、埼玉県の実力一般団体、与野吹奏楽団ですね。

しっかりとまとめてきましたねぇ。

まず、「ダフニスとクロエ」を自由曲にする場合、“夜明け”⇒“全員の踊り”が一般的ですが、“全員の踊り”を主軸に据えて他の曲を持ってきたのが効果的でした。

2番目に“猛練習の成果”?か、やたら、ソロ楽器がうまい。(貧相なソロでは、この曲の魅力が半減してしまいますからね。)

定期演奏会の時より格段の進歩です。

でも、やっぱり、“空間的な音の広がり”に欠けるような…。

そこが、「全国大会への“壁”」なのかも知れません…。

個人的には、コンクールへは“吹奏楽オリジナル曲”での挑戦を期待する“浦和のオヤジ”でした…。

【金賞・代表】

10.狭山ウインドシンフォニー (指揮)渡邊 芳徳

[課]Ⅳ[自]「オセロ」より(A.リード)

Ⅰ前奏曲、Ⅲオセロとデスデモナ、Ⅳ廷臣たちの入場

課題曲は、この日、初めて登場するⅣです。

華やかな出だしでした。

サウンドに雑味がないわけではないのですが、音色が揃っているので聴きやすい。

コンサートマーチなんだから、木管のメロディラインは、もっと出しゃばって高らかに歌い上げるのが良いと思います。

それとダイナミクスが希薄。

「大きな音」が曲全体を支配していました。

自由曲は、リードの「オセロ」ですか。

懐かしいですね。

リードと言うと皆さん、「アルメニアンダンス」に目が行きがちだけれど、私はこの曲の方が好きですね。(個人的意見です。)

ちょっと“柔らかめ”に曲が始まりました…。

全体的にピッチが気になるところが時折、出てきます。(特にホルンかな。)

課題曲同様、「大きな音」が基準になっているように感じました。

そのためは、曲の終わりの金管楽器がバテていたような…。

【銅賞】

11.所沢市民吹奏楽団 (指揮)吉田 謙治

[課]Ⅳ[自]歌劇「タイス」より(J.マスネ/arr.宍倉 晃)

華やかにマーチの課題曲Ⅳが始まりました…。

サウンドが洗練されていて、都会的ですね。

だから、聴きやすく思いました。

ただ、一部で金管楽器と木管楽器のバランスが崩れて、メロディを伴奏が邪魔する事態が起こっていたのが残念でした。

全体的に“軽快なコンサートマーチ”と言うより、いい意味で“重厚さ”を感じる演奏でした。

自由曲は、宍倉先生版の「タイス」ですね。

先程から申し上げているように、いろんな観点から曲を聴かせてもらっていますが、“音楽の流れ”“空間的広がり”“音の迫力”などを兼ね備えた演奏だと思いました。

メロディラインの歌い方も美しかった。

欲を言わせて頂ければ、演奏全体を振り返って俯瞰して見てみると素人の私にはわからない“何か”が足りてない演奏のような気がしました。(少し、単調だったのかなぁ。)

【銀賞】

12.飯能ヴィヴァーチェ・ウィンドオーケストラ (指揮)三浦 広嵩

[課]Ⅰ[自]「スペイン奇想曲」より Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ(N.リムスキー=コルサコフ/arr.高橋 徹)

課題曲が始まりました。

プログラムには出演人数が41名って書いてあるけど、実際は30名チョットですか?

でも、その割には、音が前に良く出ています。

アンサンブルのまとまりもよいですね。

細かいミスはありましたが、スマートな演奏に感じます。

課題は、この人数だからこそ楽器の数のバランスを考慮して曲を組み立てて行けたら良いのでは、と思った次第。

自由曲は、これまた懐かしい「スペイン奇想曲」です。

昔は、多くの団体が競ってコンクール自由曲として演奏したものです…。

金管楽器が華やかでした。(反面、金管楽器が響き過ぎで前半のクラリネットソロとか掻き消しちゃいましたね…。)

フルートのソロも良かったですね。

全体的にきれいで個人的に好印象の演奏でした。

ただ、もう少しエキゾチックな雰囲気を出してほしかった…。

【銅賞】

13.大宮吹奏楽団 (指揮)永薗 喜章

[課]Ⅳ[自]「交響曲第5番」より Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(A.グラズノフ/arr.倉津 信喜)

課題曲Ⅳの入り方は、実にデリケートに入ったように感じました。

ですが、もっとパンチが効いていた方が効果的かも知れません。

全体的にまとまりをもった演奏だと思いました。

ただ、途中で音楽の流れが途切れそうになった“瞬間”があったように感じたのは私だけでしょうか?

それと、もう少し、“音圧”と“音の広がり”があると良かったですね。

自由曲は、グラズノフですか。

吹奏楽では、珍しい選曲ですね。

もとの曲を聴いたことがないので何とも申し上げにくいのですが、おそらく、ロシアからソビエトになる時代に活躍した作曲家ですから、重厚さは半端ないのではと…。

そういう意味では、演奏を壮大な感じには思えなかった…。

ただ、演奏は丁寧でコンパクトな感じでまとまっていました…。

もっと、華やかさがあれば良かったですね。

【銀賞】

14.桶川市民吹奏楽団 (指揮)花坂 義孝

[課]Ⅱ[自]歌劇「トロヴァトーレ」より バレエ音楽(G.ヴェルディ/arr.山里 佐和子)

課題曲はⅡですね。

金管楽器、頑張っていましたねぇ。

いや、少し音を出し過ぎかも知れません。

人数が多くないのでスケール感を出そうとしているのかも知れませんが、楽器の数のバランスがあるのだから、そこを考えたら、と思いました。

自由曲は、金管楽器の演奏が功を奏し、スケールが大きな演奏に感じました。

でも、全体のバランス的には再考の余地があるのでは。

良く練習してある“好演”でした。

最後は、あっさりした終わり方でしたね。

【銀賞】

15.本庄ウインドシンフォニカ (指揮)三品 喜典

[課]Ⅲ[自]天空の騎士~吹奏楽のためのファンタジー(片岡 寛晶)

課題曲の冒頭、何かバラバラに聴こえたのは気のせいだったのでしょうか?

音が響いていませんね。(舞台上で停滞しているような感じがします。)

Ⅲのような“音楽の流れ”が重要な曲には、もっと繊細な配慮が必要です。

アンサンブルの“精査”をお願いします。

サウンドやアンサンブル的にはⅡかⅣのマーチを選択した方が良かったかも。

あと、全体的にピッチが気になりました。

自由曲は、よく練習してありますね。

タテ、ヨコ揃っていて気持ちが良い。

もっと、ダイナミクスのバランスを考えて演奏すれば、すごく良い演奏になると思いました。

【銅賞】

16.川口市・アンサンブル・リベルテ吹奏楽団 (指揮)福本 信太郎

[課]Ⅴ[自]秘儀Ⅳ<行進>(西村 朗/arr.福本 信太郎)

今年ほど、“リベルテのコンクール”がスゴイと思った年はありません…。

ビックリしました…。

難曲、課題曲Ⅴからです。

多くは語りません…。

ステージ上のプレーヤーがすべて、福本先生を中心にガッチリとかみ合っているというカンジ、素晴らしい!

それはもう、アンサンブル・リベルテという“ひとつの世界”です…。

自由曲は、一昨年のコンクール課題曲であった西村朗先生の「秘儀Ⅲ」の続編、「秘儀Ⅳ」です。

<行進>とサブタイトルがついていますが、実にそれを音楽として具現化した名曲。(さすが、現代日本のクラシック音楽界を引っ張って下さっている西村先生ですね。)

「スゲー」の一言です。

まずは、他の団体とはサウンドの成熟度が違います。

そして、全員が“曲の終焉”という一点に向かう方向性は見事です。

感嘆に値します!!

個人的には、素晴らしい“リベルテのコンクール”の中でも近年にない名演だと思いました!!

そして、願わくは、この至福の12分間が終わらないでくれと祈っていた“浦和のオヤジ”でした…。

【金賞・代表】

17.埼玉県ユースホステル協会吹奏楽団 (指揮)熊谷 一郎

[課]Ⅳ[自]ウインドオーケストラのためのバラッド(高 昌帥)

課題曲はマーチのⅣですね。

軽やかながら重厚に始まると言う不思議な始まり方をしたように感じました…。

それは、決して嫌な感覚ではなく、新鮮な驚きでした。

音楽に“流れ”も感じました…。

ただ、時折、微妙なピッチのズレ、そして、効果的でない音量は残念に思いましたが。

自由曲は、この日3度目の「バラッド」です。

劇的に始まりました…。

前の「バラッド」を演奏した団体は、少し大人しい演奏のように思いましたが、こちらは頑張り過ぎですかな。

アクセントを大事にすべき楽曲ではありますが、失礼な言い方を許して頂けるならば、「無造作過ぎ」です。(決して良い意味ではありませんが、迫力はあります。)

そこを修正すれば素晴らしい演奏になると思いました…。

【銀賞】

18.越谷市音楽団 (指揮)佐々木 幹尚

[課]Ⅰ[自]富士山 ~北斎の版画に触発されて~(真島 俊夫)

課題曲Ⅰから。

サウンドが厚く、低音から高音までのバランスが取れているので、実に心が和みます。

ですが、多少、“軽やかさ”が加味されたら、バッチリですね。

ひとつの美術作品を見ているような演奏でした。

自由曲は、真島先生の「モン・フジ」ですね。

課題曲の方でも申し上げましたが、バランスの良いサウンドはステキです。

個人技もかなり高い。

「モン・フジ」の持つ和的な世界を見事に表現しています。

そして、その魅力を最大限に引き出したパフォーマンスでした!!

蛇足になりますが、個人的意見として、この日の演奏の中でリベルテの次に心ひかれましたね…。ジーン…。

【金賞・代表】

19.杉の子吹奏楽団 (指揮)小川 慎

[課]Ⅳ[自]歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/arr.後藤 洋)

さあ、最後の団体です。

課題曲はⅣ。

軽やかで柔和な音質、好印象です。

そして、美しいマーチに仕上がっています。

なんと言ってもサウンドのバランスがよいですね。

とても、聴きやすい演奏でした。

自由曲は、「トゥーランドット」ですか。

一時期、大流行でしたが、最近、ようやく落ち着いてきたように思います。

程よいダイナミクス、ドラマチックな展開。

課題曲の時も感じましたが、サウンドのバランスがステキです。

時折、出てくる細かいミスすら、微笑ましく感じます。

個人的に好みの演奏でした。

【銀賞】

全団体、聴き終えました。

正直、コンクール観戦は疲れますなぁ。

でも、面白くて辞められません。

それにしても埼玉県はレベルが高いですね。

聴きごたえがあります。

個人的な意見を言わせて頂きますとレベルは高いですが、突出した団体もあり、ある意味わかりやすいコンクールだったと思います。

それにしても9月17日、西関東でリベルテを聴きたいですね。

今年は、所沢で行きやすいし…。

でも、“浦和のオヤジ”は、きっと毎年恒例の東関東大会・大学、職場一般の向かうことでしょう!(気が変わったらゴメンナサイ。)

なお、このブログに載せられている文言は、“浦和河童”の個人的感想です。

決して、悪意を持って書かれているものではありません。

ただ、もし、ご不快に思われる方がいらっしゃいましたら、オヤジの戯れ事と思い、ご容赦頂ければ幸いです。

それとこのコンクールが終わってから1ヵ月近く経ってしまったことを深くお詫び申し上げます。

浦和河童

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます