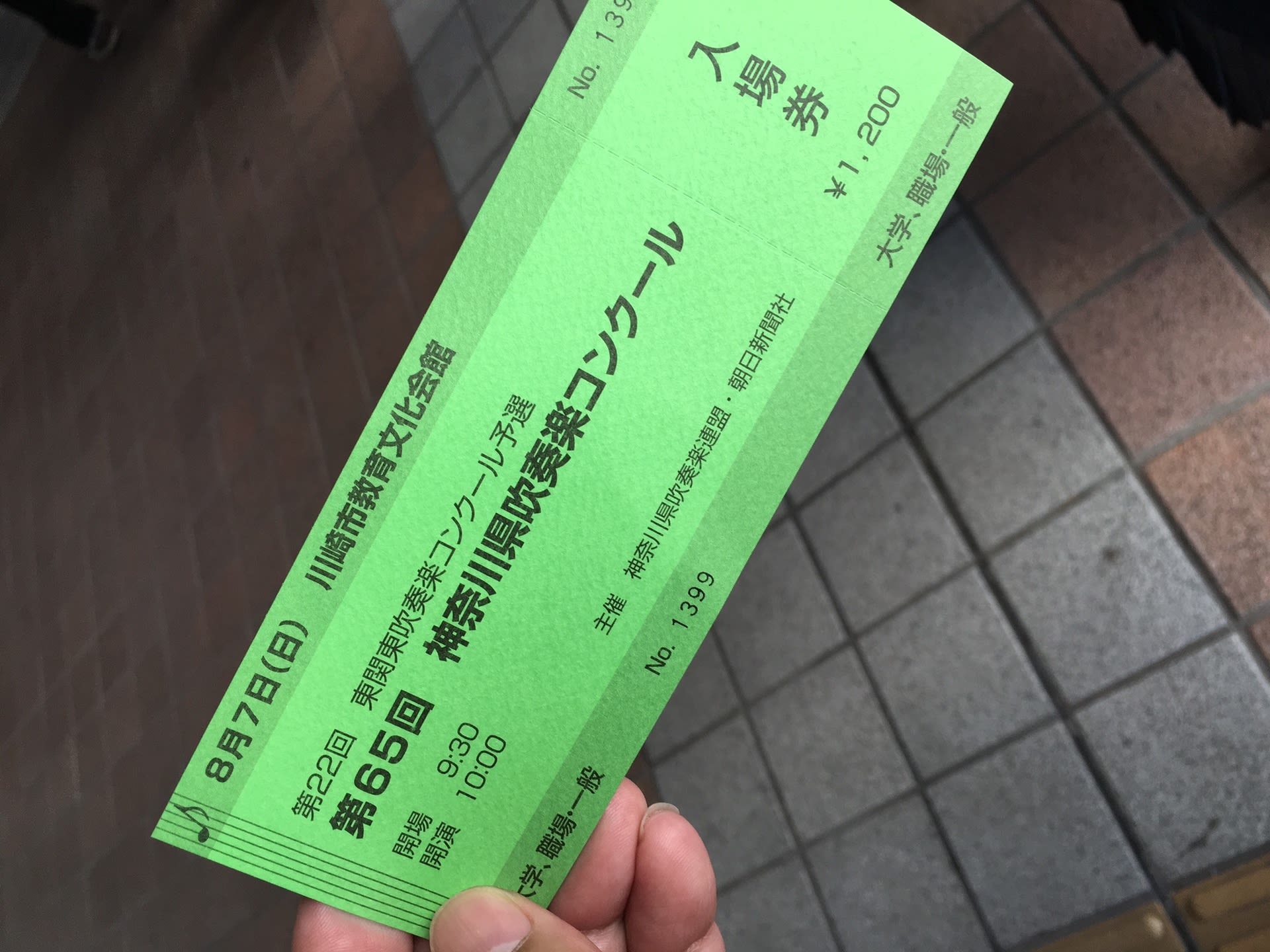

2016年8月7日、日曜日。

場所は、川崎市教育文化会館です。

浦和からは、決して近くはない川崎の地に降り立った“浦和のオヤジ”です。

吹奏楽コンクール神奈川県大会、大学の部、職場一般の部を聴きにやって参りました!

残念ながら、昨年は体調不良のために窺えなかったのですが、今年は来ることが出来ました。

正直に言うと、本来は前日に職場一般の東京都予選の第一日目を聴いています。

だから、第二日目を聴くべきだとは思うのですが、そうしませんでした…。

だって、神奈川県大会って面白いんです…。(決して、東京都予選が面白くないわけではありません。今年、初めて行ったのでわからないのです…。)

そして、“その楽しさ”を今年も満喫した“浦和のオヤジ”でした…。

【2016年度全日本吹奏楽コンクール課題曲】

Ⅰ.矢藤 学/マーチ・スカイブルー・ドリーム(第26回朝日作曲賞受賞作品)

YATO, Manabu/March Sky Blue Dream

Ⅱ.山本 雅一/スペインの市場で

YAMAMOTO, Masakazu/In a Spanish Market

Ⅲ.西村 友/ある英雄の記憶~「虹の国と氷の国」より

NISHIMURA, You/The legendary tale of a brave heart

Ⅳ.鹿島 康奨/マーチ「クローバー グラウンド」

KASHIMA, Kousuke/Clover Ground

Ⅴ.島田 尚美/焔〔※高校・大学・職場一般のみ〕

(第8回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品)

SHIMADA, Naomi/Flame

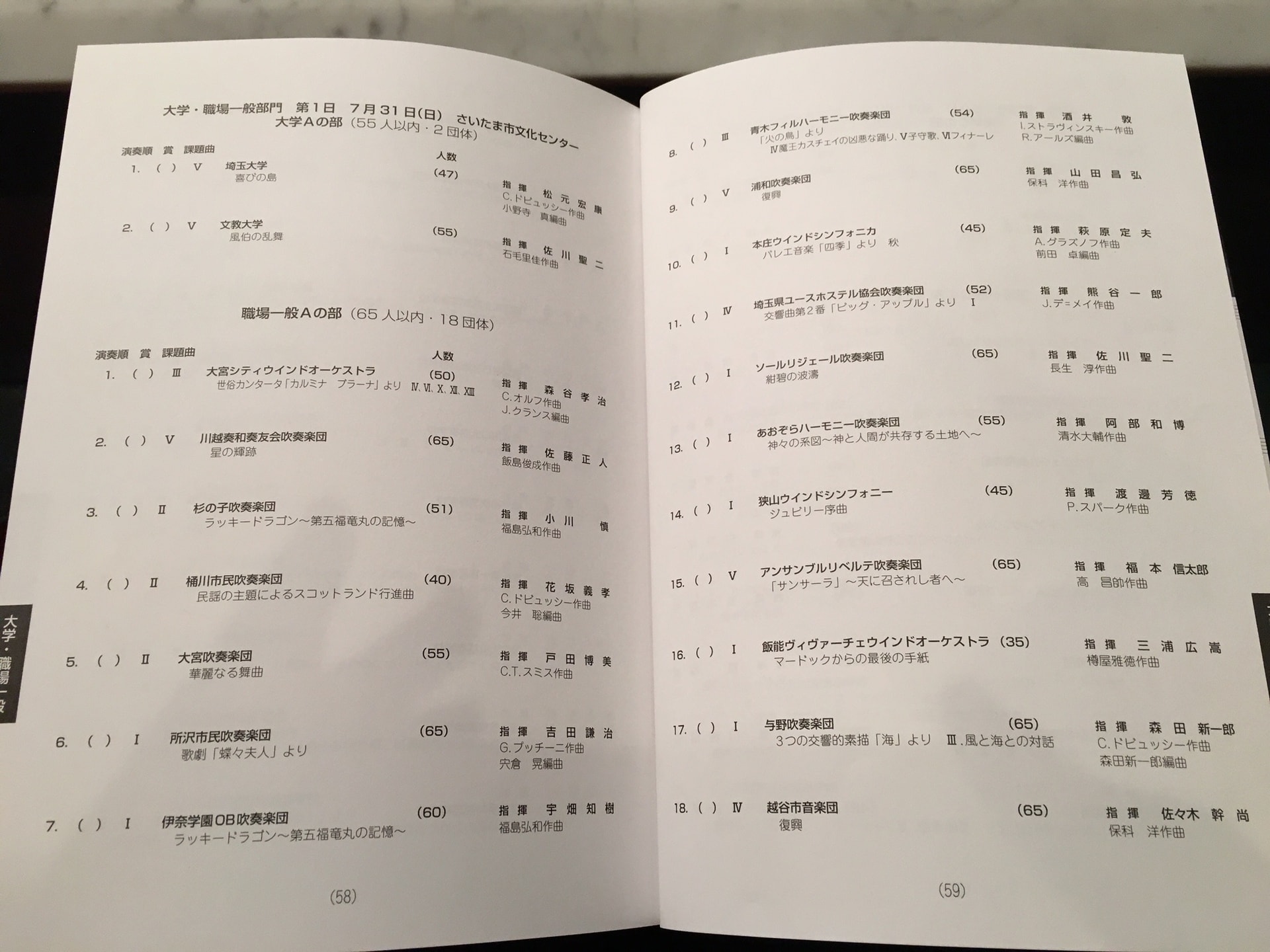

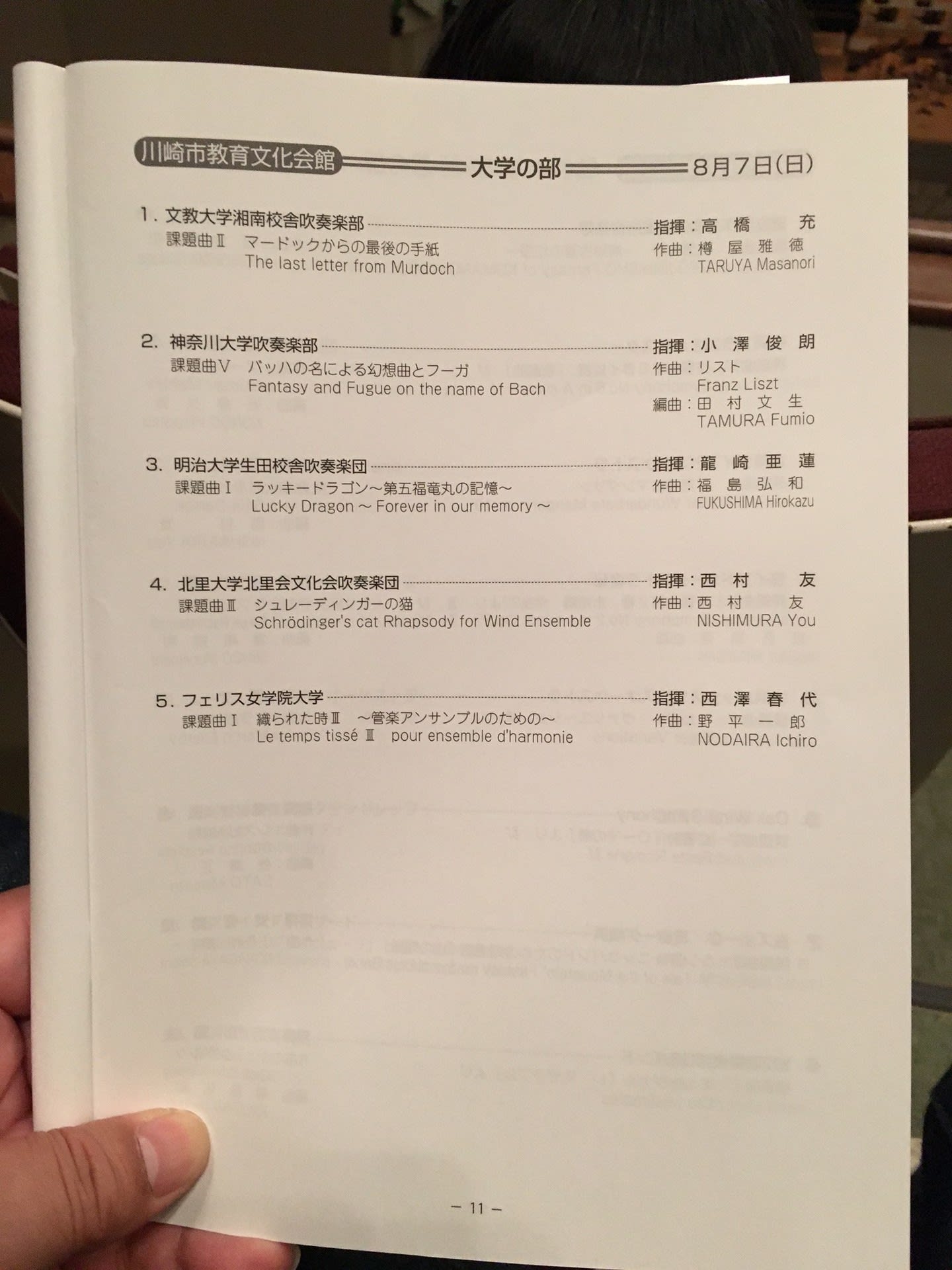

《大学の部》

1.文教大学湘南校舎吹奏楽部 (指揮)高橋 充

[課]Ⅱ[自]マードックからの最後の手紙(樽屋 雅徳)

課題曲は、Ⅱで実に華やかな曲ですが、何だかモヤモヤっと不明瞭に始まっちゃいましたね…。

人数少ないです。(20名弱?)

もちろん、楽団の規模から言ってスケールの大きな演奏するのに無理があるのは、わかるのですが、それとは別に音が客席まで響いてこないような…。

単純に“音が出てない”って感じました。

また、きらびやかな曲なのであるからこそ、フレーズの始まりと終わりをしっかりと処理すべきだと思うのですが…。(特にユニゾンで感じました…。)

全体的に音程が気になりました。

自由曲は、人気の「マードック―」です。

出だしのメロディ群、揃ってなかったですか?

でも、自由曲を通して同じような事を感じました。

アンサンブルの強化、合わせる心を持つことが大事だと思った次第。

あと、ピッチの問題。

ピアノの方は、とても感情がこもっていて良かった。

【銅賞】

2.神奈川大学吹奏楽部 (指揮)小澤 俊朗

[課]Ⅴ[自]バッハの名による幻想曲とフーガ(F.リスト/田村 文生 編曲)

“王者”神奈川大学と小澤先生の登場です。

課題曲は、例年のようにⅤです。

冒頭のフルート、ピッコロのソロ、実に正確な演奏なのだけれど、大人しすぎかなぁ。

個人的な好みで言うと、もっと“情念”のようなモノを感じさせて頂きたかった…。

しかし、その後は、完璧!

高度なテクニック、透明感のあるサウンド。

申し分ない演奏です。

100点です。

でも、少しだけ、“観客の方に向いていない音楽”だと感じた瞬間があったのが残念でした…。

自由曲は、全国大会でよく聴く機会のある楽曲ですね。

スケールの大きな演奏です。

何よりも表現力が素晴らしい。

だから、観客に何を伝えたいか、手に取るようにわかります…。

当たり前の話ですが、楽器を演奏するにあたって基礎的な部分が如何に大切かということをあらためて思い起こさせてくれるパフォーマンスでした。

ある意味“完璧”です。

素晴らしかった!

ただ、敢えて言わせて頂くとしたら、選曲に不満有り。

確かにいい曲ではありますが、敢えて神大がやる意味があるのかなと。(しかも、小澤先生の編曲じゃねーし。)

一般的に馴染みのない名曲を演奏して頂けるのを期待しています。(2013年の「魁響の譜」、とても、ヨカッタ!)

スミマセン。

少し、言い過ぎたかも知れません。

でも、わかって下さい。

神奈川大学吹奏楽部は、間違いなくアマチュアの大学吹奏楽界ではナンバーワンだと個人的に思っています。(極端に言えば、某音大より、ウマい。)

だからこそ、期待も極端に大きくなってしまうのです…。

【金賞・代表】

3.明治大学生田校舎吹奏楽団 (指揮)龍崎 亜蓮

[課]Ⅰ[自]ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島 弘和)

あそらく、今年のコンクールで、どの部門でもナンバーワンの人気を誇るであろう課題曲Ⅰから。

まとまった、演奏でした。

言い換えると“こじんまり”していました。

可もなく不可もなく、って言うのが私の率直な印象です。

ですが、欲を言えば、ダイナミクスの振り幅に気を付けたり、マーチらしい明るさがあれば、もっと良かったかも。

自由曲は、私も大好きな曲。

感情を込めた演奏は好印象です。

ただ、時折、アンサンブルが乱れたり、音程が不安定になるのが気になりました。(特にホルンパート。)

何となく始まって、何となく終わったように感じさせる演奏だったか…。

【銀賞】

4.北里大学北里文化会吹奏楽団 (指揮)西村 友

[課]Ⅲ[自]シュレーディンガーの猫(西村 友)

この演奏は、聴き応えがあります。

何せ、作曲者自身の指揮による課題曲Ⅲです。

思った以上にアクセントの効いた演奏でした。

ふむふむ、これが西村先生の意図する“世界”であったのか?

学生さんたちも、これに応えた熱演を繰り広げてくれました…。

ホルンの“ベルアップ”がカッコよかった!

自由曲も西村先生、ご自身の作品。

曲名にあるエルヴィン・シュレーディンガーとは一体、いかなる人物か?

20世紀に活躍されたオーストリア生まれの理論物理学者なのだそうです。(1933年に“ノーベル物理学賞”を受賞しています。)

そして、曲名の「シュレーディンガーの猫」は、シュレーディンガー先生の学説だとのこと。

私には、到底、理解し兼ねる分野ですので、興味のある方は、ご自分でお調べ下さい…。

演奏の方。

アルトサックスのソロで始まるのですね。

まるで、映画音楽みたい…。

しかも、テーマ音楽でない部分での。

表題音楽的な曲ですが、それを咀嚼して観客に伝えさせてくれる好演でした。

典型的な“いい曲”の“いい演奏”だと思いました…。

【金賞・代表】

5.フェリス女学院大学 (指揮)西澤 春代

[課]Ⅰ[自]喜びの島(C.ドビュッシー/小野寺 真 編曲)

数えると17名しか、いないのでしょうか?

毎年、人数は少ないけれどもインパクトのある演奏をする印象の強い団体です。

課題曲は、Ⅰ。

演奏の編成についてフレキシブルな対応が出来る曲ですね。

ひとりひとりがしっかり吹いているのがよくわかります。

サウンドにパワーを感じます。

まるで、今年の“なにわ《オーケストラル》ウィンズ”で実験的に11人編成ヴァージョンで演奏していたのを彷彿とさせる良い演奏でした。

ただ、トランペットが1曲を通して、“弱かった”のが残念でした。

自由曲は、野平一郎東京芸大教授の作品です。

現代曲ですが、美しさも感じさせてくれる曲です。

木管楽器の音がよく響いていますね。

独特の雰囲気を醸し出していて、聴きやすい。

ですが、もう少し、ロングトーンに色彩感とアクセントの効用を考えたら、良かったかも。

【銀賞】

《職場・一般の部》

1.日立製作所横浜事業所音楽隊 (指揮)野上 博幸

[課]Ⅱ[自]梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~(福島 弘和)

いよいよ、職場一般に突入です。

そして、この日、唯一の“職場”バンドです。

課題曲Ⅱより、演奏開始。

キレイな演奏だと思いました。

メロディの歌い方も、うまい。

しかし、この曲の特徴である“躍動感”が希薄だったのは残念でした…。

自由曲も人気曲ですね。

多少、アンサンブルの乱れが気になった箇所がありました。

でも、全体的には、取り立てて悪いところはなかったような…。

言い換えれば、特徴のない演奏。

“和”的な雰囲気は良く出ていました…。

【銅賞】

2.横浜ブラスオルケスター (指揮)近藤 久敦

[課]Ⅳ[自]交響曲第6番イ短調「悲劇的」Ⅳ (G.マーラー/近藤 久敦 編曲)

神奈川県大会でやっぱり、注目度ナンバーワンは、この団体をおいて他は、ないでしょう。

東関東の代表となって、全国大会に進む団体は、職場一般においては、ここ数年、目まぐるしく変わっているのに、唯一、その座をしっかりと守り続けているからです。

課題曲は、Ⅳですか。

どちらかと言うと取り上げる団体の少ない曲ですね。

素晴らしい演奏でした。

まず、音色が揃っているし、少なくとも同じ楽器のメンバーは、同じ息の流れ、同じ音楽の流れで曲を完成させているのが特筆すべき部分です。

ゲスな言い方をするならば、“スキのない”演奏です。

プロや音大などを除いたアマチュアバンドの演奏の中では、この日までで、最高の課題曲Ⅳだと思いました…。

前々から申し上げているようにマーラーを吹奏楽でやるのには、個人的に反対です。

スケールの大きさを表現するのは管楽器だけでは無理だと考えるからです。

実際、生演奏も含め、いろんな吹奏楽団で聴いても、その思いを覆すものには出会えませんでした。

ところがです…、その考えは完全に瓦解したのでした…。

自由曲は、“その”マーラーの6番。

正直、全く期待していませんでした。

曲が始まりました…。

ひな壇の最上段にティンパニが2セット、視覚的にも壮観です。

ド迫力の音のうねりが、決して音響がいいとは言えない会場内に広がって行く。

空間の広がりを感じさせます。

正直、ビックリです。

圧倒的にステキでした…。

【金賞・代表】

3.青陵ウインドオーケストラ (指揮)西村 友

[課]Ⅲ[自]不思議なマンダリン(B.バルトーク/西村 友 編曲)

再び、西村先生登場。

当然、課題曲はⅢです。

実に快活な演奏でした。

ただ、北里大学ほど、メリハリはないような…。

それと少しだけ、ロングトーンをしている楽器に音程の不安定さを感じました。

全体的な合奏になった時の迫力がすごかった。

ドラマチックな演奏でした。

自由曲は、西村先生の編曲。

曲名は一般的に知られているのとは違いますが、いわゆるバルトークの「役人」ですね。

アクセントがハッキリしていて、パンチが効いた演奏でした。

ただ、トロンボーンの有名な掛け合い?みたいな演奏のところに象徴されるのですが、サウンドの統一感とかが希薄で音色に各人に個性があり、違和感を思わせる場面があったのが残念でした。

全体的には、まとまりを感じる好演でした。

【銀賞】

4.ウインドオーケストラ音秘 (指揮)田口 雄太

[課]Ⅴ[自]交響曲第2番ホ短調 作品27より Ⅲ,Ⅳ(S.ラフマニノフ/瀬尾 宗利 編曲)

課題曲は、Ⅴです。

正直、他のⅤを演奏する団体より、ここが優れているとか、こう言うところが差別化されていて素敵だとかを感じさせてくれる演奏ではなかった。

でも、とてもキレイな“音の集団”でした。

だから、聴きやすかった。

もう少し、“怒り”のようなものを感じさせてくれるとベストだと思いました。

自由曲はラフマニノフ。

華やかな雰囲気を醸し出していました。

とても好感の持てる演奏です。

各楽器が明るいサウンドに揃っていて聴きやすかった。

何よりもラフマニノフらしい華麗さが表現出来ていたのが、良かったです。

でも、もう少し、バタクサくても、いいかなぁ。(個人的意見です。)

【銀賞】

5.横浜バッカスブラスオーケストラ (指揮)倭文 純

[課]Ⅰ[自]エルガー・ヴァリエーションズ(M.エラビー)

課題曲は、最初の入り方が不明瞭。

マーチなのだから、もっと活発な感じを出すのも大事かも。

それと、音量ではなく、音を響かすことを意識したほうが良いのではと思いました。

だから、トリオのメロディパートの皆さんが効果的に聴こえないように感じられた?

でも、最後は“アクセルがかかり”、華やかにまとめあげていたように思いました。

自由曲に入ります。

明るいサウンドが功を奏して、躍動感にあふれていました。

特にアルトサックスのソロが絶品。

曲の“場面”が移り変わるところでアンサンブルの乱れを感じるところが残念でした。

それと、どの楽器とは言いませんが、やはり、ソロのミスは痛い。

【銅賞】

6.Oak Wind Symphony (指揮)榮村 正吾

[課]Ⅴ[自]交響詩「ローマの祭」より Ⅳ(O.レスピーギ/佐藤 正人 編曲)

シエナ・ウインド・オーケストラで活躍される榮村正吾先生の指揮での演奏です。

毎度、申し上げておりますように課題曲Ⅴは難しい。

ただ、力量のある団体では、音の起伏というかカタチ?遠近感?のようなものを感じさせてくれます。

そういう意味では、多少、平板な演奏であったかも知れません。

しかしながら、統制のとれたサウンドは、観客により安心感を与えていました。

自由曲は、派手な曲です。

だからこそ、演奏者は気持ちいい。

結果、自己満足の世界に陥ってしまう。

そんな場面を吹奏楽版「ローマの祭」では数多く見てきました。

じゃあ、この団体の演奏はどうだったのでしょう?

きらびやかで音楽に流れがある演奏。

特にクラリネットパートの音が艶っぽくて、ステキです。

しかも、迫力満点の演奏でした。

コンクールという枠を超えて楽しめました。

ただ、何か他の演奏とは違う差別化された特徴があればと思いました。

そうしないと私個人としては、今まで聴いてきた素晴らしい「ローマの祭」の“ひとつ”として埋もれてしまう可能性があるから…。

【金賞・代表】

7.ムジィーク コレーゲ横浜 (指揮)安保 國重

[課]Ⅰ[自]シンフォニックバンドのための幻想曲「山の物語」(小長谷 宗一)

演奏とは関係ないのですが、いささか平均年齢が高いように見受けられます。(間違っていたら、ゴメンナサイ。)

また、指揮者の方は多少、右半身がご不自由なようで左手のみの指揮だったように思います。

余計なことは、さておいて課題曲から。

始まりはモヤモヤ感が残りました。

出来れば、明快な感じで入ってほしかったです。

時折、ユーフォニアムの音程が気になります…。

各楽器のパート間で少し、“技術格差”がある演奏だなと感じました。

最後の方でホルンがベルアップしていたのが面白かった。

自由曲になって、断然、音程やアンサンブルが安定してきました。

中間部のスローテンポなところでも、ゆったりとメロディを歌い上げていました。

小長谷先生の曲ですよね。

少しジャズっぽいところもあって、ステキな曲でした。

だからこそ、もう少し色彩感のある仕上がりであればと思いました。

【銅賞】

8.Y校吹奏楽部OBバンド (指揮)足立 昭夫

[課]Ⅰ[自]ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/福島 弘和 編曲)

この日、課題曲Ⅰの冒頭の金管楽器の旋律、はっきり聴こえないところが多かった。(埼玉県大会では、あまり感じなかったのですが…。ホールに関係しているのでしょうか?)

この団体も、残念ながら、“そう”でした。

しかし、曲作りに丁寧に取り組んでいるのがうかがい知れる演奏です。

人数の少ないせいもあるでしょうが、こじんまりとしたパフォーマンスでした。

自由曲は、よく流行った「ㇾ・ミゼラブル」。

もとはミュージカル音楽です。

もっと派手にやれればなぁ。

音が前に出てくる感じが希薄。(トランペット、トロンボーンの頑張りが必要か?)

スケールの大きさや音の広がりを感じさせて頂ければ、よかったかも。

【銅賞】

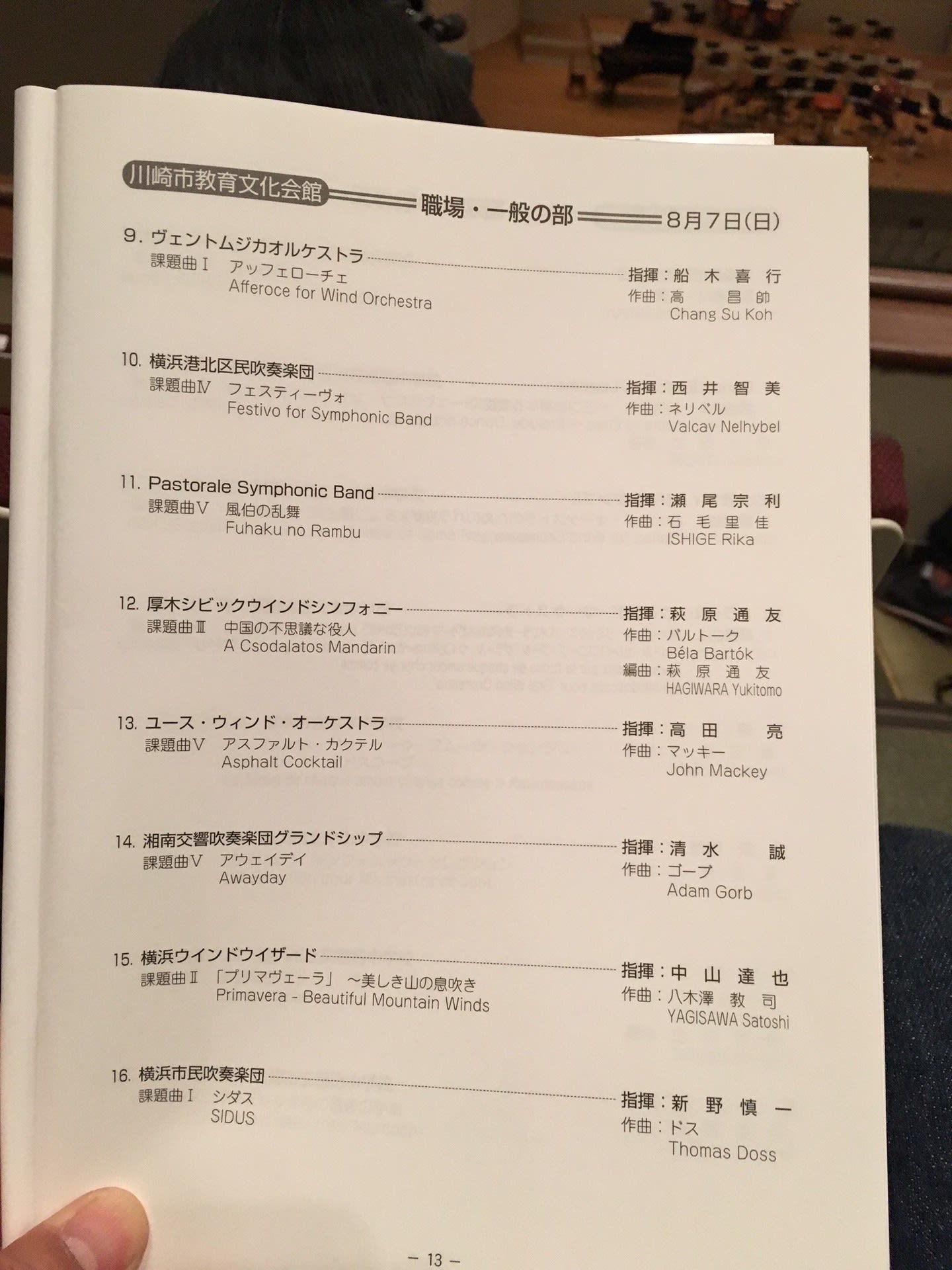

9.ヴェントムジカオルケストラ (指揮)船木 喜行

[課]Ⅰ[自]アッフェローチェ(高 昌帥)

課題曲。

出だしから快調です。

とても、ハツラツとして、元気いっぱい。

聴いている観客も楽しくなってきます。

私の個人的なこだわりのあるトリオ。

ユニゾンのメロディが本当の意味でひとつになっていて良かった。

自由曲は、春日部共栄高校の委嘱で高昌帥先生が作曲した「アッフェローチェ」。

いい曲です。

冒頭のオーボエのソロ、GOODです。

クラリネットのユニゾンも美しい。(そして、いい意味で音が野太くて聴きごたえがあり。)

何より全体的に音がよく響いていて勢いがあります。

曲作りに工夫がされていて、引き込まれていく演奏です。

惜しむらくは、アインザッツなど音の出だし、終わりの処理に多少、雑なところがあったことですか。

【銀賞】

10.横浜港北区民吹奏楽団 (指揮)西井 智美

[課]Ⅳ[自]フェスティーヴォ(V.ネリベル)

課題曲について感じたこと。

金管楽器にパワーが無いように感じられました。(特にトランペット。)

だから、歯切れの悪い演奏に聴こえます。

マーチだから、もっと快活に演奏して頂ければと思いました。

“やさしすぎる”演奏でした。

自由曲はネリベル。

正直なところ、この選曲に疑問を感じざるを得ませんでした…。

このサウンドでネリベルの強烈なアクセント群を表現しきれるのか?

答えは、…。

スピード感もイマイチでしたしね。

サウンド的には悪くないのだから、それを活かし切れる曲があるのでは?

【銅賞】

11.Pastorale Symphonic Band (指揮)瀬尾 宗利

[課]Ⅴ[自]風伯の乱舞(石毛 里佳)

このバンドが2013年に福岡サンパレスで全国金賞を勝ち得た時、光栄にも私も、その場に居合わせることが出来ました。

あれから、3年。

今年こそ、全国大会復活を果たして頂きたいものです。

課題曲はⅤです。

コンクールの場で聴いた、この曲の冒頭のピッコロ、フルートソロでイチバン、胸に迫るものがありました。

各個人、各楽器における相互の音の融合の仕方が絶妙でいい意味で複雑なサウンドになっています。

また、ソロパートの方々の技術が高く、音色に「色」がありますね。

簡単な言葉ですが、「うまいです。」

それにしても、瀬尾先生の指揮はステキです。

自由曲は、我が埼玉の文教大学と同じ、「風伯の乱舞」です。

冒頭のフルートソロ、素晴らしかった。

曲全体のハギレのよい演奏。

と言うか、すでにパストラーレ自身の「世界」を作り上げています。

ブラヴォーです!

演奏の巧拙は別にして、イチバン、個人的にインパクトのあった「風伯の乱舞」でした!(文教大学の皆さん、ゴメンナサイ…。)

【金賞・代表】

12.厚木シビックウインドシンフォニー (指揮)萩原 通友

[課]Ⅲ[自]中国の不思議な役人(G.マーラー/近藤 久敦 編曲)

課題曲は、メリハリのある演奏でした。

リズムの刻み方が明瞭で好感が持てます。

この曲の特質をよく掴んでいて、ドラマチックな演奏でした。

とても心に響きました…。

ただ、時折、金管を中心に音の“後押し”をするのが気になりました。

自由曲は、ご存じ「役人」です。

各楽器のサウンドに“広がり”があって、よく響いています。

ffの素晴らしさと言ったら…。

「役人」の土俗的かつ淫靡な感じもよく出ています。

勢いのすごさ!

素晴らしかった!

【金賞・代表】

13.ユース・ウィンド・オーケストラ (指揮)高田 亮

[課]Ⅴ[自]アスファルト・カクテル(J.マッキー)

毎年、コスチュームでも音楽のパフォーマンスでも楽しませてくれる高田先生。

今年は、黒を基調に赤い部分もある派手なスーツで登場です。

しかし、それに負けない素晴らしいパフォーマンスを見せて頂けたのでした。

課題曲の冒頭のソロ、少しばてたでしょうか?

最初の頃は、少し、ゴチャゴチャした演奏のように感じましたが、音圧だけは、相変わらず、スゴイ!

迫力のある演奏でした。

自由曲にユース・ウィンドがマッキーの「アスファルト・カクテル」を選んだと知った時、思わず手を叩いてしまいました…。

べストな選曲です!

ゾクゾクしますねぇ。

そして、演奏を聴いても、その思いは覆りませんでした。

文句のないパフォーマンスでした!

この曲の持つ“とっちらかった”感が最高レベルで表現されていました。

かと言って、「音楽性」は、損なわれていない。(東関東、ある意味、楽しみです。)

スゲー!!

【金賞・代表】

14.湘南交響吹奏楽団グランドシップ (指揮)清水 誠

[課]Ⅴ[自]アウェイデイ(A.ゴーブ)

課題曲では、音が観客席に迫ってこなかった。

だから、スケール感に乏しく感じました。

アクセントを効かせた演奏にすれば、音色が揃ったサウンドなのだから、とても素晴らしく聴こえると思いました。

自由曲は、ジャズテイスト満載の曲です。

課題曲と違って、のびのびと吹いているように見受けられます。

何よりもコンクールと言う場ながら、“楽しさ”を追求した演奏ですね。

それこそが、音楽の原点なのでは?

その精神で今後も活動して頂ければと切に望む次第です。

【銀賞】

15.横浜ウインドウイザード (指揮)中山 達也

[課]Ⅱ[自]プリマヴェーラ ~美しき山の息吹き(八木澤 教司)

人数は、31名?

少人数ですが頑張っていました。

でも、課題曲のⅡ。

異国情緒満載の曲ながら、舞踏感が…。

あと、ピッチが気になりました。

そして、音が響いていなかった。

もっと、メロディを歌えていればなぁと感じました。

ソフトな感じは出ていて良かったです。

自由曲は八木沢教司先生の作品ですね。

人気作曲家の作品だけあって、聴き入っちゃいます。

スキャットが入っています。

細かいミスもありましたが、うまくまとまった演奏でした。

【銅賞】

16.横浜市民吹奏楽団 (指揮)新野 慎一

[課]Ⅰ[自]シダス(T.ドス)

課題曲は、楽団本来の持つ軽やかなサウンドを有効的に使った演奏でした。

トリオのメロディは、個人的な意見として、もう少し、大げさに吹いて良いのではと思いました。

全体的に安定した演奏でした。

最後のトランペットソロ、少しショボかったかも。

自由曲は、コンクール、演奏会問わず、よく演奏される曲です。

ポイントを押さえた演奏でした。

ただ、時折、アンサンブルの乱れがあるのが残念でした。

1曲を演奏するには、やはり、最後が肝心です。

そこは、しっかり押さえていましたね。

透明感のあるサウンド、今後に期待します。

【銀賞】

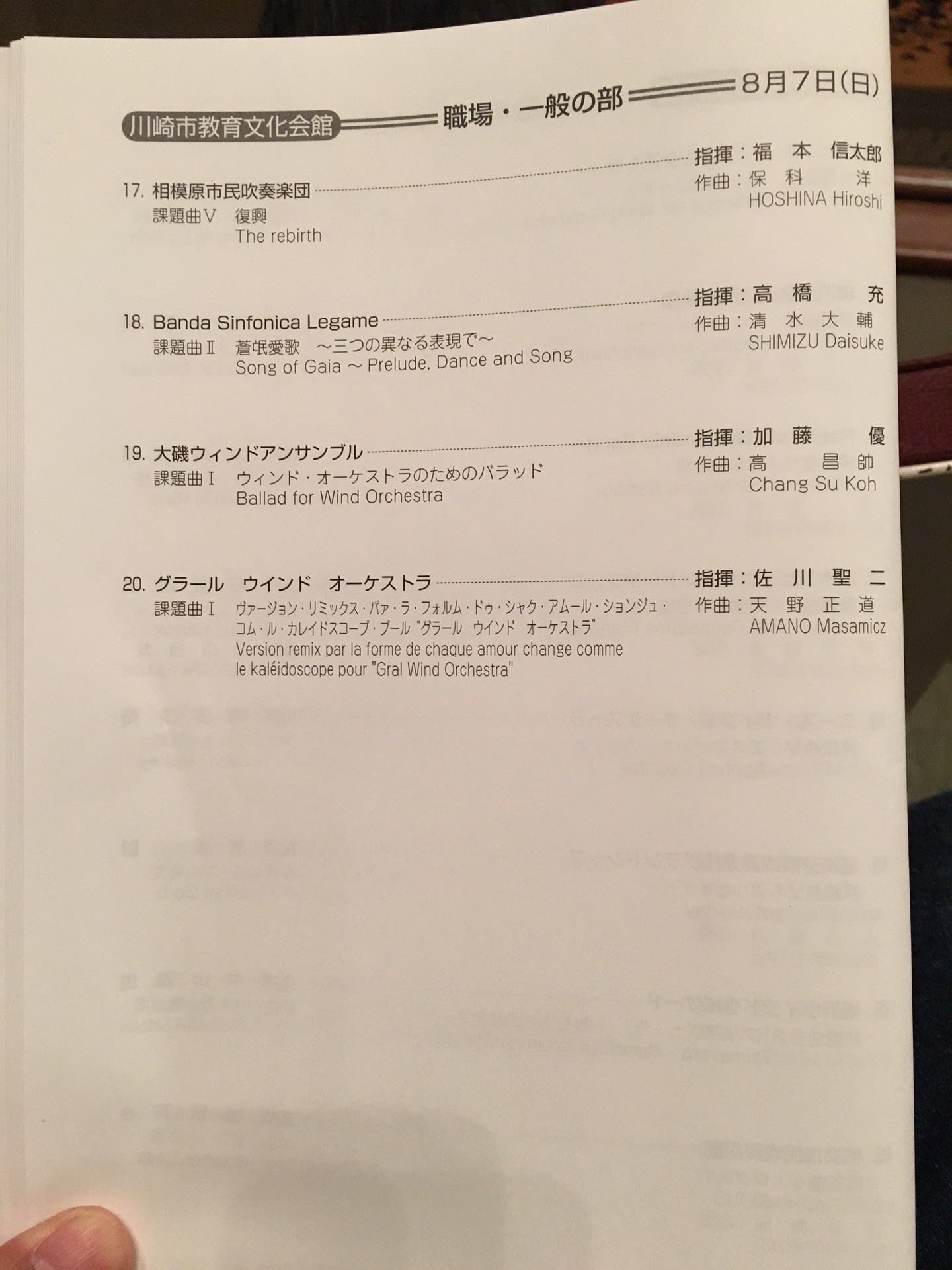

17.相模原市民吹奏楽団 (指揮)福本 信太郎

[課]Ⅴ[自]復興(保科 洋)

真っ赤なブレザーが印象的な相模原市民。

鮮やかですね。

そして、その色に負けぬ情熱的な演奏を繰り広げてくれたのでした…。

課題曲。

何か私のような素人にも、自然に入り込んでくる音の連続…。

音楽性の高い演奏に聴こえます。

清らかな小川のように流れを感じます。

硬軟取り混ぜた迫力をも感じます。

ただ、作曲者が言うところのクライマックスにおける「燃え上がる『焔』の幻想」のような“情念”をより感じることが出来たら完璧だと思いました。

自由曲はお馴染み保科先生の「復興」。

この曲の「命」であると思う出だしのクラリネットのユニゾン。

月並みな言い方ながら、素晴らしかった!

「静寂」と「激しさ」と言う対照的な物事を実に巧みに表現しています。

見事です!

“きらびやか”という意味ではなく、豪華な演奏だと思いました。

情報によると、この日に演奏した職場一般の団体の中でナンバーワンの得点だったそうな。

ここのところ、全国大会には出場していませんが、復活を期待したいものです。

【金賞・代表】

18.Banda Sinfonica Legame (指揮)高橋 充

[課]Ⅱ[自]蒼氓愛歌 ~三つの異なる表現で~(清水 大輔)

まずは課題曲ですが、サウンドに何か雑味のようなものがあって、すんなりと音を受け止め辛かった。

やっぱり、華やかでスペインの香りを感じさせて頂きたかったのですが、その点、ちょっと残念でした。

情熱的な感じが薄かったからでしょうか?

その原因のひとつは、他の団体でもあったのですが、トランペットのパワー不足があると思います。

あと、ピッチやアインザッツの乱れも音楽の流れを邪魔していたような…。

リードミスがあったのも残念でした…。

自由曲は、今、流行っている「蒼氓愛歌」。

清水作品は、映画音楽のようなドラマチックさがあるのですが、そこが希薄だったような…。

やっぱり、ピッチのような基礎的な部分が気になりました。

曲の構成を考えた熱意のようなものがストレートに伝わってくるのが良かったと思います。

【銅賞】

19.大磯ウィンドアンサンブル (指揮)加藤 優

[課]Ⅰ[自]ウィンド・オーケストラのためのバラッド(高 昌帥)

課題曲のトランペットのメロディがやっぱり埋没してしまいましたかね。

他の団体も、同じような事がありましたが、なんでだろう?

ちゃんと出来ている団体もあるので一概にホールのせいとは言えないと思うのです。

川崎市教育文化会館は、毎年のように神奈川県大会を見に来ているのですが、今まで、響きとして違和感を感じたことはなかったのですが…。

わからない…。

明るく快活なサウンドでした。

マーチによく映える音色です。

欲を言えば、透き通るような透明感が加味されれば、なお良かったかも。

曲の終盤の盛り上がり方は好印象。

最後のトランペットソロは、とても良かった!

自由曲は、高先生の作品です。

実は、この前日、足立区の西新井文化ホールで職場一般の東京都大会予選に行きました。

その時、東京隆生の「ウィンド・オーケストラのためのバラッド」を聴いています。

実に素晴らしかった!

まだ、その演奏が耳に残っているので、どうしても比較してしまう…。

とても、良い流れの“音楽”を作っているのですが、時折、無造作なパフォーマンスが見え隠れして、観客は曲にのめり込めない、そんな感じがしました。

しかし、全体的にはまとまっていて良かったと思います。

【銀賞】

20.グラール ウインド オーケストラ (指揮)佐川 聖二

[課]Ⅰ[自]ヴァージョン・リミックス・パア・ラ・フォルム・ドウ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ・プール“グラール・ウインド・オーケストラ”(天野 正道)

さあ、いよいよ、トリの団体の演奏です。

佐川先生も登場して、グラールの登場。

ここまでで、何回か書いている課題曲Ⅰの冒頭のトランペット。

ハッキリ、聴こえました。(と言うか、それが当たり前のはずですが…。)

逆に滑舌が良すぎるくらいに聴こえました。

さすが、グラールですね。

それが象徴しているように全体的にもハギレの良い演奏で、実に聴きやすかった…。

別の言い方をするとパンチの効いた演奏だったとも言えますね。

自由曲は、天野先生の「カレイドスコープ」(曲名が長いので、省略します…。)

しかも、今回はグラールのコンクール自由曲として、“改編”されたものです。

聴く前からワクワクしていました。

色っぽい演奏でした。

メロディの魅力が如何なく、発揮されている…。

いわゆる“歌ってる”って事ですかね。

ソロパートの表情も豊かです。

背中がゾクゾクする大人の演奏。

グラール ウインド オーケストラ、堪能させて頂きました…。

そして、ステキな曲でした…。(天野先生、ありがとうございます…。)

【金賞・代表】

大学5団体、職場一般20団体、すべての団体の演奏が終わりました。

さすがに疲れましたね。

でも、とても楽しかった。

熱演の連続でした。

だから、神奈川県大会は、やめられない。

代表になった団体の皆さん、東関東でどのくらい“成長”しているか確かめに行きますね。

楽しみにしています!!

なお、このブログに載せられている文言は、“浦和河童”の個人的感想です。

決して、悪意を持って書かれているものではありません。

ただ、もし、ご不快に思われる方がいらっしゃいましたら、オヤジの戯れ事と思い、ご容赦頂ければ幸いです。