私が初めて、「ヤマハ吹奏楽団浜松」の演奏を聴いたのは何時のことだっただろう?

今回、東京公演を聴くにあたりそんな事が気になりました…。

思い起こしてみると、多分、平成24年(2012)10月28日に宇都宮市文化会館で行われた第60回全日本吹奏楽コンクール、職場一般の部での演奏が初めてだったような…。(たぶん…、おそらく…。)

素晴らしい高昌帥先生の「エッセイ」には、とても感動しました。

ただ、全国大会という各団体の“熱気”にいささか疲労していた私は、もっとじっくりとヤマハを楽しみたいなぁと思った記憶があります。

これまで、日本の吹奏楽界に多大なる貢献してきたヤマハが、その活動の幅をより広げるために、2015年から、『吹奏楽コンクールへの参加と大都市圏でのコンサート開催を1年おきに計画し、2年を1つの周期とする活動を開始』(プログラムの押木団長の挨拶より抜粋)しました。

これは、私のような首都圏に居住するものにとって朗報です。

今年はコンクールでヤマハの勇姿は見られませんが、じっくりと聴ける機会が増えたことは嬉しい限りです。

ヤマハの団員の皆さんは、多くの方が実際、管打楽器の制作に携わっています。

「演奏」の部分では“アマチュア”ですが、「楽器」に関しては“プロフェッショナル”の集団です。

楽器を知り尽くしているんですね。

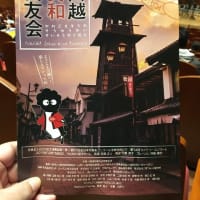

今回の東京、大阪の特別公演の“サブタイトル”が『奏でる匠のオト』。

“楽器のプロ集団”の演奏会としては、まさに“言い得て妙”ですね!

“特別公演2017”は、東京公演が9月2日に行われ、このあと10月1日に“ザ・シンフォニーホールで大阪公演が開催されます。

プログラムには、東京、大阪両公演の演奏曲目が掲載されています。

私は、大阪公演には参りませんが、念のため、大阪公演プログラムも記しておきます。

2017年9月2日、土曜日。

場所は、新宿区初台(住所上は“西新宿”)の“東京オペラシティコンサートホール:タケミツメモリアル”。

今年で“開館20周年”を迎えたこの素晴らしいホールで日本一の『匠のオト』を堪能しましょう!!

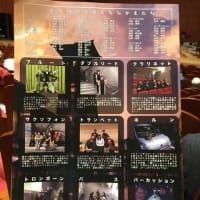

[演奏]ヤマハ吹奏楽団

[指揮]須川 展也(常任指揮者)

《 東京公演 》

エル・カミーノ・レアル:アルフレッド・リード

El Camino Real : Alfred Reed

日本民謡による狂詩曲:石川 亮太

Rhapsody on Japanese Folk Songs : Ryota Ishikawa

サクソフォン独奏:須川 展也 Saxophone : Nobuya Sugawa

スウィングしなけりゃ意味がない:デューク・エリントン、真島 俊夫 編曲

It Don’t Mean a Things : Duke Ellington, arr. Toshio Mashima

シング・シング・シング:ルイ・プリマ、角田 健一 編曲

Sing Sing Sing : Luis Prima, arr. Kenichi Tsunoda

休憩 intermission

フェスティバル・ヴァリエーション:クロード・トーマス・スミス

Festival Variations : Claude Thomas Smith

フランス組曲:ダリウス・ミヨー

Suite Francaise : Darius Mihaud

Ⅰ.ノルマンディー Normandie

Ⅱ.ブルターニュ Bretagne

Ⅲ.イル・ド・フランス Ile de France

Ⅳ.アルザス・ロレーヌ Alsace-Lorraine

Ⅴ.プロヴァンス Provenc

〈ヤマハ吹奏楽団2006年委嘱作品〉

サウンド・オブ・ミュージック:リチャード・ロジャース、長生 淳 編曲

The Sound of Music : Richard Rodgers, arr. Jun Nagao

第1部 Part 1

第2部 Part 2

第3部 Part 3

《 大阪公演 》

アルメニアンダンス パート1:アルフレッド・リード

Armenian Dances Part 1 : Alfred Reed

フランス組曲:ダリウス・ミヨー

Suite Francaise : Darius Mihaud

Ⅰ.ノルマンディー Normandie

Ⅱ.ブルターニュ Bretagne

Ⅲ.イル・ド・フランス Ile de France

Ⅳ.アルザス・ロレーヌ Alsace-Lorraine

Ⅴ.プロヴァンス Provenc

フェスティバル・ヴァリエーション:クロード・トーマス・スミス

Festival Variations : Claude Thomas Smith

休憩 intermission

宝島:和泉 宏隆、真島 俊夫 編曲

TAKARAJIMA : Hirotaka Izumi, arr. Toshio Mashima

シーガル~サクソフォン協奏曲「バーズ」より第2楽章:真島 俊夫

“Seagull” from Saxphone concert “BIRDS” 2nd mov. : Toshio Mashima

サクソフォン独奏:須川 展也 Saxophone : Nobuya Sugawa

マイ・ラブ:ポール・マッカートニー、宮川 彬良/石毛 里佳 編曲

My Love : Paul MaCartney, arr. Akira Miyagawa, Rika Ishige

サクソフォン独奏:須川 展也 Saxophone : Nobuya Sugawa

〈ヤマハ吹奏楽団2006年委嘱作品〉

サウンド・オブ・ミュージック:リチャード・ロジャース、長生 淳 編曲

The Sound of Music : Richard Rodgers, arr. Jun Nagao

第1部 Part 1

第2部 Part 2

第3部 Part 3

始まりました。

須川先生が颯爽と登場です…。

まず、最初の曲が“エル・カミーノ・レアル”。

日本でも大人気のアルフレッド・リードの名曲です。

何度も聴いている曲ですが、こんなにサウンドが洗練されている演奏は初めてでした。

“優雅”“格調”と言った言葉が似合うパフォーマンスです。

1曲目から心を奪われてしまった“浦和のオヤジ”でした…。

曲が終わると須川先生のMC。

“楽器の匠”である団員の皆さんの素晴らしさを滔々と語っておられました…。

続いては、“日本民謡による狂詩曲”です。

『日本の伝統音楽に西洋のハーモニーで彩りを加えた、エンターテイメント性あふれるラプソディを!』との考え方のもとに2010年に作曲された楽曲だそうです。

全編を「津軽じょんから節」が中心になって流れ、それに日本中の“有名な民謡”が絡んでくる曲です。

何よりも須川先生のサックスがキレキレで、素晴らしかった!

懐かしい日本の情緒と現代的なポップさが“同居”した聴き応えのある演奏でした。

そして、次は、デューク・エリントンの名曲“スウィングしなけりゃ意味がない”、そして、ベニー・グッドマン楽団の演奏で知られるルイ・プリマの“シング・シング・シング”。

少し、お堅い曲も完璧に演奏してくれるヤマハですが、こういうジャズナンバーも素晴らしい表現力で魅了してくれます…。

ある意味、「真骨頂を発揮」と申し上げても良いのでは…。

とにかく個人のテクニックが凄すぎる!

あとは、曲が構成の仕方も抜群です。

だから、何倍も楽しく観客に伝わってくるし、演奏者自身も効果的に表現出来ているのを感じます。

ただただ、スゴい演奏でした!

前半が終了しました…。

予想以上のパフォーマンスに私のテンションが最高潮に達しています!

後半が始まるのが待ち遠しい…。

後半の最初は、ご存知、スミスの“フェスティバル・ヴァリエーション”。

吹奏楽に関わったことのある人間だったら、知らない人はいない名曲でしょう。

もう、作曲されて35年経つのですね…。

ヤマハも作曲された翌年にコンクール自由曲として全国大会で演奏しているそうです。

月並みな言い方ですが、「素晴らしい演奏でした」。

ただ、“ホルン殺し”の曲を書くことで有名なスミスにヤマハのホルンパートが多少、“罠にはまって”いたのは、かえって興味深かったですが。

曲の最後の一音がまるでパイプオルガンのように“ズーン”と客席に響いてきたのが印象的でした。

いずれにせよ、この名曲の真価をあらためて認識させてくれた“名演”!!

次は、吹奏楽曲としては古典的名曲と知られるミヨーの“フランス組曲”です。

ノーブルで、そのくせ素朴でキラキラしている…。

そんな演奏でした。

音楽で表現できる様々な“安心感”をセットにして届けてくれているような落ち着いた時間を作り出してくれましたね。

そして、トリが2006年に長生淳先生に編曲を委嘱された“サウンド・オブ・ミュージック”。(『特によく知られた曲を選んで3部仕立てに編曲』したそうです。)

パイプオルガンも加わった壮大な演奏でした。

“音楽での表現”とはこういうものであったかと、あらためて考えさせてくれるようなパフォーマンスでしたね。

ブラヴォーです!

そして、このミュージカルの音楽をトリに持ってきた理由がわかるような気がしました…。

アンコールは以下の通りです。

予想はしていましたが、本当に楽しめました!

ヤマハのコンクールに2年毎にしか参加しないのを聞いた時は少し残念に思いましたが、こういう演奏会を首都圏でも開いて頂けるのでしたら、かえってこの方が良いかも、と思った“浦和のオヤジ”でした…。

Twitterにも書きましたが、

《ただ、ただ、感動!ヤマハは、やはり日本一のアマチュア吹奏楽団です!!》

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます