昨年の全日本吹奏楽コンクール高校の部は、西関東支部にとっては散々な結果に終わりました。

吹奏楽王国と言っても過言ではない埼玉の3強(埼玉栄、春日部共栄、伊奈学園総合)が支部代表として全国大会に出場したものの、どの団体も“金賞”を獲得できなかったのです。

私自身、生で全国大会を聴いたわけではないので申し上げにくいところなのですが、信じられませんでした。

でも、さいたま市文化センターで行われた高校の部の地区大会には行きました。

この時、上記3校のうち、埼玉栄と春日部共栄は聴かせてもらうことは出来たのですが、両校とも素晴らしい演奏でした。

特に埼玉栄は、完成度が高く、「明日、全国大会があっても“金賞”を獲れるよな」と思わせるくらいだったのに…。

後日、発売されたCDを購入し高校全団体の全国大会での演奏を聴きました。

3校とも全国大会出場校に相応しい完成されたパフォーマンスでした。

成績発表で“ゴールド金賞!”とコールされても何の疑問も持つことはない出来栄えでした。

でもね…、他の支部の団体の演奏も聴いてみたんです。

そうすると、わかってきたんですよ。

全国大会だから、どの学校も恐ろしく上手なんです。

下手な学校なんか、いないんですよ。

しかし、“金賞”を獲得した学校は何かが違う。

ほんの紙一重のところで勝敗がついてしまったような…。

技術や表現力、サウンドに差はないんです。

ただ、自分たちが訴えかけたい部分をいかにアピール出来たか、そこの差のような気がします。

我が埼玉の3校は、その部分で“他の団体との差別化”が今一歩だった…。

言い過ぎてしまったかも知れません…。

気を悪くされた方がいたら、お許し下さい。

蛇足ながら…。

昨年の全国大会高校の部で個人的にナンバーワンだと思った団体は、九州支部代表の玉名女子高でした。

特に自由曲の「森の贈り物」の演奏は珠玉の出来だと感じ入った次第。

反対に「何でこれが“金賞”」という団体もありましたが。(商業的にも大活躍されている某女子高。自由曲なんてボロボロだった…。もちろん、玉名女子高ではありません。大きな声では言えませんが、同じ支部の学校ですけど。)

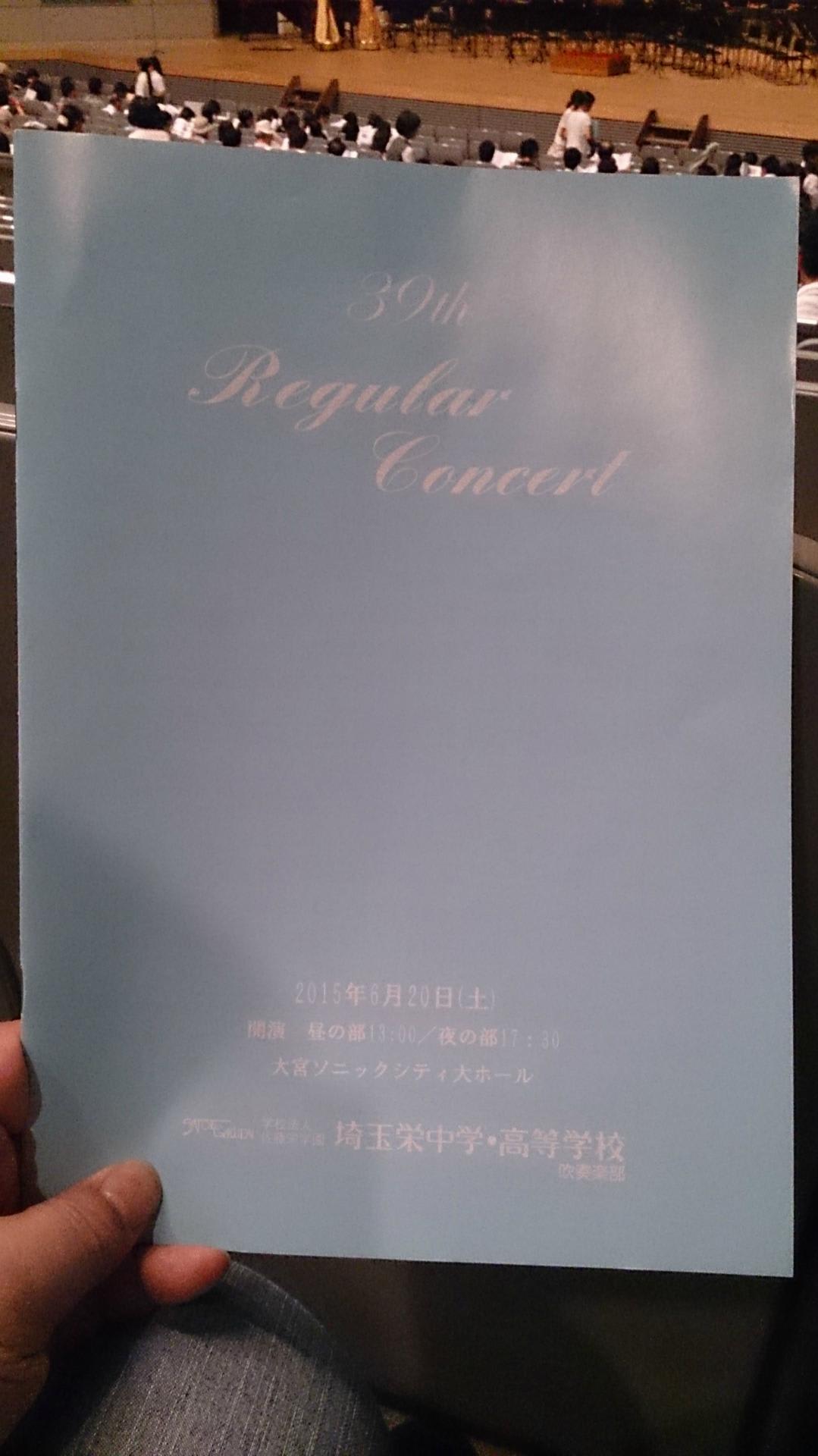

2015年6月20日、土曜日、大宮ソニックシティ大ホール。

埼玉栄中学・高等学校吹奏楽部の第39回定期演奏会が行われました。

私は、仕事の都合と個人的に好きな「課題曲Ⅲ」の演奏をすると言うことで、“夜の部”に行かせて頂きました。

早いもので、春日部共栄高校吹奏楽部の定期演奏会同様、4回目の定期演奏会です。(何故か、もうひとつの地元強豪校、伊奈学園総合の定期演奏会には行けてません。不思議に私の仕事等の日程と合わんのです…。ただ、1回だけ、2012年6月9日に川口リリアメインホールで行われた東海大学付属高輪台高校とのジョイントコンサートで演奏を聴いたことはありますが。)

初めて行った時の生徒さんたちは、誰ひとりとして埼玉栄吹奏楽部員としては存在しないんですね…。

感慨深いものがあります。

ところで、昨年末には、アメリカ・シカゴで行われた世界的に権威のある“ミッドウエスト・クリニック”に参加されたとか。

素晴らしい活躍ですね!

さあ、1296文字の“いろんなこと”を書いてきましたが、そろそろ本題に入りましょう。

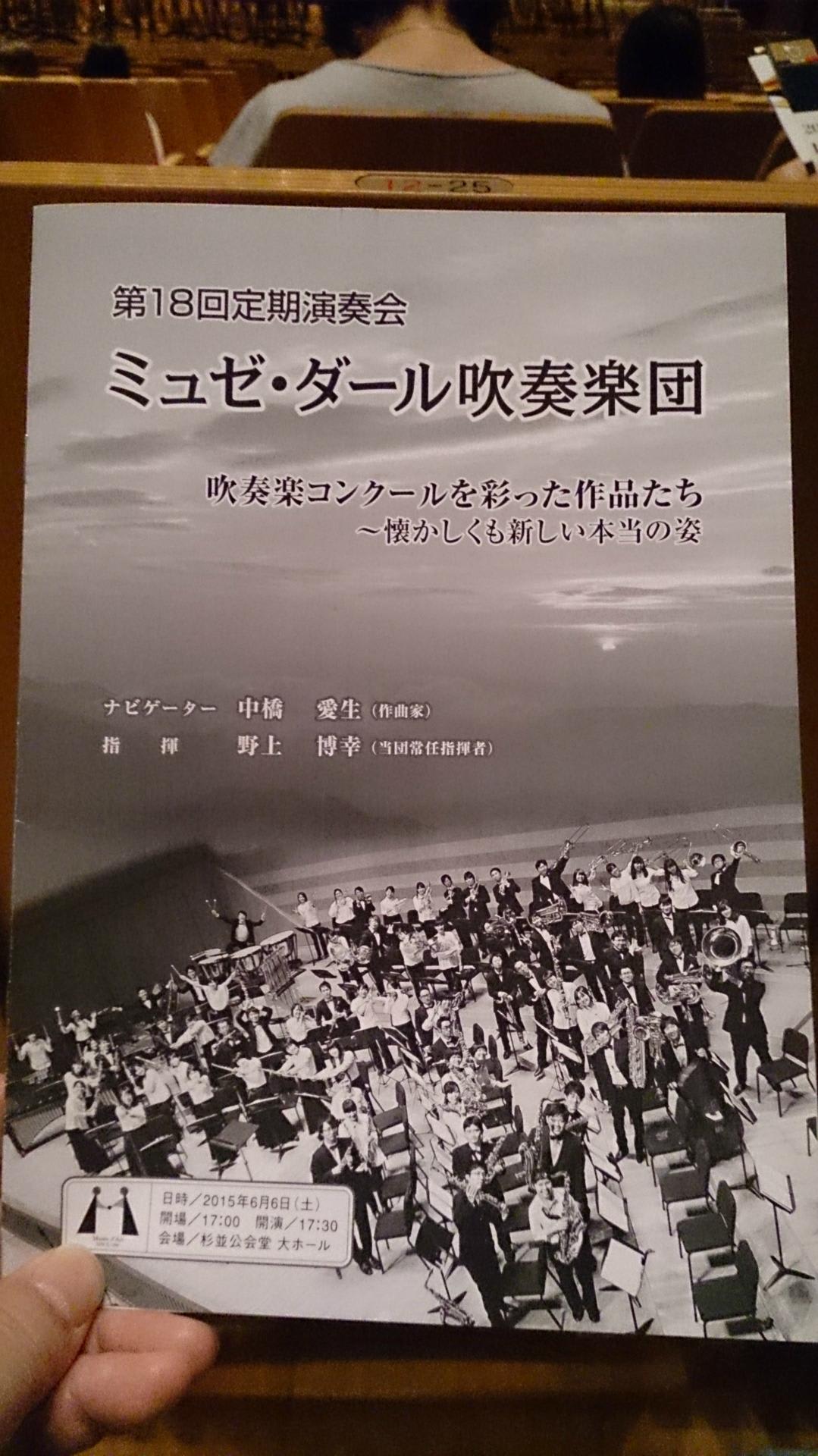

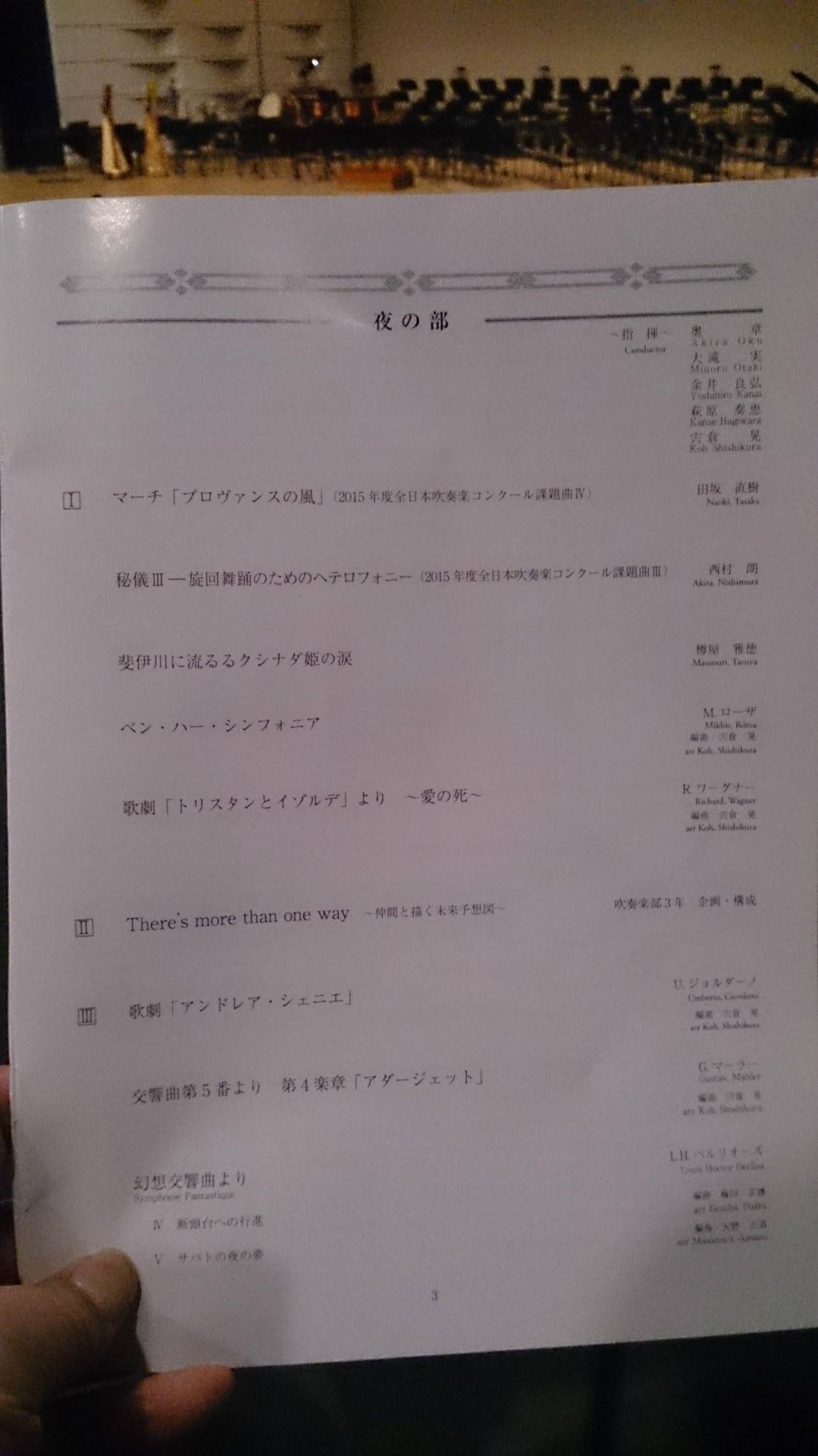

[演奏]埼玉栄中学・高等学校吹奏楽部

[指揮]奥 章

大滝 実

金井 良弘

萩原 奏恵

宍倉 晃

【夜の部】

[Ⅰ]

マーチ「プロヴァンスの風」(2015年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅳ)/田坂 直樹

秘儀Ⅲ-旋回舞踊のためのヘテロフォニー(2015年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅲ)/西村 朗

斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋 雅徳

ベン・ハー・シンフォニア/M.ローザ:編曲 宍倉 晃

歌劇「トリスタンとイゾルデ」より ~愛の詩~/R.ワーグナー:編曲 宍倉 晃

[Ⅱ]

There’s more than one way ~仲間と描く未来予想図~/吹奏楽部3年 企画・構成

[Ⅲ]

歌劇「アンドレア・シェニエ」/U.ジョルダーノ:編曲 宍倉 晃

交響曲第5番より 第4楽章「アダージェット」/G.マーラー:編曲 宍倉 晃

幻想交響曲より/L.H.ベルリオーズ

Ⅳ.断頭台への行進/編曲 藤田 玄播

Ⅴ.サバトの夜の夢/編曲 天野 正道

まずは、いつも恒例の校歌の演奏から。

指揮は、クラリネットパートでコンサートマスターの3年、成田美佳さん。

続いて、司会の方(職員のミヤウチミキコさんとおっしゃっていたような。聞き書きなので間違っていたらゴメンナサイ)の案内のもと、校長の佐藤光一先生のご挨拶があり、Ⅰ部が開演です。

1曲目は、「課題曲Ⅳ」からです。(指揮は、顧問の萩原奏恵先生)

明るい演奏でした。

エキゾチックなメロディを軽やかに表現していて聴きやすかった。

特にTubaや弦バスがリズムセクションをよく支えていて安定感があったように感じました。

ただ、肝心なファンファーレ的な部分やメロディラインで、金管セクション(特にトランペット)に“雑味”のある音が聴こえたように思えたのが残念でした。

そのため、サウンドが溶け合っていないように感じる部分があったような…。

次も課題曲。

Ⅲの演奏です。(指揮は奥章先生に代わります)

このブログでも何度も申し上げているかと思うのですが、私は今年の課題曲の中で圧倒的にこの曲が好きです。

課題曲という枠を超えて、ひとつの楽曲として大好きなんです。

だから、今年は色々な団体の「課題曲Ⅲ」を聴いてみたい。

そう思っています。

そして、埼玉栄の演奏。

Aからの木管のメロディ、ズレて聴こえるのは何故なんだろう?

そりゃ、“ヘテロフォニー”だから「ズレの音楽」であることはわかっていますよ。

そうじゃなくて、これまで聴いてきた演奏と違って、ズレが、間違っているように聴こえるんです。

私の耳の錯覚かもしれません…。

しかし、そう思ったのもわずかな時間でBあたりから、正常(?)に戻った気がしました。

それにしても難しい曲をソツなくこなしますねェ。

もう少し、泥臭くやって頂ければ、私の好みにピッタリでした。

ここまで、課題曲2曲を聴いた感想。

さすが、高校のトップバンドだけあって、他の高校の模範となるような演奏だと思いました。

ただ、本音でいうとコンクールで最高の結果を残すには、あと少しだけの努力が必要かも知れません。(ここ最近、プロや神奈川大学等の“大人のバンド”の演奏する課題曲を聴き続けたので、コメントが多少、辛口になったかもしれません。悪しからず。)

さあ、次は人気の作曲家、樽屋雅徳先生の「斐伊川に流るるクシナダ姫の涙」。(指揮は、顧問の金井良弘先生。)

埼玉栄は、オペラのイメージが強いですが、こう言う吹奏楽オリジナル曲もウマい。

しっかりとした技術があるから、どんな曲でも対応できる。

樽屋先生らしく情緒があって美しい曲です。

「ヤマタノオロチ退治神話」を題材にしているせいか“和テイスト”も加味されていますね。(どこか「白磁の月の輝宮夜」に似た感じもしました。)

起伏の少ない曲なのに丁寧に神秘性を持って“奏でた”演奏は、とてもステキでした…。

続いては、オペラの「トリスタンとイゾルデ」です。(指揮は大滝実先生)

ワーグナーの美しい世界を見事に描ききった演奏でした。

これは、もう理屈ではなく感情の世界です。

多少、音程が気になるところがありましたが、とても素敵な数分間でした…。

Ⅱ部、最後の曲は、「ベン・ハー・シンフォニア」。(指揮は同じく大滝先生)

若い方々は知らんでしょうなぁ、「ベン・ハー」って映画。

さすがに“浦和のオヤジ”でも“懐かしくない”くらい昔の映画です。(私の生まれる前の映画)

でも、その音楽は知っています。

“これ”は懐かしい。(何で私は知っているのだろう?)

映画音楽をもとにした曲のようですね。

曲が始まりました。

「ああ、あの曲だ!」

スケールの大きな演奏でした!

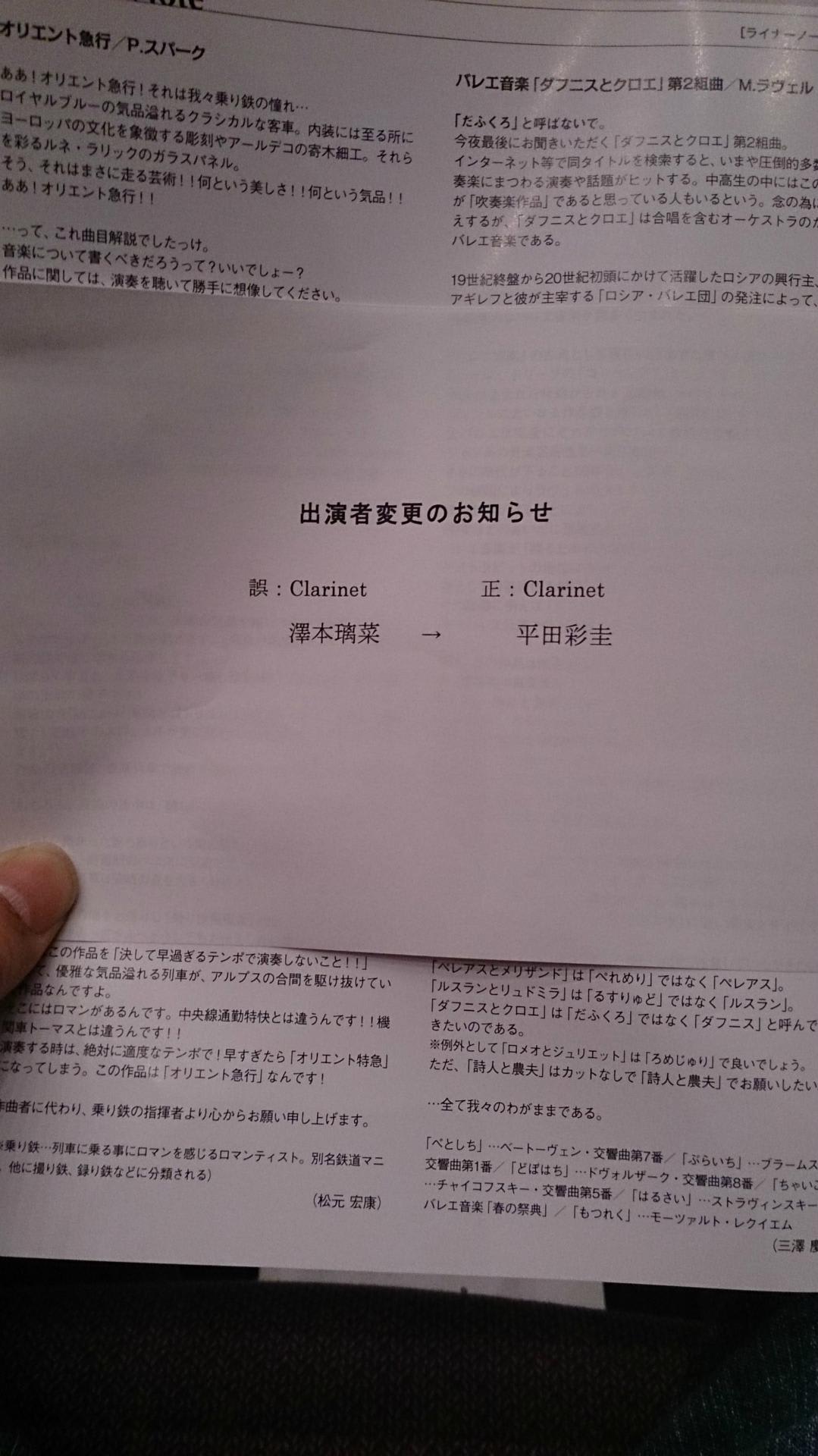

(ところでプログラムでは4番目と5番目の曲が逆に書いてありました。でも、私のメモでは、ブログに書いてある順番になっています。少し、仕事で疲れていたので記憶が曖昧です。間違っていたらゴメンナサイ。なお、上記の“曲目”の欄では、敢えてプログラムに記載されているとおりにしてあります。)

休憩の後は、コーチで埼玉栄の演奏する楽曲を数々、作ったり編曲したりされている宍倉晃先生の指揮でⅡ部の開演です。

プログラムを拝見しますと、このⅡ部は、吹奏楽部の3年生の皆さんが企画・構成しているようです。

ある意味、定期演奏会における毎年の恒例行事ですね。

「There’s more than one way ~仲間と描く未来予想図~」と題されたパフォーマンスは、埼玉栄吹奏楽部の団結力をしっかりと具現化して見せて頂いたように思います。

演奏は、もちろん、ダンスや様々なパフォーマンスは年代の垣根を超えて観客を楽しませてくれました。

このブログでは、詳細を敢えて記しません。

これは是非、実際に演奏会に足を運んで頂いて、ご自分の目で耳で、ご確認頂くのが肝要かと思います…。

これからは、雑談。

Ⅱ部で指揮をされていた宍倉晃先生。

2005年、第53回の全国大会で自由曲として埼玉栄が演奏した「狂詩曲“ショパン・エチュード”」の作曲者です。

この曲、私、大好きなんです!(一時期、何度も何度も繰り返し聴いていました。)

出来れば、埼玉栄の生演奏を聴いてみたい!です。

さあ、いよいよ最後のステージ、Ⅲ部が始まりました。(Ⅲ部は奥先生の指揮)

最初の曲はオペラです。

歌劇「アンドレア・シェニエ」。

おやおや、上手(かみて)ソデから、生徒さんが出てきます。(楽器はもっていません。)

多分、“合唱隊”でしょうか?

演奏が始まりました。

さすがにウマいですね。

“合唱”も効果的です。

とてもバランスの良い演奏をします。

何よりもメロディを歌いきっているのが良い。

オフステージのバンダの金管の皆さんの“フランス国家”、カッコ良かった。

時折、2ステージ目で疲れが出たのか微妙なアンサンブルの行き違いやアインザッツの乱れがありましたが、全体的に“雰囲気”があって素晴らしかった。

2曲目は、マーラーの交響曲第5番第4楽章、いわゆる「アダージェット」と呼ばれる曲です。

マーラーが妻アルマに贈った恋文的な曲として有名です。

単独で演奏されることも多く、クラシックファンなら誰でも知っている名曲ですね。

原曲で注意しなければならないのは、その楽器編成。

何と弦楽器とハープのみという形態です。

管楽器や打楽器が一切使われていない、この曲をどうやって吹奏楽で演奏するのか、興味津々です。

結論から申し上げますと、やっぱり“管楽器の限界”を感じました…。

オーケストラに比べて、広がりというかスケールにチョッピリ欠ける。

でも、よく頑張っていました!

しっかりと“吹奏楽曲”になっていましたよ!

特にメロディのユニゾン部分は息がぴったり合っていて素晴らしかった!

気持ちも入っていましたね。

最後も、とてもよかった。

フェイドアウトするようなディミヌエンドは響きましたよ、心に。

祝電紹介のあと、主将の船越千幸さんの感謝の気持ちが伝わる挨拶があり、いよいよトリの曲です。

ベルリオーズの「幻想交響曲」。

難しい曲です。

その中でも、吹奏楽で人気の高い第4楽章「断頭台への行進」第5楽章「サバト(魔女)の夜の夢」を演奏するとのこと。

スケールの大きな演奏でした。

ソロパートも高校生とは思えないくらい素晴らしい。

標題音楽ということに負けない繊細な表現力には“脱帽”です。

今年の埼玉栄も期待できます!!

指揮をされた先生方に花束贈呈のあとはアンコール曲。

最初は、アルフレッド・リードの第1組曲の4楽章「ギャロップ」。

2曲目は、旭川商業高校吹奏楽部にまつわる合唱曲「夜明け」。(この曲の誕生秘話は私のブログのコメント欄にてご確認下さい。アドレスを記しておきます。)

http://blog.goo.ne.jp/urawa_kappa/e/d1a79060ec5d12b32cc5f55ea10082b6#comment-list

もう、1曲アンコール曲があったのですが、私がメモし忘れてしまいました…。

なお、上記のアンコール曲に関しては、会場に内容の掲示がなかったようなので、確認ができません。

間違っている可能性があります。(間違っていたら、ゴメンナサイ。)

とても楽しい演奏会でした。

何よりも生徒さんたちの、ひたむきな心が観客まで伝わって来て感動いたしました!

演奏を聴いているだけで、埼玉栄吹奏楽部の皆さんが“とても素敵な仲間”と“愛情にあふれた先生方やご父兄の方々”に囲まれて、いかに幸せな生活をしているかが手に取るようにわかる気がします。(後で自分の過去のブログを見返していたら、2年前の埼玉栄定期演奏会の記事でも同じようなことを書いていますね。それが埼玉栄の伝統、雰囲気なのでしょうか?とにかく、“愛“を感じます…。)

あっ、それから最後にひとこと。

今年のコンクールでは必ずや“全国金賞”の“奪還”を頼みます!!