小林3丁目という地域を任され、二車線道路2本で隔てられた地域を3箇所に分け、東から西へと順に地図を埋めていきます。

一番西側の地域の入口にこの宝塚神社参道という大看板がありました。この辺りではさぞかし大きな神社なのだろうと拝察されます。一度行ってみなければなりますまい。

順次西へと歩くと1丁目と4丁目の境にちょっとした祠が建っていました。中は暗くて見えないかとも思いましたが、覗いてみると案外明るい。お地蔵さんが二体並んでいます。

格子の窓にレンズを入れて撮っているので、二体を1枚に納めるのは無理、別々に撮りましたが、中の雰囲気は出てないかもしれません。

祠の横、道の交わる所に道標が建っていました。読めるのは右の行が“武庫山平林寺聖・・・”左が“本堂釈迦尊薬師佛・・・”平林寺というお寺が何処かにあるのでしょう。でもこの道は宝塚神社の参道なのです。

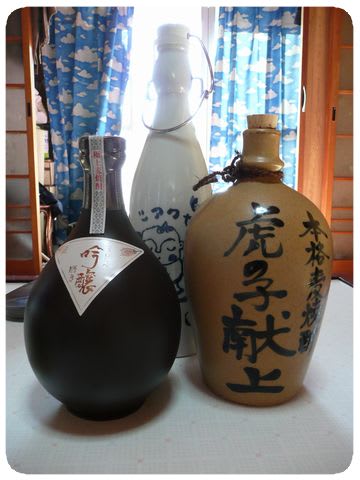

こちらは何と書いてあるのか、読めんなぁ。その平林寺の位置が書かれているのかも知れません。

違う筋にも祠が・・・この辺り祠が沢山ありますが、どれもこれも撮るわけにも参りません。この祠は傍らに彼岸花がさいているので季節感がありますし、後に植わっている木の葉が、不動明王の火焔に似ているので残しておきました。

一番西側の地域の入口にこの宝塚神社参道という大看板がありました。この辺りではさぞかし大きな神社なのだろうと拝察されます。一度行ってみなければなりますまい。

順次西へと歩くと1丁目と4丁目の境にちょっとした祠が建っていました。中は暗くて見えないかとも思いましたが、覗いてみると案外明るい。お地蔵さんが二体並んでいます。

格子の窓にレンズを入れて撮っているので、二体を1枚に納めるのは無理、別々に撮りましたが、中の雰囲気は出てないかもしれません。

祠の横、道の交わる所に道標が建っていました。読めるのは右の行が“武庫山平林寺聖・・・”左が“本堂釈迦尊薬師佛・・・”平林寺というお寺が何処かにあるのでしょう。でもこの道は宝塚神社の参道なのです。

こちらは何と書いてあるのか、読めんなぁ。その平林寺の位置が書かれているのかも知れません。

違う筋にも祠が・・・この辺り祠が沢山ありますが、どれもこれも撮るわけにも参りません。この祠は傍らに彼岸花がさいているので季節感がありますし、後に植わっている木の葉が、不動明王の火焔に似ているので残しておきました。