テレビのバラエティー番組で若手のお笑いタレントがこんな話をしていた。「最近仕事が増えてきて、何が変わったかっていうと、まずは買う牛乳が3.7から4.2になったことですね」。確かに牛乳の数字は大きいほど濃厚で高級というイメージがある。その認識は正しいのだろうか。(以下、日経ライフから一部抜粋)

『■乳脂肪分3%以上が「牛乳」

牛乳の数字は乳脂肪分の比率を示している。「3.7牛乳」といえば乳脂肪分が3.7%という意味だ。パックの目立つ場所に記された「種類別」は牛乳の基本的な分類で、牛乳は3つの種類に分かれる。

牛乳は乳脂肪分の比率により3種類に分かれる

最もシンプルなのは枕ことばのない「牛乳」で「成分無調整」と添え書きされていることが多い。乳製品の表示法を定めた乳等省令では乳脂肪分3%以上、カルシウムやミネラルなど脂肪以外の固形分8%以上を含むものを「牛乳」と定義している。

成分無調整の牛乳を遠心分離機にかけ、脂肪分などを減らしたのが「成分調整牛乳」だ。脂肪を0.5%以上1.5%以下に抑えたのが「低脂肪牛乳」、0.5%未満に減らしたのが「無脂肪牛乳」となる。

成分を調整する手間がかかるのに普通の牛乳よりも価格が安いのは、取り除いた脂肪分からバターや生クリームなどの乳製品をつくれるから。そちらを売ってトータルでの売り上げを確保する。

■4.0以上濃厚タイプの多くは「加工乳」

生乳に何も加えない「牛乳」に対し、乳製品を加えたのが「加工乳」だ。クリームやバターなどを加えて脂肪分を高めたのが濃厚タイプ。「特濃」をうたう4.0以上の商品は実際は「牛乳」ではなく、加工乳が多い。脱脂粉乳などを加えてタンパク質やカルシウムなどの脂肪以外の成分を高めたタイプもある。

日本では乳脂肪分3.5%以上、120度以上の超高温殺菌が一般的だ

「乳飲料」とは生乳、乳製品以外にミネラルやビタミン、コーヒー、果汁なども加えたもの。今では牛乳を名乗れなくなったが、かつての「コーヒー牛乳」もここに分類される。加工乳と乳飲料には「50%以上」や「50%未満」など大まかな生乳の比率が書いてあることもある。

かつての乳業メーカーは、乳等省令で定めた下限ギリギリまで脂肪分を減らし、その脂肪でバターなどをつくっていたという。しかし1980年代ごろから、牛乳の濃度を付加価値として競うようになった。マグロのトロの人気が高まったのと同じような傾向といえるだろうか。

トウモロコシなどの穀物を中心にした餌が定着し、乳脂肪分を高めるための飼育手法が確立するにつれ、農協などの集荷団体では87年、酪農家から買い取る生乳の脂肪比率を3.5%以上とし、基準未満だと価格を引き下げることを決めた。市販されている牛乳の多くが乳等省令の規定を大きく上回る3.6~3.8なのはこのためだ。

■全国品評会で金賞の牛乳は乳脂肪分3~3.5%

牛乳パックのイラストが抜け出たような中洞牧場。草だけで育つ牛から搾る牛乳は脂肪分は低いがコクがある

しかし、脂肪分が多い牛乳ほどおいしくなるかというとそう単純でもない。

松屋銀座本店(東京・中央)の地下に4月下旬オープンした中洞牧場の販売店では1本(720ミリリットル)1000円近い牛乳が人気を集める。全国のこだわり牛乳を対象に食のプロ1600人が試飲した昨年の品評会では「金賞」に選ばれた。乳脂肪分は市販の多くの牛乳より低い3~3.5%しかない。

岩手県岩泉町の北上山中にある中洞牧場では約70頭の牛が気の向くままに草を食(は)み、昼寝をし、出産をする。現在の酪農で主流になっている穀物はほとんど与えない。

牧場長の中洞正さんは「牛は本来、草食動物です。草だけで育てれば草の水分が増える夏にも3.5%以上の脂肪分を維持するのは難しい。しかし健康な牛から搾る牛乳は、脂肪分が3%そこそこでも十分においしいのです」と話す。

■おいしい牛乳は幸せな牛から生まれる

脂肪分の違いを一般人はどの程度感じられるのか。筆者もいくつかの牛乳を飲み比べてみた。

まずは「3.7%以上」の成分無調整牛乳と、軽やかな口当たりを売りにした「2.5%」の成分調整牛乳。確かに後者がやや薄い印象はあるが、大きな差は感じられなかった。

次に「1.5%」の低脂肪乳。さすがにこれは薄くなるのがはっきりと分かる。

最後は3%台前半の中洞牧場の牛乳と「5%」をうたう市販の高価な商品。驚いたことに、脂肪分の少ないはずの前者の方が飲み応えがあった。

「おいしい牛乳は幸せな牛から生まれる」と中洞さんは考える。乳脂肪分の高さばかりを重視する業界の価値観に疑問を覚え、脂肪は少なくてもコクのある独自の牛乳づくりを目指してきた。

中洞牧場は60度台の低温殺菌。殺菌の温度と時間も牛乳の味を左右する

現在の日本の酪農では多くの牛が牛舎につながれ、ひたすら牛乳を供給する機械のような扱いを受けている。中洞牧場では放し飼い。それも褐色のジャージー種の血が入った牛ばかりだ。ジャージー種は一般的なホルスタイン種に比べて搾乳量は半分程度に落ちるが、コクがある牛乳を出すといわれる。

■殺菌温度も味に影響

味に影響するもうひとつの要素が殺菌方法だ。

日本の大手乳業メーカーでは120~150度で1~3秒という「超高温瞬間殺菌」が主流。この手法は効率的ではあるものの加える熱量が多いため、タンパク質を変性させやすく、焦げ臭が生じるともいわれる。

すっきりとした牛乳本来の魅力を感じたいなら、60度台で30分かける低温殺菌商品は試してみる価値がある。大手では高梨乳業(横浜市)が商品化している。さらに、北海道の想いやりファーム(中札内村)が生産する「想いやり生乳」は全国唯一の無殺菌の牛乳だ。50度以上で死滅する乳酸菌も生きている。

価格に大きな変動がないことから、牛乳は鶏卵と並ぶ「物価の優等生」といわれる。だが、世間一般の物価が上がっても値上がりしないということは相対的に安くなっているということだ。

一方、飼料代や人件費など牛乳を生産するためのコストは上昇している。生産者の採算は苦しくなり、効率重視の大規模生産に集約されてきたのが業界の長期的なトレンドだ。

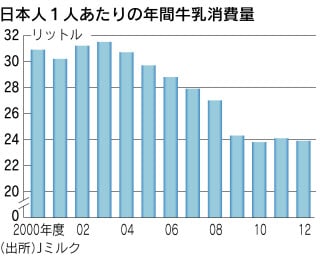

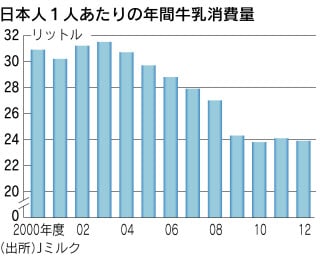

■日本の牛乳、かつては特権階級の飲み物

日本の牛乳の消費量は戦後、全国の小学校の給食で供給されるようになったのを機に飛躍的に伸びた。しかし近年は減少トレンドが続き、一部の地域では今年、学校給食から牛乳を外す動きも出ている。廃業する酪農家も後を絶たず、生産量も減少していることを考えると、大量生産、大量消費を前提にした牛乳の市場が曲がり角を迎えているのかもしれない。

中洞さんは「大手メーカーの商品以外の選択肢を提供したい」と語る。「醍醐味」の「醍醐」とはもともと牛乳を指す言葉。日本の牛乳とは本来、特権階級の飲み物だったのだ。今では最高級品でも1本あたりアルバイトの時給程度。たまに奮発してみる価値はある。 』

『■乳脂肪分3%以上が「牛乳」

牛乳の数字は乳脂肪分の比率を示している。「3.7牛乳」といえば乳脂肪分が3.7%という意味だ。パックの目立つ場所に記された「種類別」は牛乳の基本的な分類で、牛乳は3つの種類に分かれる。

牛乳は乳脂肪分の比率により3種類に分かれる

最もシンプルなのは枕ことばのない「牛乳」で「成分無調整」と添え書きされていることが多い。乳製品の表示法を定めた乳等省令では乳脂肪分3%以上、カルシウムやミネラルなど脂肪以外の固形分8%以上を含むものを「牛乳」と定義している。

成分無調整の牛乳を遠心分離機にかけ、脂肪分などを減らしたのが「成分調整牛乳」だ。脂肪を0.5%以上1.5%以下に抑えたのが「低脂肪牛乳」、0.5%未満に減らしたのが「無脂肪牛乳」となる。

成分を調整する手間がかかるのに普通の牛乳よりも価格が安いのは、取り除いた脂肪分からバターや生クリームなどの乳製品をつくれるから。そちらを売ってトータルでの売り上げを確保する。

■4.0以上濃厚タイプの多くは「加工乳」

生乳に何も加えない「牛乳」に対し、乳製品を加えたのが「加工乳」だ。クリームやバターなどを加えて脂肪分を高めたのが濃厚タイプ。「特濃」をうたう4.0以上の商品は実際は「牛乳」ではなく、加工乳が多い。脱脂粉乳などを加えてタンパク質やカルシウムなどの脂肪以外の成分を高めたタイプもある。

日本では乳脂肪分3.5%以上、120度以上の超高温殺菌が一般的だ

「乳飲料」とは生乳、乳製品以外にミネラルやビタミン、コーヒー、果汁なども加えたもの。今では牛乳を名乗れなくなったが、かつての「コーヒー牛乳」もここに分類される。加工乳と乳飲料には「50%以上」や「50%未満」など大まかな生乳の比率が書いてあることもある。

かつての乳業メーカーは、乳等省令で定めた下限ギリギリまで脂肪分を減らし、その脂肪でバターなどをつくっていたという。しかし1980年代ごろから、牛乳の濃度を付加価値として競うようになった。マグロのトロの人気が高まったのと同じような傾向といえるだろうか。

トウモロコシなどの穀物を中心にした餌が定着し、乳脂肪分を高めるための飼育手法が確立するにつれ、農協などの集荷団体では87年、酪農家から買い取る生乳の脂肪比率を3.5%以上とし、基準未満だと価格を引き下げることを決めた。市販されている牛乳の多くが乳等省令の規定を大きく上回る3.6~3.8なのはこのためだ。

■全国品評会で金賞の牛乳は乳脂肪分3~3.5%

牛乳パックのイラストが抜け出たような中洞牧場。草だけで育つ牛から搾る牛乳は脂肪分は低いがコクがある

しかし、脂肪分が多い牛乳ほどおいしくなるかというとそう単純でもない。

松屋銀座本店(東京・中央)の地下に4月下旬オープンした中洞牧場の販売店では1本(720ミリリットル)1000円近い牛乳が人気を集める。全国のこだわり牛乳を対象に食のプロ1600人が試飲した昨年の品評会では「金賞」に選ばれた。乳脂肪分は市販の多くの牛乳より低い3~3.5%しかない。

岩手県岩泉町の北上山中にある中洞牧場では約70頭の牛が気の向くままに草を食(は)み、昼寝をし、出産をする。現在の酪農で主流になっている穀物はほとんど与えない。

牧場長の中洞正さんは「牛は本来、草食動物です。草だけで育てれば草の水分が増える夏にも3.5%以上の脂肪分を維持するのは難しい。しかし健康な牛から搾る牛乳は、脂肪分が3%そこそこでも十分においしいのです」と話す。

■おいしい牛乳は幸せな牛から生まれる

脂肪分の違いを一般人はどの程度感じられるのか。筆者もいくつかの牛乳を飲み比べてみた。

まずは「3.7%以上」の成分無調整牛乳と、軽やかな口当たりを売りにした「2.5%」の成分調整牛乳。確かに後者がやや薄い印象はあるが、大きな差は感じられなかった。

次に「1.5%」の低脂肪乳。さすがにこれは薄くなるのがはっきりと分かる。

最後は3%台前半の中洞牧場の牛乳と「5%」をうたう市販の高価な商品。驚いたことに、脂肪分の少ないはずの前者の方が飲み応えがあった。

「おいしい牛乳は幸せな牛から生まれる」と中洞さんは考える。乳脂肪分の高さばかりを重視する業界の価値観に疑問を覚え、脂肪は少なくてもコクのある独自の牛乳づくりを目指してきた。

中洞牧場は60度台の低温殺菌。殺菌の温度と時間も牛乳の味を左右する

現在の日本の酪農では多くの牛が牛舎につながれ、ひたすら牛乳を供給する機械のような扱いを受けている。中洞牧場では放し飼い。それも褐色のジャージー種の血が入った牛ばかりだ。ジャージー種は一般的なホルスタイン種に比べて搾乳量は半分程度に落ちるが、コクがある牛乳を出すといわれる。

■殺菌温度も味に影響

味に影響するもうひとつの要素が殺菌方法だ。

日本の大手乳業メーカーでは120~150度で1~3秒という「超高温瞬間殺菌」が主流。この手法は効率的ではあるものの加える熱量が多いため、タンパク質を変性させやすく、焦げ臭が生じるともいわれる。

すっきりとした牛乳本来の魅力を感じたいなら、60度台で30分かける低温殺菌商品は試してみる価値がある。大手では高梨乳業(横浜市)が商品化している。さらに、北海道の想いやりファーム(中札内村)が生産する「想いやり生乳」は全国唯一の無殺菌の牛乳だ。50度以上で死滅する乳酸菌も生きている。

価格に大きな変動がないことから、牛乳は鶏卵と並ぶ「物価の優等生」といわれる。だが、世間一般の物価が上がっても値上がりしないということは相対的に安くなっているということだ。

一方、飼料代や人件費など牛乳を生産するためのコストは上昇している。生産者の採算は苦しくなり、効率重視の大規模生産に集約されてきたのが業界の長期的なトレンドだ。

■日本の牛乳、かつては特権階級の飲み物

日本の牛乳の消費量は戦後、全国の小学校の給食で供給されるようになったのを機に飛躍的に伸びた。しかし近年は減少トレンドが続き、一部の地域では今年、学校給食から牛乳を外す動きも出ている。廃業する酪農家も後を絶たず、生産量も減少していることを考えると、大量生産、大量消費を前提にした牛乳の市場が曲がり角を迎えているのかもしれない。

中洞さんは「大手メーカーの商品以外の選択肢を提供したい」と語る。「醍醐味」の「醍醐」とはもともと牛乳を指す言葉。日本の牛乳とは本来、特権階級の飲み物だったのだ。今では最高級品でも1本あたりアルバイトの時給程度。たまに奮発してみる価値はある。 』