ビリー・ホリデイといえば

ジャズを聴く者ならば1度は通る歌手である。

というか、1度も通らなければジャズを聴いているといえないのではないか。

自伝でホリデイ自身も語っているが、

黒人としての出生とその家庭環境、男性関係、薬物依存、借金などなど

なかなか波瀾万丈だ。

だから僕らはその歌い方にホリデイの人生を照らし合わせがちである。

だが、それは安直であると彼女自身の歌が教えてくれる。

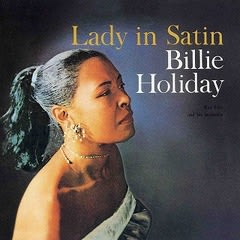

ビリー・ホリデイ晩年のアルバム『レディ・イン・サテン』を聴いてみよう。

そこに現れるホリデイは、あまりにも痛々しい声で歌っている。

絶頂期の『ラヴァー・マン』と聴き比べてみれば一聴で分かる。

昔にあった声の艶やかさや張りが感じられず、

自由に行き来していた音域の幅が狭まっていることが分かる。

あの胸に突き刺さる「何か」がストレートに伝わってこないのだ。

だが、ちょっと待て…

1曲目「恋は愚かというけれど」

聴くほどに胸に迫ってくるのは一体何なのか?

『ラヴァー・マン』ではストレートに迫ってきた「何か」が、

『レディ・イン・サテン』にも潜んでいることがそこはかとなく伝わってくる。

ホリデイの歌声のずっと奥底に潜み、容易にはその正体をつかませてくれない。

その「何か」は聴き返すごとに胸の内に静かに積もり、

ホリデイが素晴らしい歌手だと教えてくれる。

「歌唱法」か、「表現力」か、それとも別の何かが素晴らしいのか…

残念ながら僕には表現するだけの言葉が不足しているのが何とももどかしい。

1つ言えることは、ホリデイの声には全くの鬱々しさが無い。

明るいわけではない。

けれども決して暗いだけではないのだ。

これほどカタルシスに襲われるアルバムはそうないだろう。

このホリデイの声はぜひ聴いて欲しい。

そして心を締め付けられて欲しい。

ジャズを聴く者ならば1度は通る歌手である。

というか、1度も通らなければジャズを聴いているといえないのではないか。

自伝でホリデイ自身も語っているが、

黒人としての出生とその家庭環境、男性関係、薬物依存、借金などなど

なかなか波瀾万丈だ。

だから僕らはその歌い方にホリデイの人生を照らし合わせがちである。

だが、それは安直であると彼女自身の歌が教えてくれる。

ビリー・ホリデイ晩年のアルバム『レディ・イン・サテン』を聴いてみよう。

そこに現れるホリデイは、あまりにも痛々しい声で歌っている。

絶頂期の『ラヴァー・マン』と聴き比べてみれば一聴で分かる。

昔にあった声の艶やかさや張りが感じられず、

自由に行き来していた音域の幅が狭まっていることが分かる。

あの胸に突き刺さる「何か」がストレートに伝わってこないのだ。

だが、ちょっと待て…

1曲目「恋は愚かというけれど」

聴くほどに胸に迫ってくるのは一体何なのか?

『ラヴァー・マン』ではストレートに迫ってきた「何か」が、

『レディ・イン・サテン』にも潜んでいることがそこはかとなく伝わってくる。

ホリデイの歌声のずっと奥底に潜み、容易にはその正体をつかませてくれない。

その「何か」は聴き返すごとに胸の内に静かに積もり、

ホリデイが素晴らしい歌手だと教えてくれる。

「歌唱法」か、「表現力」か、それとも別の何かが素晴らしいのか…

残念ながら僕には表現するだけの言葉が不足しているのが何とももどかしい。

1つ言えることは、ホリデイの声には全くの鬱々しさが無い。

明るいわけではない。

けれども決して暗いだけではないのだ。

これほどカタルシスに襲われるアルバムはそうないだろう。

このホリデイの声はぜひ聴いて欲しい。

そして心を締め付けられて欲しい。