我が家の御不浄には「相田みつを日めくりカレンダー」がある。

毎月の31日には「願」という一文字が書かれている。

新しい年はすぐそこまで近づいているが、さてはて何を願おうか。

今年を思い返してみると様々なことや出会いがあった。

心に残るのは3月にあった大地震とそれに連なる様々な事象である。

東浩紀氏が編集を務める『思想地図β vol.2』の

巻頭言「震災でぼくたちはばらばらになってしまった」を読むと、

あの震災は僕たち日本に暮らす者に様々な考える機会を与えたものだ

と感じずにはいられない。

今年の漢字に「絆」という言葉が選ばれたが、

僕たちはどれほどまでまとまってこの巨大な事象に向かったのだろうか。

「がんばろう日本」の合い言葉は僕たちの「絆」を深めはしたが、

果たして今もそれは有効に機能をしているのかどうか。

ここで何かを論じたり、正義を振りかざすつもりは全くないのだが、

ことある事に「震災でぼくたちはばらばらになってしまった」という

言葉を思い出す。

そしてふと年の終わりにこの曲を聴きたくなった。

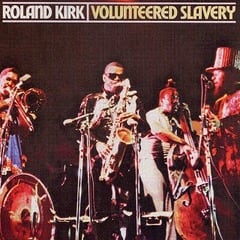

ローランド・カークの『ヴォランティアード・スレイヴリー』に収録されている

アレサ・フランクリンの「小さなお願い」である。

録音されたのは1968年である。

この前年にジョン・コルトレーンが亡くなり、

この年に公民権運動の指導者であったキング牧師が暗殺された。

カークはこの曲を始める前に「あいつらが彼を撃ち殺した」と言い、

そして「ちょっとお祈りをしよう」と話す。

そして始まるR&B色の強い演奏。

不覚にも涙がこぼれそうになるほどの燃えたぎる熱い演奏。

きっとカークはしゃべったことなど忘れてしまって、演奏に没頭している。

おそろしいほどにノリまくり、悲しいほどに深い。

これでもかとジェットコースターのように音とリズムがうねりを作り、

何度も絶頂を向かえ、それでもどこか静かな空気が流れる。

少なくとも僕は幸せである。

音楽を聴く耳は残っており、音楽から感じる心がまだあるからだ。

今年は様々な音楽と出会い、いろいろなことを勉強した。

古くからの友人とも再会があり、お互いがまだ元気であることも確認できた。

確かにこれからの社会は大変なことばかりあるだろう。

震災で傷を負った人々が早く笑顔になって欲しいと願わずにいられない。

道で見かける幼子たちが、

笑顔を忘れずに成長していって欲しいと願わずにはいられない。

たとえばらばらだとしても

次の一歩が明るく希望に満ちたものであって欲しいと願いたい。

何ができるわけでもないが、

それでも新しい年に向けて願うことぐらいはできる。

次の新しい一歩が素晴らしいものだと信じて、

僕たちもちょっとお祈りをしようじゃないか。

毎月の31日には「願」という一文字が書かれている。

新しい年はすぐそこまで近づいているが、さてはて何を願おうか。

今年を思い返してみると様々なことや出会いがあった。

心に残るのは3月にあった大地震とそれに連なる様々な事象である。

東浩紀氏が編集を務める『思想地図β vol.2』の

巻頭言「震災でぼくたちはばらばらになってしまった」を読むと、

あの震災は僕たち日本に暮らす者に様々な考える機会を与えたものだ

と感じずにはいられない。

今年の漢字に「絆」という言葉が選ばれたが、

僕たちはどれほどまでまとまってこの巨大な事象に向かったのだろうか。

「がんばろう日本」の合い言葉は僕たちの「絆」を深めはしたが、

果たして今もそれは有効に機能をしているのかどうか。

ここで何かを論じたり、正義を振りかざすつもりは全くないのだが、

ことある事に「震災でぼくたちはばらばらになってしまった」という

言葉を思い出す。

そしてふと年の終わりにこの曲を聴きたくなった。

ローランド・カークの『ヴォランティアード・スレイヴリー』に収録されている

アレサ・フランクリンの「小さなお願い」である。

録音されたのは1968年である。

この前年にジョン・コルトレーンが亡くなり、

この年に公民権運動の指導者であったキング牧師が暗殺された。

カークはこの曲を始める前に「あいつらが彼を撃ち殺した」と言い、

そして「ちょっとお祈りをしよう」と話す。

そして始まるR&B色の強い演奏。

不覚にも涙がこぼれそうになるほどの燃えたぎる熱い演奏。

きっとカークはしゃべったことなど忘れてしまって、演奏に没頭している。

おそろしいほどにノリまくり、悲しいほどに深い。

これでもかとジェットコースターのように音とリズムがうねりを作り、

何度も絶頂を向かえ、それでもどこか静かな空気が流れる。

少なくとも僕は幸せである。

音楽を聴く耳は残っており、音楽から感じる心がまだあるからだ。

今年は様々な音楽と出会い、いろいろなことを勉強した。

古くからの友人とも再会があり、お互いがまだ元気であることも確認できた。

確かにこれからの社会は大変なことばかりあるだろう。

震災で傷を負った人々が早く笑顔になって欲しいと願わずにいられない。

道で見かける幼子たちが、

笑顔を忘れずに成長していって欲しいと願わずにはいられない。

たとえばらばらだとしても

次の一歩が明るく希望に満ちたものであって欲しいと願いたい。

何ができるわけでもないが、

それでも新しい年に向けて願うことぐらいはできる。

次の新しい一歩が素晴らしいものだと信じて、

僕たちもちょっとお祈りをしようじゃないか。