静岡市駿河区宇津ノ谷と、藤枝市岡部町岡部坂下の境にある「宇津ノ谷峠(うつのやとうげ)」。ここに明治9年(1876)に、日本初の有料トンネルとして開通した「宇津谷隧道」があります。

ずっと気になりながら立ち寄れなかったこの明治の遺産、今回やっと訪問する事ができました。「道の駅:宇津ノ谷峠」に車を置いて、そこから徒歩で「宇津ノ谷集落」へと向かいます。

道の駅の外れにある「蔦の細道」は、平安時代初期から室町時代後期まで使用された古代の官道。古道好きには最高に楽しめる道のようですが、私には多分縁のない道(-_-;)。

写真は「宇津谷隧道」の休憩所にあった「蔦の細道」。何となくですが良い雰囲気でしょう。とは言え、心惹かれるも足に問題ありの私。できれば歩きたくない同行者。二人の思惑を知ってか知らずか、ご亭主殿は笑うだけ(笑)

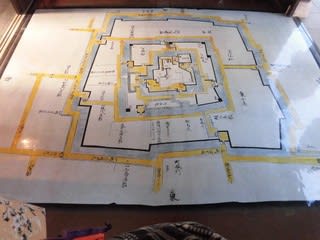

丸子川を超えて宇津ノ谷の集落の中を進む東海道。集落の入り口にあった「宇津ノ谷峠案内図」。左が集落を突っ切る東海道、右側の広い道が旧・国道一号線。

街道の左側は川、真冬という季節の所為なのか水は少なく、それがまた妙に寒さを感じさせて、息を吹きかけながら手をこすりあわせる女二人。

「鞠子(丸子)宿 」と 「岡部宿」との間、宇津ノ谷峠を前にして間宿として栄えた静かな山あいの集落。なだらかとは言えない坂道沿いの家々を見ながら、塵一つない道を歩けば気分はまるでタイムスリップ。

集落の中で一際目を引く佇まいは、「お羽織屋」の屋号を持つ石川家。

ー東海道宇津谷 石川家 お羽織屋 豊臣秀吉公のお羽織の由来ー

【天正十八年(一五九〇)秀吉が小田原の北条氏を攻めたとき、宇津谷(うつのや)に休息した。その際、当家の祖先が馬の背を献上し、また戦陣の勝利を示すような縁起のよい話をしたので、帰りに立寄って与えたのが、当家所蔵のお羽織である。表は紙、裏はカイキ、後に家康も、この羽織を見て、記念に茶碗を与えたが、これも当家に所蔵されている。】 説明板より

説明の中にある「カイキ」は「甲斐絹」と書き、南蛮船によって渡来した非常に高価な絹織物の名称。 明治11年に馬で峠越えをされた『明治天皇』は、このお宅で小休止をされたそうです。

集落の外れ近くまでくると坂道はさらに急になり、手すりつきの石段にすがるように一歩・・一歩。 石垣を彩る花に目をやる余裕もなく、ひたすら足を運んでいるので、当然無口になってしまいます(笑)

やっと上りきって振り返る集落の間には、歩いてきた東海道が真下に。集落の向こうに見える緑深い山々・・・東海道はあの山の中を突っ切ってここに続いていたんだと改めて思う。

「宇津谷隋道」へ行く前にほんの少し右にそれて「国史跡・東海道宇津谷峠越え」入口まで。 この道は、秀吉の小田原攻めの際に開削されたもので、「出世街道」とも呼ばれる峠越えの山道。

実際にはほんの20mほど歩いただけですが、気分だけは歴史的な道に足を踏み入れた!!(笑)。下の写真は「蔦の細道」と同じ場所から転載したもの。 山道はどっちも大差ないと思えるのですが、旧東海道になって峠越えは格段に楽になったそうなので、してみれば、蔦の道は金輪際、私たちには縁の無い道のようです(^^;)。

さぁ、やっと「宇津谷隧道・静岡側坑口」・・・・一人なら、間違いなくこの場で回れ右をしたかも(笑) いや、その前に一人ならここまで到達出来ていない。

【明治9年(1876)6月、我が国初の有料トンネルがスタートした。工事費2万4,817円余(官の支給分8,300円)で、その経費は50年間の道銭徴収、大人2厘(後に6厘)、子供1厘(4厘)でまかなうというものだった。完成したトンネルは長さ221m、高さ4・5m)、幅5・4mであったという。

その後、明治29年(1896)火災により焼失するが、明治37年(1904)に修復・改修され再開通した。 工事では当初「くの字形」であったものを直線にして、内側を赤レンガで覆う改良も行われた。】

天井につるされた照明が赤レンガの壁に反射し、その光景はまるで不思議の国への入り口。 じっと見上げているとこのまま異空間に誘い込まれるような・・・そんな錯覚をあながち笑えない・・不思議な国に通じる不思議な時間の扉。

いつになくおしゃべりになってしまう女二人、多分、少しだけ臆病風に吹かれ始めた所為かもしれません。 出口が近づき人工ではない明かりが見えてきた時は、わけもなくほっとため息。

「トンネルを抜けるとそこは藤枝市だった」・・なんてしょうもない話をしながら、それぞれに記念撮影もして。

再び不思議な国への入り口へ、でも帰りは驚くほど短い距離・・人の心理って本当に不思議で面白い。

元来た道まで戻ってとりあえず一息。不意に何かに呼ばれたような気がして山裾を見れば、何時の時代かも定かでない板碑。手を合わせて旅の無事を祈り、さて、元来た道を下りますか(^-^)

1997年5月7日、「明治宇津ノ谷隧道」は国土の歴史的景観に寄与するとして、国登録有形文化財に指定されました。

訪問日:2016年12月11日