旧海上郡飯岡町(いいおかまち)は千葉県東部、九十九里浜の最東端に位置した町です。銚子市、旭市、海上郡海上町に隣接。日本武尊ゆかりの玉崎神社や、屏風ヶ浦、刑部岬等の風光明媚な景勝地を抱える町としても有名。また江戸期において、付近一帯の網元として漁業経営を行い、海岸に護岸を築くなど社会政策に貢献した侠客「飯岡助五郎」の出身地としても知られています。

飯岡海岸は、飯岡町から大東岬までの60kに及ぶ砂浜で、1996年に「日本の渚100選」に選定された風光明媚な海岸線です。 毎年7月下旬から8月下旬まで開かれる海水浴場は、海水浴やサーフィンで賑わいます。

明治22年(1889)、町村制の施行により、海上郡飯岡町・三川村・豊岡村が発足。

1954年、飯岡町が三川村、豊岡村の一部と合併、海上郡飯岡町(2代目)が発足。

2005年、旭市、海上郡海上町、香取郡干潟町と合併、旭市となりました。

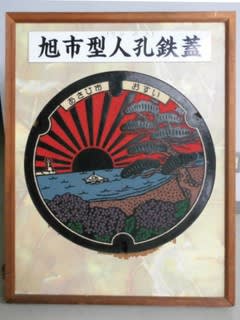

マンホールには「飯岡灯台・九十九里海岸・刑部岬・町の木:黒松」が描かれています。(カラー蓋は、飯岡灯台手前の道路に設置)

昭和43年(1968)6月制定の町章は「中央部に「岡」を配し、左右両方に「イ」、全体は丸で想像しました。」

上水道関連は「仕切弁・制水弁・空気弁・消火栓」の4点セット。防火水槽が揃えば完璧だったのに・・

「飯岡灯台」の側で見つけた「日立化成」のマンホール。企業蓋の括りかしら?

------------------------00----------------------

旧海上郡海上町(うなかみまち)は千葉県東部に位置した町です。旭市、銚子市、海上郡飯岡町、香取郡干潟町、東庄町に隣接。海上の歴史は古く、町域で発見された遺跡のうち、岩井大仲山西遺跡は縄文時代後期の頃の遺跡と見られており、少なくともこの頃には人々が住み始めたと思われます。また町の台地にある45ヶ所の遺跡のうち、35ヶ所は古墳時代の遺跡です。江戸時代初期まで存在した椿海は、「干潟八万石」と呼ばれる千葉県を代表する穀倉地帯に変貌、首都圏の食糧供給基地の一端を担い、農業を基幹産業として発展しています。「町の木:エンジュ」「町の花:オオムラサキツツジ」を制定。

旧キャッチフレーズは「豊かな自然と健康な人をはぐくむ 活力あるまちづくり」

明治22年(1889)、町村制の施行により、海上郡鶴巻村・嚶鳴(おうめい)村・滝郷村が発足。

1954年、滝郷村、嚶鳴村、鶴巻村が合併、海上郡海上町が発足。

2005年、旭市、香取郡干潟町、海上郡飯岡町と合併し旭市となりました。

海上町独自の蓋はかなりの時間を費やし、町章のある「空気弁」を見つける事ができました。

同じ趣味をお持ちで探されている方、袋公園溜池沿いのカラータイル歩道上のこの位置に、一枚設置されています。

昭和32年(1957)9月20日制定の町章は「ウナカミの文字を三村合併に由来する三つの輪として結ぶことで団結と和を象徴しデザイン化したものです。」旧公式HPより

------------------------00----------------------

旧香取郡干潟町(ひかたまち)は千葉県の北東部に位置した町です。八日市場市、旭市、香取郡:山田町・東庄町、海上郡:海上町に隣接。町名は、かつて「椿の海」と呼ばれた大きな湖の干拓に由来。 町の半分が「干潟八万石」と呼ばれる広大な水田で占められています。しかし湿田地帯である為、麦、大豆、飼料作物などの栽培は困難な地域で、最近では湿田のメリットを生かした飼料生産の試みが成されています

明治22年(1889)、町村制の施行により、香取郡古城村・庄内村・万歳村が発足。

1890年、庄内村が改称、香取郡中和村になる。

1955年、古城村、中和村、万歳村が合併、香取郡干潟町が発足。

2005年、旭市、海上郡飯岡町、海上町と合併、旭市となりました。

独自の蓋は、旧役場の前に町章のある「仕切り弁」が一枚のみ。

昭和45年(1970)4月10日制定の町章は「「干」と八万田の「田」を図案化したものです。」

撮影日:2014年5月18日&2019年3月11日

------------------------00----------------------

2019年3月の千葉への車泊旅では、旭市にある「道の駅:季楽里あさひ」にて車泊をさせて頂きました。

お値段につられて買ってしまった「イチゴ」。好奇心に負けた「飯岡貴味メロンドーナッツ」。イチゴは普通に美味しく頂きましたが、おやつを好奇心で買うのは止めようと反省の材料に😅

車で旅をする私達にとって、こうした施設は、本当にありがたく大切な場所です。

改めて、その折は有難うございました🙏🙏