宝永3年(1706)、信濃国上田藩より『仙石政明』が但馬国出石藩初代藩主として入城して以来、明治の廃藩置県まで仙石氏の藩政のもとに様々な歴史を紡いできた出石。最初の紹介は豊岡市出石町魚屋にある日蓮宗寺院「舟橋山:本高寺」。

「創建は康正元年(1455)、日曾上人の開基と伝えられる。当時は寺運が隆盛し最盛期には9坊を擁する大寺ながら度重なる兵火により堂宇は焼失。日成上人の代に現在地に移し再興、慶安3年(1650)に出石藩主:小出吉英の庇護を受け境内を整備。宝永3年(1706)、上田城より移封し出石藩主となった『仙石政明』が帰依し、仙石家の菩提寺とした。」境内案内より抜粋

文政7年(1824)、出石藩6代藩主:仙石政美の病没から始まった「仙石騒動」と呼ばれた内紛。この騒動によって出石藩は5万8千石から3万石へと減封。事件は「江戸時代三大お家騒動」とも呼ばれ、当時の講談や実録本、歌舞伎などの題材にもなりました。本高寺には、そのお家騒動によって処刑された家老『河野瀬兵衛』の菩提も弔われています。

境内の一画に建立されている「妙見宮」。お寺の境内なので『妙見菩薩(みょうけんぼさつ)』を本尊としていると思われます。

本尊である妙見菩薩とは、「北極星」、または「北斗七星」を神格化した仏教の天部の一つで、『尊星王(そんしょうおう)』、『妙見尊星王(みょうけんそんしょうおう)』、『北辰菩薩(ほくしんぼさつ)』などとも称されます。

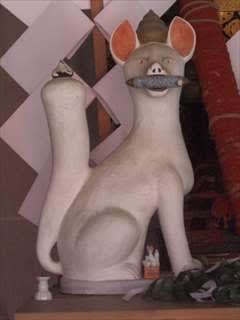

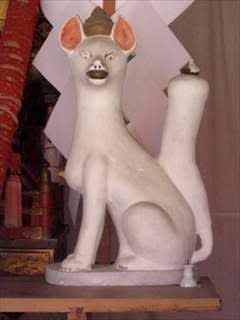

妙見宮のお堂前より聖域を守護されるのは出雲丹後の構え狛犬さん一対。すっかりと丸くなった体に、年月が与えた穏やかな笑みを浮かべて参拝者を出迎えてくれます。

妙見宮参道横の小祠と、境内の一画に建立されていた文学碑。作者らしき部分に「少将」の文字を読み取った以外、内容は全く分かりません🤔 ご存知の方、是非!教授下さい。

三年後に通りかかった「本高寺」。塀越しに見えた大イチョウの鮮やかな黄色が目に焼き付いています。

------------------------00----------------------

豊岡市出石町下谷にある日蓮宗寺院「一乗山:経王寺」。石部神社参拝の帰路、馥郁と香る梅の香に誘われて立ち寄った寺院。出石藩藩主歴代の菩提寺の一つであると知ったのは、ずっと後の事。

「創建は室町時代永禄年間、山号を会稽山、寺号を薬王寺という真言宗の寺院として創建された。江戸時代初期に布教のため当地を訪れた北条氏政血縁者である法音院日道により日蓮宗に改宗され、このとき現在の山号と寺号に改められた。出石藩における寺格は高く、藩主松平家と仙石家は当寺を菩提寺の一つと定めていた。境内には出石藩4代藩主仙石久行のほか、勤皇の志士多田弥太郎の墓がある。」Wikipediaより

参道石段の左右に並べられているのは、磁器製の灯籠で中にろうそくを灯して、足下を照らします。境内には陶芸の工房があり、こちらのご住職が製作されているとの事。明かりの入った灯籠が並ぶ参道は、きっと幽玄でしょうね。

ちなみに山門横の白い建物が経王寺の鐘楼で、豊岡市指定文化財である事を知ったのも、やはりずっと後の事。 何をやってんだか・・なんて、今だから言えるのです😓

参拝日:2011年3月31日