豊岡市出石町内町、出石城跡・稲荷郭に鎮座される「有子山(ありこやま)稲荷神社」。御祭神は『稲荷神』。

谷山川に架かる「有子橋」正面、一の鳥居。

「出石城最上段の本丸のさらに一段高い場所にある曲輪稲荷郭に、慶長9年(1604)の築城時より、城の鎮守として現在地に鎮座。城山稲荷とも呼ばれる。」

一の鳥居を潜り、朱の千本鳥居が立ち並ぶ石段をひたすら登ります。

右手に本丸西隅櫓の建物が見えていますが、観光は後回し(^^;) 。黙々と鳥居を潜り、石段を登ります。

石段の数は157段、朱塗りの鳥居は37基だそうですが、気持ち的にはもっと多く感じます。

神橋を渡った先、境内入り口の鳥居前より神域を守護されるのは、明治40年(1907)3月吉日建立の端正な神狐さん一対。

入母屋造り唐破風付きの拝殿

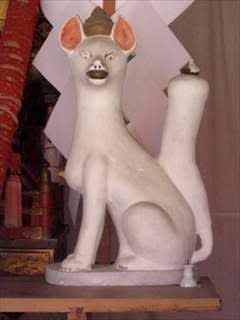

拝殿前左右より神域を守護されるのは、大正元年(1912)9月22日建立の神狐さん一対。口元の修復の後、欠損してしまった耳・・なのに、何と穏やかで優しい表情。

末社:恵方稲荷大明神

本丸跡から見た稲荷郭の石垣。稲荷の境内に立てば、まさに城そのものを見下ろす位置となります。

城内に一般人が立ち入れば、即斬首とされた時代にもかかわらず、一年に一度だけ、誰もがこの高い位置に立つ事を許された日がありました。それが旧暦2月の最初の午の日。この日だけは大手門が開放され、一般町民の参詣が許可されたのです。遠方からも多くの町民が訪れたとか・・当日の賑わいは如何ばかりだったか。

稲荷の美しい社を守護される神殿狐さん一対

社殿屋根替え修復竣工記念の絵馬

日の本を表す「金泥に日輪」の拝殿額

稲荷神社境内出口近くに「史跡 有子山城跡」の碑。出石城の築城以前に山名氏によって築かれ、わずか6年にして落城したといいます。少し下った有子山登山道案内の横に祀られていた小さなお社。詳細は不明です。

参道途中の石仏

参道入り口近くの神輿庫

初午の宵宮に、氏子さんたちが御神輿を担いで町内を練り歩きます。

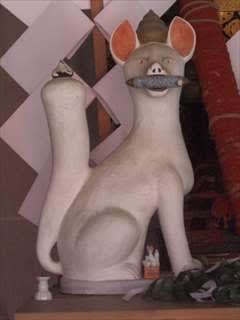

神輿を守護されるのは巻物と宝珠を咥えた神狐さん一対。

参拝日:2011年3月31日&2014年11月21日

信長の場合は入場料を徴収し、特別拝観料??を払ったものは天守最上まで立ち入らせたとか?

夜にはライトアップも実施と致せり尽くせり。

現代的な金銭感覚や価値観を持ち合わせた彼が、本能寺で倒れなかったらその後の日本がどんな国になっていたのか?

さらに、特別拝観料で天守最上まで

しかも夜にはライトアップ

これだけ聞けば、どこのお城?

でもそんなのどこでもやってるでしょう?

と、言われそうな。

信長さんが実施したんだよと言っても、まさか、それが「織田信長」とは、多分想像もできないでしょうね

信長公・・まさに現代に通用する経営感覚を持ち合わせていたんですね

驚きの逸話、有難うございます!!