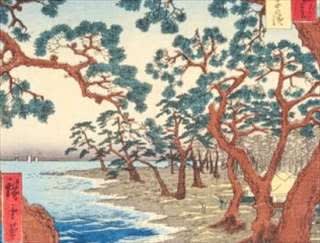

神戸市垂水区東舞子町、その昔、垂水区の西側あたりから明石市の東あたり一帯の浜は「舞子の浜」と呼ばれており、須磨の浜と並ぶ名所として知られていました。『歌川広重』の「播磨舞子の浜」では、風と波の作用によって自然に「根上り松」のような形となった白砂青松の美しい海岸風景が描かれています。

昭和61年(1986)から始まった「明石海峡大橋」の建設。関連工事によって新しく南側の埋立地が県立舞子公園として整備され、週末には明石海峡大橋などを目当ての観光客も数多く訪れ、市民にも憩いの場となっています。

今回の私たちのお目当ては、舞子公園内に2000年に移築された「孫文記念館 」。旧称は「孫中山(そんちゅうざん)記念館」。大正4年(1915)に建築された日本最古のコンクリートブロック造建造物として、国の重要文化財に指定されています。

建物は、当時神戸で活躍していた華僑の貿易商で相場師の『呉錦堂(ご きんどう)』の、舞子海岸にあった別荘「松海別荘」を前身としています。大正4年の春、その別荘の東側に八角三層の楼閣「移情閣」が建てられ、外観が六角に見えるところから、地元では長らく「舞子の六角堂」として親しまれてきました。

私が初めて舞子の浜で「六角堂」を見たのは、小学生の時・・。夏休みの宿題の題材にと、明石に住む叔母がここに連れてきてくれました。絵が描き終わるまでの長い時間を付き合ってくれた事・・いま改めて懐かしく思い出しています。

海岸に座って写生をした記憶の中の六角堂はこんなに鮮やかで綺麗でなかったけれど、こんなに上から下まできちんと見えなかったけれど・・・「異国風の建物ってなんだか素敵だ」と思ったのは確か。

多分この時の出会いが、日本に残された洋風建築に対する興味への第一歩であったのだと、今ならはっきり断言できます。

本来ならば建物内の見学も楽しみたかったのです。特に八角形の中国式楼閣の「移情閣」・・この別称は「八方どの窓からも違った景色に出合い、我を忘れる」ということから名づけたとも言われています。六甲山地、瀬戸内海、淡路島、四国と「移り変わる風情」を楽しめる、それを自身の目で見て記憶に留めておきたかった・・

それでも、今度はここをメインにまた来ようと言われて納得したのは私。何しろバイクタンデムでの帰省の途中・・。内部の見学なんてし始めたら実家に辿り着くのは真夜中になります。

隣接する橋の科学館も、ほんの入り口だけで終了。広大な公園の散策も明石海峡に架かる大橋を下から見上げて終了。

ああ、そう言えば、本州四国連絡高速道路・本州四国連絡橋のマスコットキャラクター『わたる君』と、ツーショットで写真だけ写したかな。

綺麗に整備された舞子の浜公園から見る明石海峡大橋、向こうに見えるのは淡路島です。「淡路花博」の為に初めてこの橋を渡ったのは2000年、それから7年後の2007年に「おのころパーク」に。ねぇ、いつかそのうち、明石海峡を渡ってマンホール収集に行こうね・・・そんな風に語らっていたいつかそのうちは、翌年の2010年9月、4度目の車中泊地として実現しました。

訪問日:2009年9月19日