かって美濃路の宿駅として栄えた大垣町。慶長年間から整備が始まった水上交通により特に水運が発達。中でも、水門川にある船町湊は、桑名や伊勢方面などとの舟運でにぎわったと云われています。

「奥の細道」の旅を終えた『芭蕉』は、友との語らいの後、ここから船で伊勢に向かいます。友人の『谷木因(ぼくいん)』に見送られて伊勢へと向かう『芭蕉』、二人の立つ位置に表現される距離が胸に染みます。

元禄2年(1689)8月、『芭蕉』は「奥の細道」の結びの地として、大垣にしばらく滞在しました。途中で別れた弟子の『曾良』も駆けつけ、土地の俳人たちとの交流で長旅の疲れを癒した『芭蕉』。 その後、伊勢神宮の遷宮拝観のため、船町港から水門川・揖斐川を舟で長島へと向かいます。

芭蕉の目に映った水門川と、川面に影を落とす住吉灯台の風景は、どのように見えたのでしょうか?二人の像の近くには、奥の細道:結びの句が刻まれた「蛤塚」が建立されています。(2014年3月、「蛤塚」を含めた一帯は、「国名勝:おくのほそ道の風景地」に指定されました。)

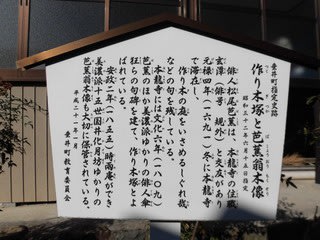

塚の前の道標は、船町港の高橋畔に建てられていた「木因俳句道標」と呼ばれるもので、大垣から桑名への地名と里程が巧みに詠み込まれています。

【 南伊勢 くわなへ十里 ざいがうみち 】

【 蛤の ふたみに別 行秋そ 】「蛤塚」の所以となった、芭蕉結びの句の文字は、昭和32年(1957)に藤堂家秘蔵の原本から写真拡大して刻したものだそうです。(ハマグリの殻と身とを引き剥がすような、こんな悲しい別れの時がまたも来てしまった)

蛤の句碑の後ろには「木因俳句道標」と共にここに移された「白桜塚」の句碑が建立されています。【 惜むひげ 剃りたり窓に 夏木立 】木因

朱塗りの住吉橋を渡った先に立つ住吉灯台、その横に「芭蕉送別連句塚」。

【 秋の暮 行先々ハ 苫屋哉(とまやかな) 】木因

付句として【萩(はぎ)にねようか荻(おぎ)にねようか】芭蕉

【 霧晴ぬ 暫ク岸に 立給へ 】 如行

【 蛤の ふたみへ別 行秋そ 】 芭蕉

「芭蕉送別連句塚」に刻まれた『如行霧塚』の句碑【 霧晴ぬ 暫く岸に 立給へ 】

「芭蕉は、元禄2年(1689)3月27日に、弟子の曽良とともに江戸を出発し、東北・北陸地方を巡り、8月21日に大垣で、「奥の細道」の旅を終えました。ときに芭蕉46歳。距離にしておよそ2400キロ、150日あまりにおよぶ生涯で最大の旅でした。」

「奥の細道むすびの地記念館」は、大垣市制90周年を記念して『谷木因』の屋敷跡に建設されました。

記念館の敷地内には、大垣藩老『小原鉄心』の別荘の一つ「無何有荘大醒榭」が移築されています。「無何有」とは、道教の『荘子(そうし)』の言葉で「無にして何ぞ有らん」という意味だそうです。

「大醒榭」は和風に中国風意匠を取り入れた設計で、屋根は茅葺き、外側は鮮やかな紅殻塗装。南側の衝立には、江戸時代には珍しい「ギヤマン」と呼ばれた色ガラスがはめ込まれています。

「国名勝:おくのほそ道の風景地」として整備された水門川周辺。明日は芭蕉の句碑巡りです。

訪問日:2018年10月10日