旧南安曇郡三郷村(みさとむら)は長野県の北西部、安曇野のほぼ中央に位置した村です。松本市の西、東は豊科町、南は川村、北は堀金村、西は山岳を隔てて安曇村に隣接。西に北アルプスをいただく雄大な自然のなか、東北方向に緩傾斜した黒沢川扇状地と梓川扇状地とからなる複合扇状地帯で構成。生活圏及び耕地は標高800m以下にあり、それ以上は山岳地帯を形成しています。村のほぼ中央を南北に走る段丘により水田地帯と畑作・果樹地帯とに画然と区分され、信州の農業を支えています。また貞享三年(1686)年に、松本藩で起こった「貞享(ぎょうほう)騒動」に命を賭して奔走した『貞享義民:多田加助』の出身地としても知られています。「村の木:赤松」「村の花:リンゴ」を制定。

旧キャッチフレーズは「安曇野の美しい田園都市・三郷」

明治22年(1889)、町村制の施行により、南安曇郡温(ゆたか)村・明盛(めいせい)村・科布(しなの)村が発足。

1893年、科布村小倉が分立して南安曇郡小倉村が発足。

1954年、温村・明盛村・小倉村が合併、南安曇郡三郷村が発足。

1959年、三郷村上中萱飛地が堀金村に編入。

2005年、豊科町・穂高町・堀金村・東筑摩明科町と合併、安曇野市三郷となりました。

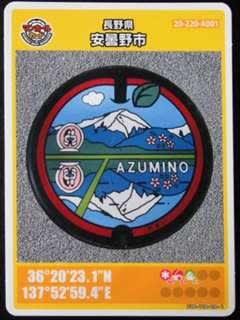

マンホールには「APPLE TOWN」の象徴の「りんご」を中心に、「村の花: リンゴ」と北アルプス連峰がデザインされています。

アクアピア安曇野:展示マンホール

昭和41年(1966)3月30日制定の村章は「三郷村の「み」を図案化したもので三つの円は小倉・温・明盛の3地区をあらわし、三つの和を象徴している。」旧公式HPより

撮影日:2010年11月17日&2016年4月20日