旧輪島市(わじまし)は石川県北部、能登半島の北部に位置する市です。古くから港町として栄え、室町時代には国人の温井氏が天堂城を築城し、戦国時代に入ると温井氏の城下町として栄えてきました。輪島を代表する観光スポット「輪島の朝市」は1000年以上の歴史を持ち、新鮮な海山の幸を求める買い物客で賑わいを見せています。

また、白米町には、日本海に面して、小さな田が重なり海岸まで続く絶景「白米の千枚田」があり、日本の棚田百選、国指定文化財名勝に指定され、奥能登を代表する観光スポットとして親しまれています。「市の木:あて(あすなろ)」「市の花:水芭蕉」「市の鳥:カモメ」を制定。

旧キャッチフレーズは「住んで楽しく、訪れてうれしい 人が行き交うにぎわいのまち」

明治22年(1889)、町村制の施行により鳳至郡(ふげしぐん)輪島町・大屋村・河原田村・鵠巣村・西保村・三井村・南志見村・町野村・西町村・岩倉村が発足。

1908年、町野村、西町村、岩倉村が合併、鳳至郡町野村が発足。

1940年、町野村が町制を施行、鳳至郡町野町となる。

1954年、鳳至郡輪島町、大屋村、河原田村、鵠巣村、西保村、三井村、南志見村が合併、輪島市が発足。

1956年、輪島市が鳳至郡町野町を編入。

2006年、鳳珠郡門前町と合併、改めて輪島市となりました。

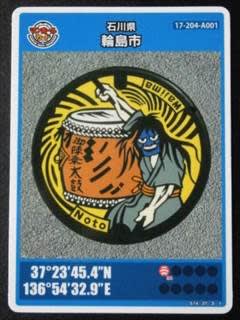

マンホールには旧市章と、日本三大朝市である「輪島の朝市」がデザインされています。

旧市章と、伝統的工芸品に指定された「輪島塗の漆器」お椀とお箸がデザインされています。

昭和32年10月2日制定の旧市章は「中心の輪をカタカナの「マ」が4つでかこみ「輪4マ」で「輪じま」を表し、市民の協和と市勢の飛躍発展を念じています。」合併協議会資料より

撮影日:2011年10月15日&2015年5月23日