埼玉県への旅(2021.10.12~13)、1日目は加須市(かぞし)で名物「加須うどん」をいただいたあと、夕刻に大河ドラマ「青天を衝け」の主人公・渋沢栄一の故郷、深谷市(ふかやし)に入った。JR深谷駅に着いて驚いた。写真のように、とてもきれいなレンガ造りだったのだ。深谷市は「深谷ねぎ」だけではなかったのだ。同市のHP「レンガのまち深谷」によると、

※トップ写真はアンドロイド渋沢栄一、写真で見る渋沢とソックリだった!

深谷といえば「ねぎ」というのが一般的に知られているところですが、実はレンガに深いゆかりがあります。深谷市の上敷免(じょうしきめん)にはかつて、明治20年(1887年)に設立された日本煉瓦製造株式会社のレンガ工場がありました。

ここは日本で最初の機械式レンガ工場で、郷土の偉人渋沢栄一翁らにより設立され、明治から大正にかけて、東京駅をはじめとする多くの近代建築物がここで生産されたレンガを使って造られました。

現在は、日本の近代化に大きく貢献したレンガ工場の一部が国指定重要文化財として保存され、今後一般公開して「レンガのまち深谷」をアピールできるよう、保存修理工事を行っているところです。

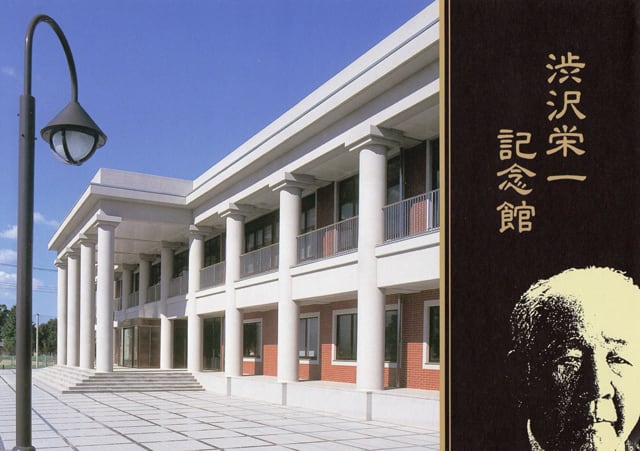

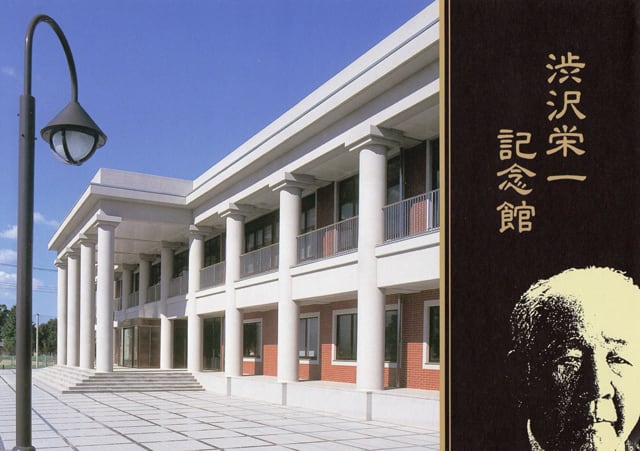

初日の夜は駅前のビジネスホテル(ホテルルートイン深谷駅前)に泊まり翌朝、バスで「渋沢栄一記念館」に向かった。Wikipedia「渋沢栄一記念館」によると

渋沢栄一記念館(埼玉県深谷市下手計[しもてばか]1204)は、埼玉県深谷市に所在する渋沢栄一に関する記念館。深谷市北部、渋沢栄一の生家(血洗島)から東に500mほどの清水川のほとりにあり、渋沢栄一に関する展示を行っている。開館時間は午前9時~午後5時。2017年(平成29年)9月21日には当時の天皇・皇后が私的な行幸啓で、渋沢栄一生家である中の家や誠之堂ともに来訪した。2020年(令和2年)7月より2階でアンドロイド渋沢栄一の公開を開始した(事前要予約)。

渋沢アンドロイドは、1体3,000万円だそうだ。こちらに詳しい情報が出ているが、深谷市出身のドトールコーヒー創業者・鳥羽博道氏の寄付金により制作されたという。

渋沢栄一アンドロイドは、当時の渋沢栄一の風貌を忠実に再現しており、アンドロイドが語る言葉を通して、在りし日の渋沢栄一の考え方を今に伝えます。渋沢栄一アンドロイドは、深谷市出身の鳥羽博道氏(株式会社ドトールコーヒー名誉会長)の寄付により制作しました。

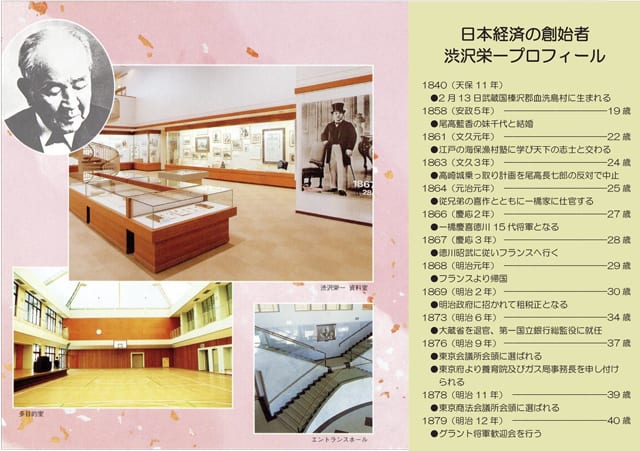

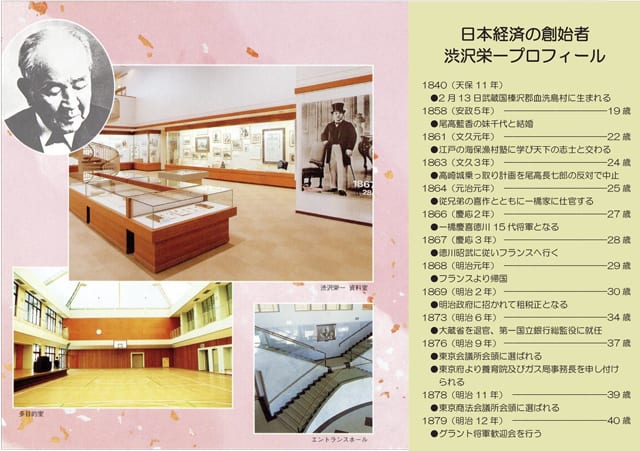

大河ドラマを見ていない人は、渋沢のことをあまりよく知らないと思うので、深谷市のHP「渋沢栄一の紹介」を引用しておく。

近代日本経済の父といわれる渋沢栄一は天保11年(1840)深谷市の血洗島の農家の家に生まれました。幼い頃から家業である藍玉の製造・販売、養蚕を手伝い、父市郎右衛門から学問の手ほどきを受けました。7歳になると隣村のいとこの尾高惇忠のもとへ論語をはじめとする学問を習いに通いました。

20代で倒幕思想を抱き、惇忠や惇忠の弟の長七郎、いとこの渋沢喜作らとともに、高崎城乗っ取り・横浜外国人商館焼き討ちを計画しましたが、長七郎は京都での見聞からこれに反対し計画は中止されます。その後、喜作とともに京都へ向かい、一橋(徳川)慶喜に仕官することになりました。

一橋家で実力を発揮した栄一は27歳の時、慶喜の弟徳川昭武に随行し、パリ万国博覧会を見学し、欧州諸国の実情に触れることができました。明治維新となって帰国すると日本で最初の合本(株式)組織「商法会所」を静岡に設立し、その後明治政府に仕官します。栄一は富岡製糸場設置主任として製糸場設立にも関わりました。

大蔵省を辞めた後、一民間経済人として株式会社組織による企業の創設・育成に力を入れるとともに「道徳経済合一説」を唱え、第一国立銀行をはじめ、約500もの企業に関わりました。また約600もの社会公共事業、福祉・教育機関の支援と民間外交にも熱心に取り組み、数々の功績を残しました。

今回の旅の目的の1つは、このアンドロイド渋沢栄一とのご対面だった。アンドロイドは身振り手振りを交えながら、「道徳経済合一説」という短い講話をしてくれた。これはまさに「論語と算盤」だった。國學院大學のHPによると〈経済活動において、公益の追求を尊重する「道徳」と、生産殖利である「経済」、すなわち仁義道徳と生産殖利とは元来ともに進むべきもの、ともに重視すべきものであり、どちらかが欠けてはいけないという考え方です〉。

渋沢栄一記念館の屋外にも、こんな大きな渋沢の銅像があった

大河ドラマを見ている人は、尾高惇忠(おだか・じゅんちゅう or あつただ)をよくご存じだろう。栄一とはいとこ同士で、のち惇忠の妹の千代は、栄一の妻となった。惇忠の生家が記念館の近くにあると聞いて、徒歩で訪ねた。地図には尾高藍香(らんこう=惇忠の号)生家と出ている。Wikipedia「尾高惇忠」によると、

向こうに見える蔵は、やはりレンガ造りだ

尾高 惇忠(文政13年7月27日〈1830年9月13日〉 - 明治34年〈1901年〉1月2日)は、日本の豪農、志士、実業家。富岡製糸場の初代場長、第一国立銀行仙台支店支配人などを務めた。

岡部藩領の武蔵国榛沢郡下手計村(現・埼玉県深谷市下手計)に名主の尾高勝五郎保孝の子として生まれた。惇忠は幼少時から学問に秀で、自宅に私塾の尾高塾を開き、17歳から幕末の頃まで近郷の子弟たちを集めて漢籍などの学問を教えた。惇忠に教えを受けた一人が渋沢栄一である。惇忠の母・やへが栄一の父・渋沢市郎右衛門の姉であり、惇忠と栄一は従兄弟であった。また、のちに惇忠の妹・千代は栄一の最初の妻となり、惇忠と千代の弟・平九郎は栄一の幕臣時代にその見立て養子となった。

剣術については、おじの渋沢宗助(新三郎)が開いた神道無念流道場「練武館」に入門し、弟の尾高長七郎、従弟の渋沢栄一や渋沢喜作(成一郎)らとともに稽古に励んだ。若い頃は水戸学に大きな影響を受け強烈な尊皇攘夷思想を持っており、文久3年(1863年)に栄一らと共に、高崎城を襲撃して武器を奪い(高崎城乗っ取りの謀議)、横浜外人居留地を焼き討ちにしたのち長州と連携して幕府を倒すという計画を立てるが、長七郎の説得により中止した。

アンドロイド渋沢は「ワシの好物は、煮ぼうとうだ」と言う。煮ぼうとうは、山形名物「(カボチャの)ほうとう」と違い、カボチャは入っていない。Wikipedia「煮ぼうとう」によると、

煮ぼうとうは、小麦粉が比較的容易に手に入れることが可能であった埼玉県深谷の郷土料理。地元で収穫される野菜類をふんだんに使い、幅の広い生麺を生の状態から煮込んだ料理である。

麺は中力粉や強力粉を用いた腰の強い幅広のものを用い、生麺のまま野菜を中心とした具とともに煮込んだうえ、醤油で味付けを行ったものである。具には地元の深谷ねぎのほか、根菜類がよく使われる。上州のおっきりこみとは似た料理ではあるが、おっきりこみは主に味噌仕立てである(一部醤油仕立てのものが存在する)のに対し、煮ぼうとうは醤油仕立てである。また、醤油味のおっきりこみを煮ぼうとうと呼ぶ場合もある。ほうとうと違って、カボチャは入らない。

ほうとうなど太い麺を生の状態から地元の野菜と一緒に煮込んだ料理は、戦国時代の武田信玄の領地や影響のあった地域である山梨県のほか、埼玉、群馬のおっきりこみ、長野などにある。このため、「ほうとうが食べられている地域は信玄の勢力範囲と一致する。武田軍の陣中食だった可能性がある。」とする説がある。

煮ぼうとうとは珍しい。早速観光マップで確かめると、「生そば 丼類 立花」が見つかった。何のことはない、私が泊まった「ホテルルートイン深谷駅前」のすぐ近くだった。ホテルには荷物を預けていたので、帰りに立ち寄るには至便である。

やがて煮ぼうとう(税込み850円)が運ばれてきた。濃口醤油を使った黒っぽいツユだった。麺は、きしめんのように平べったい「野菜たっぷりの鍋焼きうどん」といったところか。「ずいぶん黒いが、大丈夫かな?」と心配が頭をよぎった。ひと口食べてみると、おお、これは辛い(醤油と塩の辛さ)!

「関東のうどんツユは、どんどん関西の薄味に近づいている」というのが私の持論だが、やはり煮込んでしまうとツユの辛さが麺に移り、関西人には食べづらい。「白いご飯を追加しようか」とも考えたが、糖質制限中なので、それはグッと我慢した。

野菜やキノコなど具材が多く、基本的にはとてもヘルシーな料理である。豊富な小麦粉を使って各家庭で麺を打ち、冬の定番料理としたのだろう。伝統的な濃口醤油味のツユともども、いにしえの深谷をしのぶ貴重な体験をさせていただいた。大河ドラマもそろそろ大詰め、皆さんも上京の折には、ぜひ深谷をお訪ねくだい!

※トップ写真はアンドロイド渋沢栄一、写真で見る渋沢とソックリだった!

深谷といえば「ねぎ」というのが一般的に知られているところですが、実はレンガに深いゆかりがあります。深谷市の上敷免(じょうしきめん)にはかつて、明治20年(1887年)に設立された日本煉瓦製造株式会社のレンガ工場がありました。

ここは日本で最初の機械式レンガ工場で、郷土の偉人渋沢栄一翁らにより設立され、明治から大正にかけて、東京駅をはじめとする多くの近代建築物がここで生産されたレンガを使って造られました。

現在は、日本の近代化に大きく貢献したレンガ工場の一部が国指定重要文化財として保存され、今後一般公開して「レンガのまち深谷」をアピールできるよう、保存修理工事を行っているところです。

初日の夜は駅前のビジネスホテル(ホテルルートイン深谷駅前)に泊まり翌朝、バスで「渋沢栄一記念館」に向かった。Wikipedia「渋沢栄一記念館」によると

渋沢栄一記念館(埼玉県深谷市下手計[しもてばか]1204)は、埼玉県深谷市に所在する渋沢栄一に関する記念館。深谷市北部、渋沢栄一の生家(血洗島)から東に500mほどの清水川のほとりにあり、渋沢栄一に関する展示を行っている。開館時間は午前9時~午後5時。2017年(平成29年)9月21日には当時の天皇・皇后が私的な行幸啓で、渋沢栄一生家である中の家や誠之堂ともに来訪した。2020年(令和2年)7月より2階でアンドロイド渋沢栄一の公開を開始した(事前要予約)。

渋沢アンドロイドは、1体3,000万円だそうだ。こちらに詳しい情報が出ているが、深谷市出身のドトールコーヒー創業者・鳥羽博道氏の寄付金により制作されたという。

渋沢栄一アンドロイドは、当時の渋沢栄一の風貌を忠実に再現しており、アンドロイドが語る言葉を通して、在りし日の渋沢栄一の考え方を今に伝えます。渋沢栄一アンドロイドは、深谷市出身の鳥羽博道氏(株式会社ドトールコーヒー名誉会長)の寄付により制作しました。

大河ドラマを見ていない人は、渋沢のことをあまりよく知らないと思うので、深谷市のHP「渋沢栄一の紹介」を引用しておく。

近代日本経済の父といわれる渋沢栄一は天保11年(1840)深谷市の血洗島の農家の家に生まれました。幼い頃から家業である藍玉の製造・販売、養蚕を手伝い、父市郎右衛門から学問の手ほどきを受けました。7歳になると隣村のいとこの尾高惇忠のもとへ論語をはじめとする学問を習いに通いました。

20代で倒幕思想を抱き、惇忠や惇忠の弟の長七郎、いとこの渋沢喜作らとともに、高崎城乗っ取り・横浜外国人商館焼き討ちを計画しましたが、長七郎は京都での見聞からこれに反対し計画は中止されます。その後、喜作とともに京都へ向かい、一橋(徳川)慶喜に仕官することになりました。

一橋家で実力を発揮した栄一は27歳の時、慶喜の弟徳川昭武に随行し、パリ万国博覧会を見学し、欧州諸国の実情に触れることができました。明治維新となって帰国すると日本で最初の合本(株式)組織「商法会所」を静岡に設立し、その後明治政府に仕官します。栄一は富岡製糸場設置主任として製糸場設立にも関わりました。

大蔵省を辞めた後、一民間経済人として株式会社組織による企業の創設・育成に力を入れるとともに「道徳経済合一説」を唱え、第一国立銀行をはじめ、約500もの企業に関わりました。また約600もの社会公共事業、福祉・教育機関の支援と民間外交にも熱心に取り組み、数々の功績を残しました。

今回の旅の目的の1つは、このアンドロイド渋沢栄一とのご対面だった。アンドロイドは身振り手振りを交えながら、「道徳経済合一説」という短い講話をしてくれた。これはまさに「論語と算盤」だった。國學院大學のHPによると〈経済活動において、公益の追求を尊重する「道徳」と、生産殖利である「経済」、すなわち仁義道徳と生産殖利とは元来ともに進むべきもの、ともに重視すべきものであり、どちらかが欠けてはいけないという考え方です〉。

渋沢栄一記念館の屋外にも、こんな大きな渋沢の銅像があった

大河ドラマを見ている人は、尾高惇忠(おだか・じゅんちゅう or あつただ)をよくご存じだろう。栄一とはいとこ同士で、のち惇忠の妹の千代は、栄一の妻となった。惇忠の生家が記念館の近くにあると聞いて、徒歩で訪ねた。地図には尾高藍香(らんこう=惇忠の号)生家と出ている。Wikipedia「尾高惇忠」によると、

向こうに見える蔵は、やはりレンガ造りだ

尾高 惇忠(文政13年7月27日〈1830年9月13日〉 - 明治34年〈1901年〉1月2日)は、日本の豪農、志士、実業家。富岡製糸場の初代場長、第一国立銀行仙台支店支配人などを務めた。

岡部藩領の武蔵国榛沢郡下手計村(現・埼玉県深谷市下手計)に名主の尾高勝五郎保孝の子として生まれた。惇忠は幼少時から学問に秀で、自宅に私塾の尾高塾を開き、17歳から幕末の頃まで近郷の子弟たちを集めて漢籍などの学問を教えた。惇忠に教えを受けた一人が渋沢栄一である。惇忠の母・やへが栄一の父・渋沢市郎右衛門の姉であり、惇忠と栄一は従兄弟であった。また、のちに惇忠の妹・千代は栄一の最初の妻となり、惇忠と千代の弟・平九郎は栄一の幕臣時代にその見立て養子となった。

剣術については、おじの渋沢宗助(新三郎)が開いた神道無念流道場「練武館」に入門し、弟の尾高長七郎、従弟の渋沢栄一や渋沢喜作(成一郎)らとともに稽古に励んだ。若い頃は水戸学に大きな影響を受け強烈な尊皇攘夷思想を持っており、文久3年(1863年)に栄一らと共に、高崎城を襲撃して武器を奪い(高崎城乗っ取りの謀議)、横浜外人居留地を焼き討ちにしたのち長州と連携して幕府を倒すという計画を立てるが、長七郎の説得により中止した。

アンドロイド渋沢は「ワシの好物は、煮ぼうとうだ」と言う。煮ぼうとうは、山形名物「(カボチャの)ほうとう」と違い、カボチャは入っていない。Wikipedia「煮ぼうとう」によると、

煮ぼうとうは、小麦粉が比較的容易に手に入れることが可能であった埼玉県深谷の郷土料理。地元で収穫される野菜類をふんだんに使い、幅の広い生麺を生の状態から煮込んだ料理である。

麺は中力粉や強力粉を用いた腰の強い幅広のものを用い、生麺のまま野菜を中心とした具とともに煮込んだうえ、醤油で味付けを行ったものである。具には地元の深谷ねぎのほか、根菜類がよく使われる。上州のおっきりこみとは似た料理ではあるが、おっきりこみは主に味噌仕立てである(一部醤油仕立てのものが存在する)のに対し、煮ぼうとうは醤油仕立てである。また、醤油味のおっきりこみを煮ぼうとうと呼ぶ場合もある。ほうとうと違って、カボチャは入らない。

ほうとうなど太い麺を生の状態から地元の野菜と一緒に煮込んだ料理は、戦国時代の武田信玄の領地や影響のあった地域である山梨県のほか、埼玉、群馬のおっきりこみ、長野などにある。このため、「ほうとうが食べられている地域は信玄の勢力範囲と一致する。武田軍の陣中食だった可能性がある。」とする説がある。

煮ぼうとうとは珍しい。早速観光マップで確かめると、「生そば 丼類 立花」が見つかった。何のことはない、私が泊まった「ホテルルートイン深谷駅前」のすぐ近くだった。ホテルには荷物を預けていたので、帰りに立ち寄るには至便である。

やがて煮ぼうとう(税込み850円)が運ばれてきた。濃口醤油を使った黒っぽいツユだった。麺は、きしめんのように平べったい「野菜たっぷりの鍋焼きうどん」といったところか。「ずいぶん黒いが、大丈夫かな?」と心配が頭をよぎった。ひと口食べてみると、おお、これは辛い(醤油と塩の辛さ)!

「関東のうどんツユは、どんどん関西の薄味に近づいている」というのが私の持論だが、やはり煮込んでしまうとツユの辛さが麺に移り、関西人には食べづらい。「白いご飯を追加しようか」とも考えたが、糖質制限中なので、それはグッと我慢した。

野菜やキノコなど具材が多く、基本的にはとてもヘルシーな料理である。豊富な小麦粉を使って各家庭で麺を打ち、冬の定番料理としたのだろう。伝統的な濃口醤油味のツユともども、いにしえの深谷をしのぶ貴重な体験をさせていただいた。大河ドラマもそろそろ大詰め、皆さんも上京の折には、ぜひ深谷をお訪ねくだい!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます