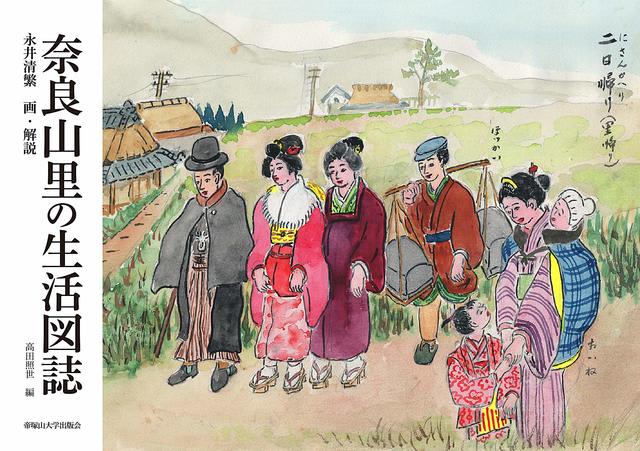

今朝(5/31)の奈良新聞に「明治末期から昭和30年代 福住の暮らし伝える 帝塚山大が図誌発刊 天理市へ20冊寄贈」という記事が出ていた。同大学の高田照世教授(民俗学)の授業を受けていた女子学生が「うちの家に、ひいおじいちゃんの描いた絵がたくさん残っている」と話したことがきっかけで、教授と学生が約5年かけたヒアリングを実施してまとめられたものだ。啓林堂書店奈良店の店頭や、京阪奈情報教育出版のサイト、Amazonなどで購入できる。

Amazonの「内容紹介」には、

高田教授のご講演風景、お召し物も素敵だ。「鳥毛立女屏風」を思い出した(4/6撮影)

本書は奈良県東部高原の山里、天理市福住町の永井清繁氏(明治38年~平成11年)によって描かれた生活図と解説文から成る。永井氏は昭和50年代、社会が急速に変化していく中で、一昔前のふるさとの生活を子どもや孫たちに伝えたいとの思いから、昔を回想しながら絵筆を執られた。

生活図編には明治末期から昭和30年代までの農作業、茶製造、山仕事、炭焼き、人生儀礼、年中行事、職人などの画120余点を収めた。解説編には永井氏が残された画の解説原稿を収録した。色鮮やかに描かれた画と詳細に説明された解説文は後世に伝えるべき貴重な絵画民俗資料である。今ではみられない奈良山里のくらしの風景をご堪能いただきたい。

さらに奈良新聞の記事には、

嫁入りする女性が嫁ぎ先の玄関に置かれた空のたらいに足を入れて洗うまねをする入家儀礼や盆に新仏を軒先の棚に祭る風習などさまざまな角度から山里での暮らしが描かれており、今と昔の違いを比べることもできる。同著の編集を担当した高田教授は「正月や盆などの様子を伝える写真や絵は珍しく、昔の暮らしを知る上で貴重。奈良はもちろん、日本の国にとっても宝」と話している。

NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎月1回、3回シリーズで「自主勉強会」(啓発グループ主催)を開催しており、今年4~6月は高田教授に「奈良の民俗文化」というご講演をお願いしていて、その第1回(4/6付)が「『奈良山里の生活図誌』より」だった。永井氏の素晴らしい絵と高田教授の興味深いお話に、皆、興味津々だった。私も早速、1冊買い求めた(問い合わせ先:帝塚山大学広報部 0742-48-9192)。

「さすが大和には、古い習俗が受け継がれていたのだな」と私も驚いた。この本は、後世に受け継ぐべき貴重な国民の財産である。