本日、 。

。

今日もいい天気で、暖かい春の陽気です。

天気がいいので、苗の種まきや明日雨なので、薪などを移動してしまいたいと思いつつ、PCでのメールご返信や菜園のお申し込みの事務手続きなど事務をやっております。

実は昨日、急きょ時間の合間を縫って(公財)自然農法国際研究開発センター(以下自然農法センターに有機稲作の勉強会に行ってきました。

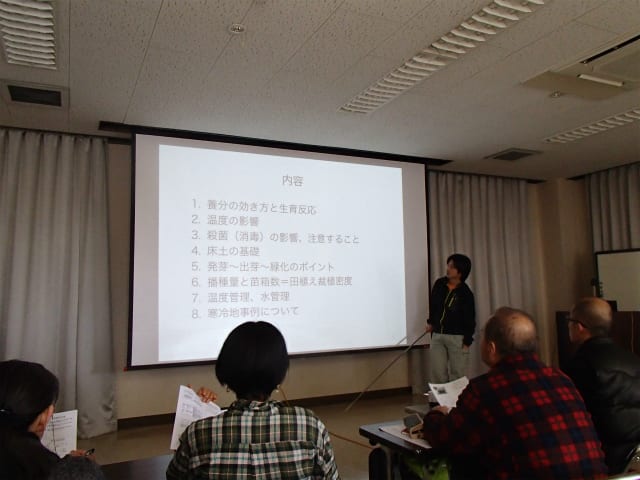

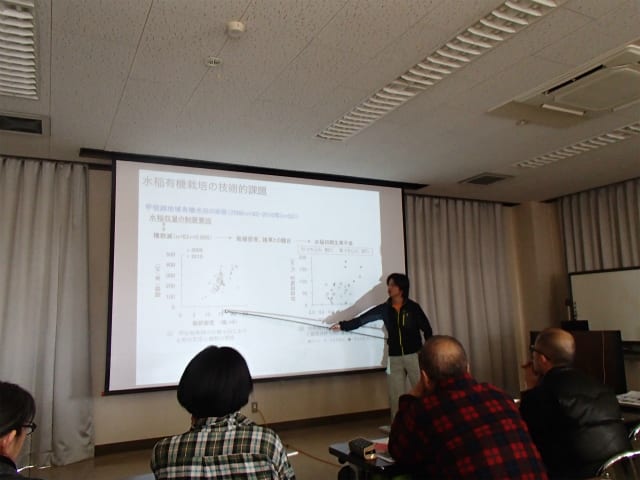

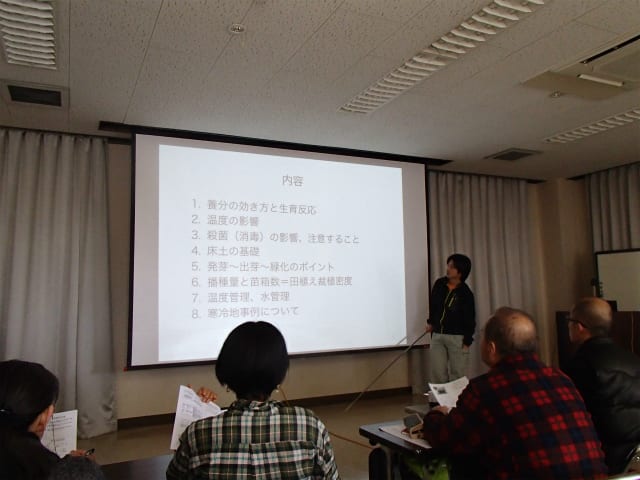

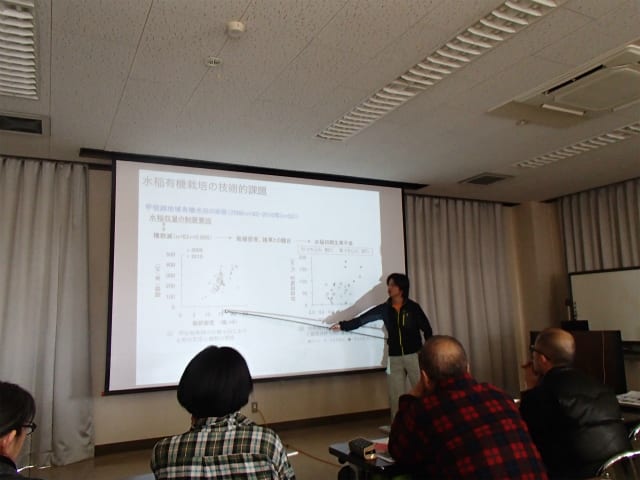

自然農法センターの水稲チームの三木さんが講師で、主催は長野県有機農業研究会南信支部の企画「水稲有機栽培の技術的課題と成功へのポイント」でした。

三木さんは、私の稲の師匠の一人で、今回の新著でもお世話になった方で、稲を愛する研究者です。

今回は、2時間、写真の表題内容で、

実際の研究圃場の写真や

化学的実践データーに基づき、びっちり無農薬の稲作について、基本からポイントを整理して教えてくださいました。

私も教える立場なので、もっとわかりやすく教えられないか、理解が深くなるように、集中して講義を受けさせていただきました。

3/10発売の新著にも無農薬の稲作についてかなり入門的なことを書かせていただいたのですが、

実は自給目的の無農薬の稲作については、良書が少なく、地域とのつながりが密接な田んぼで、1人(家族)で無農薬の稲作を行うのは、かなり手探りしながら失敗を重ねて、草取りに苦労したりはじめにくいものがあります。

そのため、今回の新著では、本当に基本的なことや1年の流れがわかるようにご紹介させていただいたのですが、

今回の三木さんの講座で、改めて紹介したい内容やポイントがあったので、以下ご紹介させていただければと思います。

実は、無農薬の稲作一筋で食べていくには、1町分(10000㎡)以上の田んぼとそれに伴う機械が一式ないと生計が立てにくいことから、専門書はあったも、自給用の良書はなかなか出版したい出版会社がないのが実情です。

※一般的に慣行の農薬・化学肥料の稲作は、米価が有機に比べて安いので、それ以上の面積が必要なので、より技術と機械化が必要です。

2時間の集中講義の所感をまとめ、しかも私なりの自給用の無農薬稲作で役立つポイントをまとめると

※三木さんの講義は、実験と科学データーの裏付けがあり、以下にまとめた内容と同じものでなく、私の所感をまとめたものと思ってください。

◆無農薬(無農薬・無化学・無除草剤)稲作では、自然の力を最大限に稲が使い育つことで、稲をしっかり育てることで草を抑え、病虫害にも負けないことが基本。

そのためには、

◆稲が育ちやすく、草が発芽しにくいように、稲刈り後、ワラなど有機物を春までに分解させてるようにしっかりした土づくりが基本になる。

◆春までに50%以上のワラが分解されていない場合は、温かくなるに従って湧くガス・有機酸などにより稲の生育が悪くなり、しかもコナギなど草が台頭しやすく、草負け状態になりやすい。

そのためには、

◆稲刈り後、あったかいうちに、ワラが分解しやすいように、乾燥させて秋起こしし、春まで田んぼを乾かして、春起こしもし、しっかり田植えまでにワラが分解している状態にする。

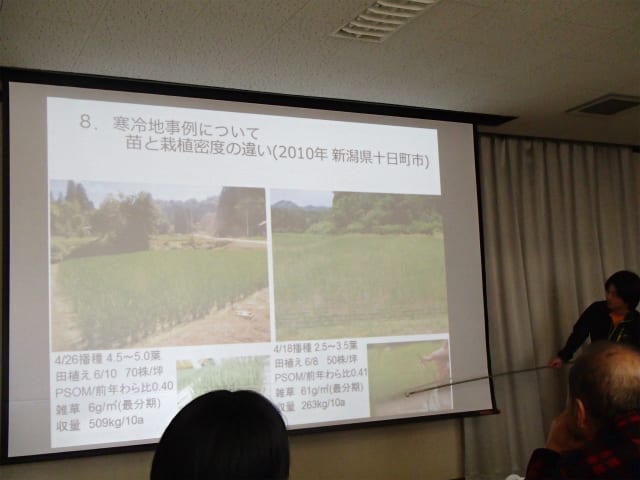

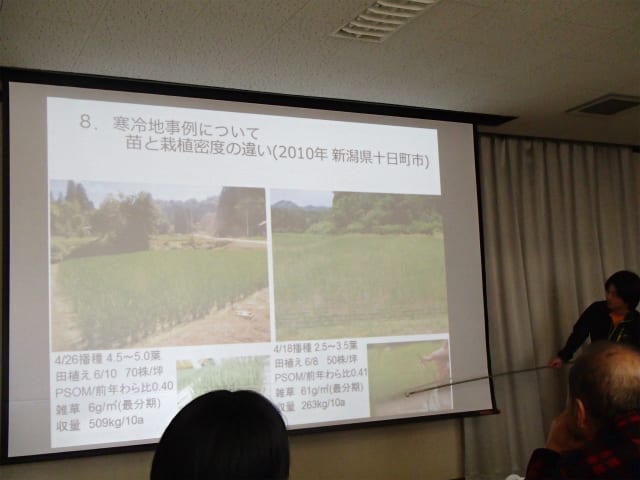

◆その上、特に長野のように寒冷地の場合、早期の田植えは初期生育が悪く、ワラの分解するまえに田植えしがちなので、むやみに早植えせず、その地域の中生品種に合った遅植えが効果的。

入水までは土による地力づくり(土づくり)だが、入水~稲刈りまでは、水管理によって生育や草をコントロールできるので、

◆稲は8℃以下の水は生育を悪化させるので、初期は水の温度が保温効果になるようにする。

◆出補時は、17℃以下になると冷害になるので、水の深さで保守したり、暑い過ぎる場合はかけ流しなどで水温で調整する。

稲と草の関係は深く、草が育てばその分、稲が抑えられるので、

◆稲の生育にプラス、草にマイナスになるように、栽培している間もしていない田んぼでも野良仕事が大切。

苗半作というように、

◆植える時期に合ったデンプンをしっかり貯めた、活着のしやすい良苗を育てることが大切。

そのためには、

◆育苗土の質が大切で、去年の内から、前もって発酵を終えた有機物が土化した完熟熟成の培養土を自作するか、

◆そうでない場合は、直前の未熟有機物は、かえって根の障害や病気をもたらすので、良質な無肥料培土、クン炭を1:1で混ぜた培土にし、プール育苗などで有機液肥で追肥型にするなど、育苗土の問題をクリアーする。

いい苗にするためには、

◆温湯消毒や食酢の種子消毒の手順と温度と時間を守る。そうでないとかえって発芽を悪くする。

◆まだ寒い時期に育苗なので、被覆資材も用途により、効果が全く違うので、稲の初期の低温障害を避けるように工夫する。

◆草に負けない苗になるように、自立力の強いデンプンを蓄えた若苗を、田植えまでに準備する。

除草剤を用いない、無農薬稲作において、決定的な雑草対策はなく、同じ方法を用い得ても効果が高い田んぼとそうでない田んぼになる傾向があるので、

◆田植えするまでに、稲ワラなど有機物をしっかり分解することに加え、

◆効果的な除草方法をデメリットを知った上で、タイミング良く組み合わせることで、効果的に草を抑制でき、

◆稲がしっかり育った田んぼでは、自然と草が抑えられるので、稲が育つことが一番の抑草技術ともいえる。

当たり前に思えるかもしれないが、自分の田んぼの状態を知った上で、地域風土にあった

◆若い元気な大苗を適期に、適切な密度で植え、

◆稲の生育の合わせた水の調整で、草を抑え、稲を育て

◆適切な稲刈りをし、翌年の田植えまでに、ワラなど有機物を分解し、土づくりをしておき、草が生えにくい状態を作っておくと、

無農薬で、草取りの労力が最小限で、稲がすくすく育ち、収量も、食味もよくなる。

つまり、まとめると稲も草も正直なので、

自然に草が多くなり、稲が育ちにくい条件を作るように育てるか、

自然の力を発揮できるように、稲の生育を促進できるように応援できる土づくりと水管理ができると、草取り時間が少なく、収量も上がりやすい。

それはずべて、1年間自分の田んぼの野良仕事の結果なので、ボタンの掛け間違えをしないように、ポイントを押さえながら、積み上げていくと年々栽培しやすくなりやすいということかもしれない。

4/6(水)よろ2016年内容充実で、『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

自然菜園スクール2016(旧Azumino自給農スクール)

コースは、安曇野インターから車で30分の長野県安曇野市三郷にある自然菜園各コース(安曇野校)と、

更埴インターから30分の長野県長野市信更町にある自然菜園見学コース、自然育苗タネ採りコース、自然稲作の勉強会で会場が異なります。

Ⅰ.~育苗を学びたい~

■自然育苗タネ採りコース(長野校) ※残り若干名

自家採種した種子で育てる自然苗を学びたい方にお奨め

Ⅱ.~3つから選べる自然菜園コース~

新設コース

■自然菜園/入門コース(安曇野校) ※不耕起区残り若干名

半日のワークで、タネまき~収穫まで、20種類の野菜を一通り1年を通じて基本から学べます。

子育て中やお仕事でお忙しい方でも学ぶことができます。

■自然菜園・実践コース(安曇野校)

1日のワークで、少量多品目の無農薬野菜の自給の基礎から応用まで学びたい方。

30種類以上の野菜や雑穀などを体験学習し、総合的に自給農園のつくり方を学びます。

不耕起と耕起の菜園区画を選べます。

■自然菜園見学コース(長野校)

実際の自然菜園の田畑を見学し、講座と質疑応答で見聞を深めたい方。

自分の田畑があり、忙しい方や見学希望者にお奨め。

Ⅲ.~無農薬のお米作りを学びたい~

■自然稲作の勉強会(長野校)

お米を無農薬で自給したい方、実際に育てている方にお奨め

各種菜園教室の募集は始まっております。1次募集〆切が2月末です。

各コース共、定員があり、先着順になっておりますので、お早めにお申し込みください。

お申し込みお問い合わせはホームページからお願いいたします。

。

。今日もいい天気で、暖かい春の陽気です。

天気がいいので、苗の種まきや明日雨なので、薪などを移動してしまいたいと思いつつ、PCでのメールご返信や菜園のお申し込みの事務手続きなど事務をやっております。

実は昨日、急きょ時間の合間を縫って(公財)自然農法国際研究開発センター(以下自然農法センターに有機稲作の勉強会に行ってきました。

自然農法センターの水稲チームの三木さんが講師で、主催は長野県有機農業研究会南信支部の企画「水稲有機栽培の技術的課題と成功へのポイント」でした。

三木さんは、私の稲の師匠の一人で、今回の新著でもお世話になった方で、稲を愛する研究者です。

今回は、2時間、写真の表題内容で、

実際の研究圃場の写真や

化学的実践データーに基づき、びっちり無農薬の稲作について、基本からポイントを整理して教えてくださいました。

私も教える立場なので、もっとわかりやすく教えられないか、理解が深くなるように、集中して講義を受けさせていただきました。

3/10発売の新著にも無農薬の稲作についてかなり入門的なことを書かせていただいたのですが、

実は自給目的の無農薬の稲作については、良書が少なく、地域とのつながりが密接な田んぼで、1人(家族)で無農薬の稲作を行うのは、かなり手探りしながら失敗を重ねて、草取りに苦労したりはじめにくいものがあります。

そのため、今回の新著では、本当に基本的なことや1年の流れがわかるようにご紹介させていただいたのですが、

今回の三木さんの講座で、改めて紹介したい内容やポイントがあったので、以下ご紹介させていただければと思います。

実は、無農薬の稲作一筋で食べていくには、1町分(10000㎡)以上の田んぼとそれに伴う機械が一式ないと生計が立てにくいことから、専門書はあったも、自給用の良書はなかなか出版したい出版会社がないのが実情です。

※一般的に慣行の農薬・化学肥料の稲作は、米価が有機に比べて安いので、それ以上の面積が必要なので、より技術と機械化が必要です。

2時間の集中講義の所感をまとめ、しかも私なりの自給用の無農薬稲作で役立つポイントをまとめると

※三木さんの講義は、実験と科学データーの裏付けがあり、以下にまとめた内容と同じものでなく、私の所感をまとめたものと思ってください。

◆無農薬(無農薬・無化学・無除草剤)稲作では、自然の力を最大限に稲が使い育つことで、稲をしっかり育てることで草を抑え、病虫害にも負けないことが基本。

そのためには、

◆稲が育ちやすく、草が発芽しにくいように、稲刈り後、ワラなど有機物を春までに分解させてるようにしっかりした土づくりが基本になる。

◆春までに50%以上のワラが分解されていない場合は、温かくなるに従って湧くガス・有機酸などにより稲の生育が悪くなり、しかもコナギなど草が台頭しやすく、草負け状態になりやすい。

そのためには、

◆稲刈り後、あったかいうちに、ワラが分解しやすいように、乾燥させて秋起こしし、春まで田んぼを乾かして、春起こしもし、しっかり田植えまでにワラが分解している状態にする。

◆その上、特に長野のように寒冷地の場合、早期の田植えは初期生育が悪く、ワラの分解するまえに田植えしがちなので、むやみに早植えせず、その地域の中生品種に合った遅植えが効果的。

入水までは土による地力づくり(土づくり)だが、入水~稲刈りまでは、水管理によって生育や草をコントロールできるので、

◆稲は8℃以下の水は生育を悪化させるので、初期は水の温度が保温効果になるようにする。

◆出補時は、17℃以下になると冷害になるので、水の深さで保守したり、暑い過ぎる場合はかけ流しなどで水温で調整する。

稲と草の関係は深く、草が育てばその分、稲が抑えられるので、

◆稲の生育にプラス、草にマイナスになるように、栽培している間もしていない田んぼでも野良仕事が大切。

苗半作というように、

◆植える時期に合ったデンプンをしっかり貯めた、活着のしやすい良苗を育てることが大切。

そのためには、

◆育苗土の質が大切で、去年の内から、前もって発酵を終えた有機物が土化した完熟熟成の培養土を自作するか、

◆そうでない場合は、直前の未熟有機物は、かえって根の障害や病気をもたらすので、良質な無肥料培土、クン炭を1:1で混ぜた培土にし、プール育苗などで有機液肥で追肥型にするなど、育苗土の問題をクリアーする。

いい苗にするためには、

◆温湯消毒や食酢の種子消毒の手順と温度と時間を守る。そうでないとかえって発芽を悪くする。

◆まだ寒い時期に育苗なので、被覆資材も用途により、効果が全く違うので、稲の初期の低温障害を避けるように工夫する。

◆草に負けない苗になるように、自立力の強いデンプンを蓄えた若苗を、田植えまでに準備する。

除草剤を用いない、無農薬稲作において、決定的な雑草対策はなく、同じ方法を用い得ても効果が高い田んぼとそうでない田んぼになる傾向があるので、

◆田植えするまでに、稲ワラなど有機物をしっかり分解することに加え、

◆効果的な除草方法をデメリットを知った上で、タイミング良く組み合わせることで、効果的に草を抑制でき、

◆稲がしっかり育った田んぼでは、自然と草が抑えられるので、稲が育つことが一番の抑草技術ともいえる。

当たり前に思えるかもしれないが、自分の田んぼの状態を知った上で、地域風土にあった

◆若い元気な大苗を適期に、適切な密度で植え、

◆稲の生育の合わせた水の調整で、草を抑え、稲を育て

◆適切な稲刈りをし、翌年の田植えまでに、ワラなど有機物を分解し、土づくりをしておき、草が生えにくい状態を作っておくと、

無農薬で、草取りの労力が最小限で、稲がすくすく育ち、収量も、食味もよくなる。

つまり、まとめると稲も草も正直なので、

自然に草が多くなり、稲が育ちにくい条件を作るように育てるか、

自然の力を発揮できるように、稲の生育を促進できるように応援できる土づくりと水管理ができると、草取り時間が少なく、収量も上がりやすい。

それはずべて、1年間自分の田んぼの野良仕事の結果なので、ボタンの掛け間違えをしないように、ポイントを押さえながら、積み上げていくと年々栽培しやすくなりやすいということかもしれない。

4/6(水)よろ2016年内容充実で、『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

自然菜園スクール2016(旧Azumino自給農スクール)

コースは、安曇野インターから車で30分の長野県安曇野市三郷にある自然菜園各コース(安曇野校)と、

更埴インターから30分の長野県長野市信更町にある自然菜園見学コース、自然育苗タネ採りコース、自然稲作の勉強会で会場が異なります。

Ⅰ.~育苗を学びたい~

■自然育苗タネ採りコース(長野校) ※残り若干名

自家採種した種子で育てる自然苗を学びたい方にお奨め

Ⅱ.~3つから選べる自然菜園コース~

新設コース

■自然菜園/入門コース(安曇野校) ※不耕起区残り若干名

半日のワークで、タネまき~収穫まで、20種類の野菜を一通り1年を通じて基本から学べます。

子育て中やお仕事でお忙しい方でも学ぶことができます。

■自然菜園・実践コース(安曇野校)

1日のワークで、少量多品目の無農薬野菜の自給の基礎から応用まで学びたい方。

30種類以上の野菜や雑穀などを体験学習し、総合的に自給農園のつくり方を学びます。

不耕起と耕起の菜園区画を選べます。

■自然菜園見学コース(長野校)

実際の自然菜園の田畑を見学し、講座と質疑応答で見聞を深めたい方。

自分の田畑があり、忙しい方や見学希望者にお奨め。

Ⅲ.~無農薬のお米作りを学びたい~

■自然稲作の勉強会(長野校)

お米を無農薬で自給したい方、実際に育てている方にお奨め

各種菜園教室の募集は始まっております。1次募集〆切が2月末です。

各コース共、定員があり、先着順になっておりますので、お早めにお申し込みください。

お申し込みお問い合わせはホームページからお願いいたします。

よろしくお願いいたしますm(__)m

今回、ジャガイモについて質問したい事があるのですが、過去のジャガイモに関する記事へコメントさせていただけば良ろしいですか?それとも、内容とは関係無く、最新の記事にコメントさせていただいても構わないのでしょうか?

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします!

早速質問なんですが、

荒地の開墾にエゴマやソバを播くとありましたが、

やはり種を蒔く前にテコ入れをした方がいいのでしょうか。

それとも耕すことなくいきなり種蒔いて草マルチで発芽させることは可能でしょうか?

宜しくお願いします

そうですね。

過去のブログないについてのご質問はその記事のコメント欄で、

そうでなければ、コメント欄ならいつでもどうぞ。

そうですね。ケースバイケースです。

エゴマやソバは、元々荒れ地向きなので、農文協さんなどの拙著的には、ステージ1~2で無肥料で育てることができます。

というのも荒れ地出身で、根が根性があります。ある程度大きく育った後、根からアレロパシー(他感物質)を出し、草を抑制できるからです。

もし、荒れ地の場合、ススキやクズのように、根でも巨大な多年草が生えている場合は、ある程度大きく育つ前に、草に負けてしまう場合がありますので、

一番いいのは、焼畑をして、その後、蕎麦やエゴマを播く方法が、伝統的にも、栽培的にも適しているのですが、火事や消防法があるので、難しいと思います。

ソバもエゴマも、霜に弱いので、以下の方法を組み合わせるとよりよいでしょう。

①初年度春開始の場合、

春先にまだ宿根草類(多年草)が動き出す前に、地上部を刈り取り、根を取り除きます。

その方法は、一般的では、草払い機で刈り取り、燃やした後、トラクターなどで耕し、根っこを熊手などで集めて、米ぬかを混ぜて山にしておき、土にします。

1)全面ばらまきの場合、

4月中にエンバクを播き、エンバクが穂が出る前の5月中下旬に、日中エンバクの葉が乾いているときに、エンバクの上から適量のソバかゴマを播き、すぐに、エンバクをすべて刈って敷きます。

その後、1週間くらいで、エンバクの刈り草の中から発芽してくるので、ソバはそのまま、エゴマは間引いて育てます。

②条播きにする場合は、

5月までに、何回かトラクターなどで耕し、その都度根をとりだしておき、

5月中下旬に、30~50㎝条間をあけて条蒔き

し、タネを播いた後に、クン炭をパラパラ播いてから被覆、鎮圧しておきます。

①は、荒れ地の草を抑えるのがむいております。①よりも②の方が収穫が多く、さらに収量をあげたい場合は、本葉がでたら土寄せをしてあげるとより効果的です。

エゴマ、ソバはアレロパシーが強いので、耕作放棄地の開墾にうってつけですが、草も抑える力は、収穫後も健在なので、数年荒れ地の草が生えなくなってその後、秋に収穫後、ムギ、翌年ダイズを育てると、やさい畑になります。

そうですね。

カボチャですと間に合わず、再度タマネギができなくなりますので、

キュウリがお奨めです。地映えタイプがいいかもしれません。

タマネギが良く育った場合、その際は、クラツキなどせず、無肥料で、スタートし、草マルチをしっかりして、実をつけてから様子を見ながら米ぬかを補います。

はじめまして、大阪の藤田です。

今年から田んぼを借りて米作りを始めます。

それも無農薬の自然栽培で育てたいと思っています。

ネットや書籍等で育て方は出てくるのですが、種籾の入手方法が分からず困っています。

もし分かることがあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

そうですね。種籾の入手は、以外と難しいものです。

1)地域の無農薬栽培の生産者から、モミ米として売ってもらう

2)地元の農協で、予約して地域の推奨品種を購入する。もしくは、苗を購入して、自家採種する

3)ネットで注文する

例えば、「のうけん 種籾」と検索したり、

※直接アドレス入れると、コメント投稿できないので

かわったところで、 古代米 http://www.seedrice.net/index.html

有色米は地域で禁止されていることが多いので、周囲の田んぼの方や農協にご確認してから育てることが大切です。