本日、 。

。

最高気温31℃と異常な暑さ。

お恥ずかしい限りですが、ここ数日、取材、育苗、田植えの合間の野良仕事となり、過労で寝込むという養生しておりました。

1人で、菜園教室、育苗、連載の取材などをこなすのは、さすがにアラフォーの心身には応えたようで、もう少し生活にゆとりと充実をもたらしたいです。

その一つの工夫として、育苗もほぼ終わり連日朝5~20時というハードワークを改めて、6月に入って日中暑いこともあり、朝夕のみの野良仕事で、日中室内でデスクワークをしながらリハビリ(養生)しております。

育苗期間中は、毎年1000ポットを超える苗の水やりだけで、3~6時間は1日かかりますので、その期間は取材をお断りしておりましたが、

今年大変だったことの一つに、育苗期間に取材が重なったことと、育苗そのものを取材するというハードワークがありました。

無農薬・無化学肥料の自然育苗は、課題でした。

ここ10年位どうしたら、家庭菜園でも、良い苗が育てられるようになるのか、試行錯誤してきました。

農業の世界には「苗半作」という言葉があり、苗がうまくいけば、栽培の半分は成功したものといえます。

実際に、育苗がうまくいくと、植えてからも育ちが良く、実つきもよくなりますが、

逆に、育苗に失敗すると、よほど良い畑でない限り、生育不全もしくは、収量が落ちてしまい、自家採種どころではなくなります。

今回、取材にからませて、いつか面白い比較実験を行いました。

その一つが、

育苗ポットの比較実験です。

右は、通常市販されている苗でおなじみの3寸ポット(9cm)です。

左は、一回り大きい3.5寸ポット(10.5cm)です。

その差は、たった直径でいうと1.5cmだけです。

品種は、真黒早生ナスを同じ育苗方法で、65日間育苗したものです。

最初の写真だけでは分かりにくいのですが、違いが、横に倒すと分かりやすくなります。

ポットを除くとこんな感じに根を張っております。

3.5寸ポットのアップです。

3寸ポットのアップです。

根を洗ってみると、その根の長さや分布に違いが出ました。

実際には、さらに良く洗って、根を広げてみた写真です。

土の量 総量 土の重さ 植物体の重さ 地上部の重さ 地下部の重さ 地上部/地下部

3寸 300cc 312g 277g 35g 14g 21g 0.67

3.5寸 650cc 462g 418g 44g 16g 28g 0.57

この結果から、ポットサイズを一回り大きくするだけで、土の量は、300ccから650ccと倍近くなり、土の重さは生育後で141g重くなりますが、

それだけで、苗そのもののは、1.25倍大きく育ち、根は、地上部(茎葉)に比べて10%増えていました。

つまり、ポットを1.5cm大きな3.5寸にしただけで、根がより育つ大きな苗が育つようになったといえます。

家庭菜園で、夏野菜の育苗する際に、ポットを3.5寸にすると土はたくさんいりますが、

養分や水分のキープが簡単になり、育てやすい上に、結果的により根張りの良い苗が育つという結果です。

ちなみに、

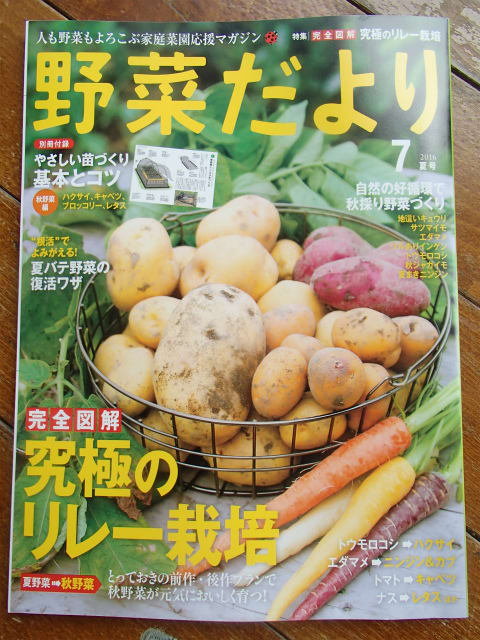

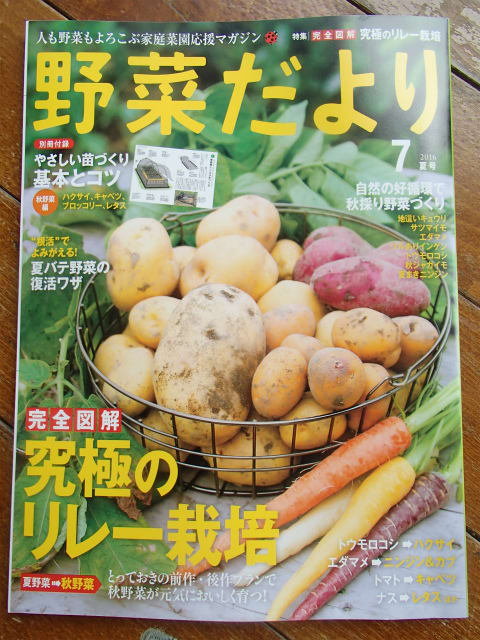

今月の最新の「野菜だより」(学研)では、1㎡の自然菜園の連載とは別に、

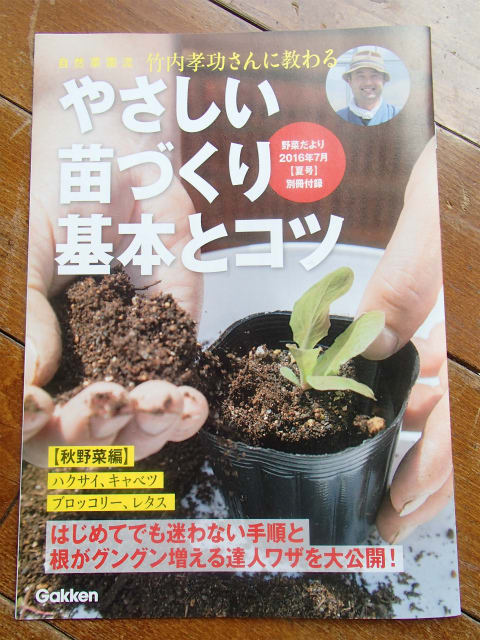

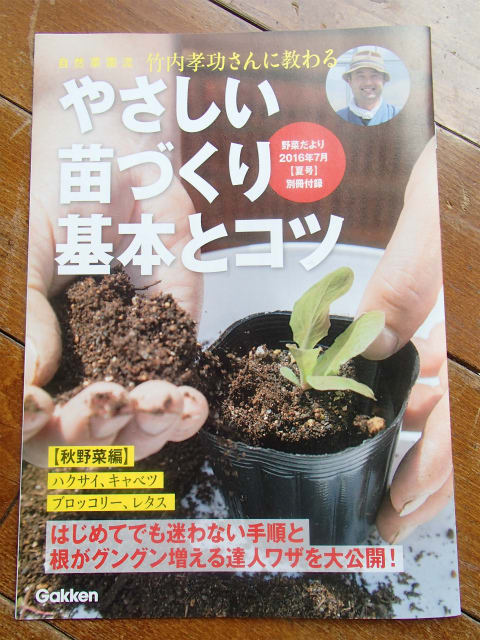

おまけの小冊子が、自然菜園の育苗特集になりました。

秋の育苗特集ということで、黒寒冷紗のトンネルの仕方や

育苗土のブレンドなど、基本

水やりの仕方など、

育苗の取材をしていただ際に、結果的に別冊の付録扱いになり恐縮しておりますが、自然育苗の基本になる育苗の基本が上手にまとまっているので、参考にしてみてください。

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

。

。最高気温31℃と異常な暑さ。

お恥ずかしい限りですが、ここ数日、取材、育苗、田植えの合間の野良仕事となり、過労で寝込むという養生しておりました。

1人で、菜園教室、育苗、連載の取材などをこなすのは、さすがにアラフォーの心身には応えたようで、もう少し生活にゆとりと充実をもたらしたいです。

その一つの工夫として、育苗もほぼ終わり連日朝5~20時というハードワークを改めて、6月に入って日中暑いこともあり、朝夕のみの野良仕事で、日中室内でデスクワークをしながらリハビリ(養生)しております。

育苗期間中は、毎年1000ポットを超える苗の水やりだけで、3~6時間は1日かかりますので、その期間は取材をお断りしておりましたが、

今年大変だったことの一つに、育苗期間に取材が重なったことと、育苗そのものを取材するというハードワークがありました。

無農薬・無化学肥料の自然育苗は、課題でした。

ここ10年位どうしたら、家庭菜園でも、良い苗が育てられるようになるのか、試行錯誤してきました。

農業の世界には「苗半作」という言葉があり、苗がうまくいけば、栽培の半分は成功したものといえます。

実際に、育苗がうまくいくと、植えてからも育ちが良く、実つきもよくなりますが、

逆に、育苗に失敗すると、よほど良い畑でない限り、生育不全もしくは、収量が落ちてしまい、自家採種どころではなくなります。

今回、取材にからませて、いつか面白い比較実験を行いました。

その一つが、

育苗ポットの比較実験です。

右は、通常市販されている苗でおなじみの3寸ポット(9cm)です。

左は、一回り大きい3.5寸ポット(10.5cm)です。

その差は、たった直径でいうと1.5cmだけです。

品種は、真黒早生ナスを同じ育苗方法で、65日間育苗したものです。

最初の写真だけでは分かりにくいのですが、違いが、横に倒すと分かりやすくなります。

ポットを除くとこんな感じに根を張っております。

3.5寸ポットのアップです。

3寸ポットのアップです。

根を洗ってみると、その根の長さや分布に違いが出ました。

実際には、さらに良く洗って、根を広げてみた写真です。

土の量 総量 土の重さ 植物体の重さ 地上部の重さ 地下部の重さ 地上部/地下部

3寸 300cc 312g 277g 35g 14g 21g 0.67

3.5寸 650cc 462g 418g 44g 16g 28g 0.57

この結果から、ポットサイズを一回り大きくするだけで、土の量は、300ccから650ccと倍近くなり、土の重さは生育後で141g重くなりますが、

それだけで、苗そのもののは、1.25倍大きく育ち、根は、地上部(茎葉)に比べて10%増えていました。

つまり、ポットを1.5cm大きな3.5寸にしただけで、根がより育つ大きな苗が育つようになったといえます。

家庭菜園で、夏野菜の育苗する際に、ポットを3.5寸にすると土はたくさんいりますが、

養分や水分のキープが簡単になり、育てやすい上に、結果的により根張りの良い苗が育つという結果です。

ちなみに、

今月の最新の「野菜だより」(学研)では、1㎡の自然菜園の連載とは別に、

おまけの小冊子が、自然菜園の育苗特集になりました。

秋の育苗特集ということで、黒寒冷紗のトンネルの仕方や

育苗土のブレンドなど、基本

水やりの仕方など、

育苗の取材をしていただ際に、結果的に別冊の付録扱いになり恐縮しておりますが、自然育苗の基本になる育苗の基本が上手にまとまっているので、参考にしてみてください。

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

播種のあと、その上から分厚く草マルチをしても草をかき分け芽吹くものか心配ではあります。一部、黒ゴマや枝豆は草を押しのけ芽吹いているのは確認出来てますが!?それと、苗と草が接触する程の近さでは伝って虫食いになりそうな気がします。一部、虫食いがあります。もう少し、詳細な草マルチのやり方を教えて欲しいと思っております。<(_ _)>

facebookからこちらにご質問していただきありがとうございます。

草マルチ、草をマルチング(敷き詰め)は、なかなか難しいご質問です。

なぜなら、草マルチは臨機応変、野菜にとって一番自然になるように行うからです。

一般的に、草マルチすると、「雑草予防効果」「地温を一定にする」「水分蒸発を抑え乾燥を防ぐ目的」「降雨による泥の跳ね返りを防ぐなどの効果がりますが、

逆効果として、敷きつめすぎるとネズミやモグラの害が出たり、ナメクジやコオロギなどの食害に合いやすく、また地温が上がらないなどもします。

そこで、まず基本としては、畝に生えてきた野菜の周辺の草は、刈って敷くがあり、この時の草の量は、その畑に一番あった量と質なので問題はないのですが、

周囲の緑肥作物や畦などの草を加算する場合は、注意が必要です。

つまり、外部からの持ち込みの場合、野菜の状態や野菜の特性に適ってないと、先に書いたように草マルチを敷きすぎての害が出やすいからです。

その上で、例えば以下の点に注意しながら、野菜に合わせて、季節に合わせて、草マルチを工夫しながら行っております。

1)寒冷地なので、種まきの際に、生えていた草であっても、あまり草をかけない。

⇒特に春と秋に地温が上がらない。秋はコオロギの食害が出やすいから。

2)元田んぼの粘土が強い菜園では、種まき後あまり草をかけない。

⇒ナメクジの食害がでやすいので、そのかわり乾燥にも弱いので、お米のもみ殻でマルチする場合も多い。

3)寒冷地なので、夏野菜(キュウリ・西洋カボチャは除く)の株元は、定植時に草マルチを空けるようにする。

⇒地温をあげ、乾燥させ、根が深く張るようにしたいから。

4)3)の続きですが、梅雨が終わったら、株元までしっかり草マルチする。

5)元田んぼで粘土質が強い場合は、梅雨の時期に畦草などを利用して、キュウリ、ナス、トマト、ピーマンの準備に厚めに草マルチを兼ねていく

⇒野菜の根の欲求に合わせて、乾燥を嫌うものは早い時点から、湿度の変化を嫌うトマトにも天候に合わせて草マルチをするなど工夫する。

など、わかりやすいものであれば、以上のような工夫をしております。

自然菜園に見学に来られた方の感想では、「思った以上に草マルチしてある。」、「季節によって草マルチが違う。」「草マルチしない場所もある」といった感じです。

ちょっとしたことですが、野菜や草や虫などの生き物にとっては、そのちょっとの差が大きいものです。

一言でいえば、「野菜がどうしてほしいのか聴きながら草マルチしてください」という他ございませんが、参考にしてみてください。

気になった点としたら、その後のナスいかがですか?「鉢下に、ニラそしてエダマメ」とありましたが、エダマメは株間がいいと思います。

ナスはインド原産の野菜で温度管理と、育苗に60~70日かかることもあり、腕の見せ所ですね。

また何かございましたら、より具体的にご質問ください。

そうでしたか。

草マルチに関しては、ご質問の答えになっていたでしょうか?

今日から早速、自分なりに、野菜の状態、土の状況を観察しながら草マルチをしてみたいと思ってます。

ここには、写真は貼り付けられないのですね。?小さな茄子の様子を貼り付けようと思いましたが・・・

そうでしたか。工夫してみてください。

写真は貼り付けることできませんが、

ブログやホームページなどのアドレスをリンクを張ることは可能です。

お写真を載せたサイトがあれば、リンク先をコピーペーストして投稿してみてください。

よろしくお願いいたします。

質問なのですが 数少ない育苗経験のうちで、ウリ類やナスなどに比べて、いつもピーマン類の苗の根の育ちがおそいのですが(ピーマンの本葉が4、5枚もしくはそれ以上になっても 10.5センチポットだと根が全然張ってない状態です)、これは正常、というか気にしなくて良い状態でしょうか? それとも好ましくない苗の状態でしょうか?

そうですか、こちらこそ読んでいただきありがとうございます。

ピーマンは、ナスとトマトといった他のナス科よりも元々根の張り方が遅く、浅い傾向はあります。

ウリ類は、20~25日で定植できるまでになりますが、

トマトは45日前後

ナスは60日前後

ピーマンは、75日前後と5.5枚になるまでにかかります。

そこで、仮説としては

1)ピーマンの蒔く時期が遅い(ナスの1週間前)

2)ナスは夜間、低温があって根が発達するが、ピーマンは昼夜の寒暖差が少ない方が良く育つので、夜間温度が足りない。もしくは、日中の温度が高すぎる。

3)1)2)両方+水管理が悪い。

ピーマンは、元々根の発達が悪いので、水が多すぎると根の発達が悪く、葉が茂ります。

水が少なすぎると、葉も根も発達しません。

3)であれば、育苗環境の温度と水分が安定しておらず、短期間で育つウリ類や寒暖差(激しい環境変化)につよいナスはよく育っているのかもしれません。

ピーマンの根が良く育つように育苗できたら、いろいろな意味で育苗環境、水分調整がよくなったことになりますので、あと一歩といった感じだと思います。

他の野菜の根張りも良くなると思うので、工夫してみてください。

ピーマン苗の出来が苗管理の指標ともいえるのですね。

仮説3のご説明に心当たりあります

水管理は特に繊細にはやっていなかったと思います。ビニールハウス冷床ですので温度も乱高下でしたが それでもウリ科、ナスなどがぼちぼちという感じでしたので、まあいいかという具合に、なまけ管理だったやもしれません。 ご著書やこのブログ内でご紹介されている事を踏まえて育苗の改善にトライしてみたいと思います。

ありがとうございました。

本年もよろしくお願い致します。

他の人のやり取りに割り込みで失礼いたします。

太陽にまみれてさんとのやり取りの中での質問です。

1月15日の竹内さんの回答に

-----------------

そこで、仮説としては

1)ピーマンの蒔く時期が遅い(ナスの1週間前)

-----------------

()にあるナスの1週間前は、ナスの1週間前に

ピーマンを蒔くのが良いとのことでしょうか?

そうだとすると、定植までの日数は、

ナスは60日でピーマンは75日で定植だと

ピーマンの定植はナスの定植の8日後ぐらいが

良いのでしょうか。

ちょっと疑問に思ってしまいました。

宜しくお願い致します。