本日、 のち

のち の予報。

の予報。

風邪で昼間まで寝ていたせいか、まだ眠くならず、余ったPC仕事も終わったので、怒涛の秋起こしその3です。

前回のブログでご紹介したように、ホンダのこまめ初号機は、ご臨終のため、その使える部品(アタッチメント)を除いて整理、掃除しました。

正規代理店では入荷が1週間はかかるとのことで、田んぼと天気が待てないこともあり、ネットで注文しました。

※現在、自給稲作用して、小さな田んぼで乗用トラクターを持っていなくても、田んぼができるように、ホンダこまめに、田んぼの代かき用のアタッチメント(かご車、レーキ)をつけて

研究中なので、自腹を切っての購入でした。(今回は初号機の遺産のローターがあったので、F220K1 JAT 爪なし仕様ローター別売りを購入)

それがなんと、さすがというか今のご時世というか、ネットで注文してから3日以内に新車の30年ぶりに新しくなったこまめF220が無事昨日届きました。

初号機から36年のロングセラーで、私が譲ってもらってから9年は快調で、ホンダの良いところは、エンジンがかかりやすいところでした。

今回の15年ぶりのモデルチェンジで、「新型こまめ F220は、Hondaならではの低重心でシンプルなレイアウトを実現する車軸ローター式※1構造と高い作業性はそのままに、Honda汎用エンジン「GXV57T」の樹脂カバーを一新するなど、より親しみやすいデザインとするとともに操作性を向上しています。また、長期保管をする際に工具なしで燃料を抜くことができる手動式の「キャブドレンノブ」を採用するなど、メンテナンス性も向上しています。」そうです。

とにかくはじめての新車の耕運機の購入でドキドキです。

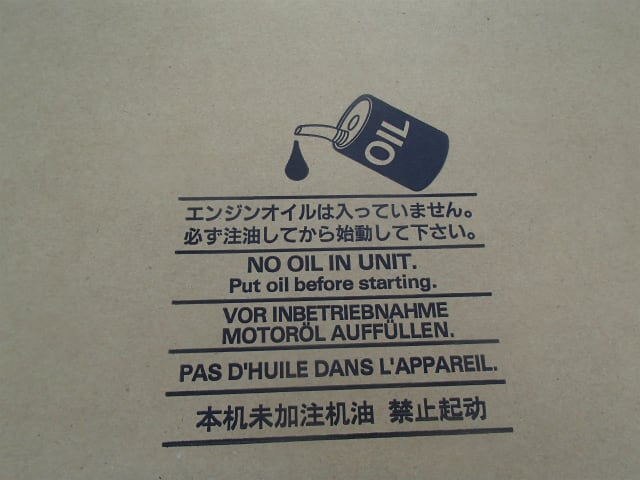

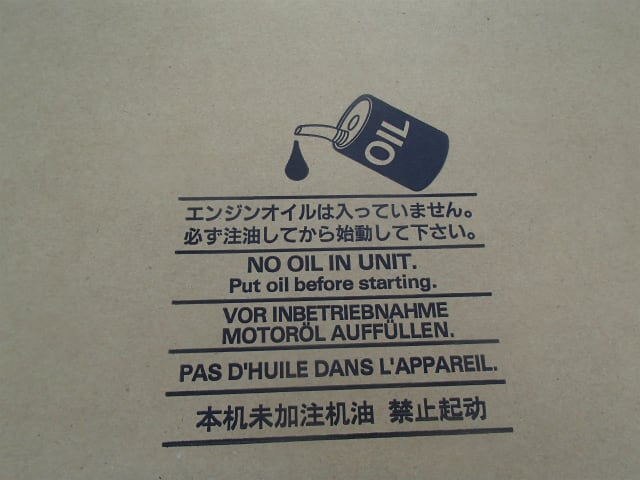

と箱に書いてあったので、

わざわざホームセンターで該当するエンジンオイルを購入したのに、

電話で確認したところ実際は、ネットの販売店で「オイル充填組立て始動確認済み」だったそうで、ショックでした。

せっかくだったので、最低限の量しか入っていなかったので、買ったエンジンオイルを足してみました。

ネット販売のおまけは、ホンダの耕運機のDVDと3ℓガソリン缶でした。ネットは価格が安く、便利&高いサービスの三拍子ですね。

遺品のローターDXと鋤き耕用に以前から使っている土寄せ機の羽なしを装着。

36年前の初号機に持つけることができた同じアタッチメントがつけれるのはありがたい限りです。

満を持して田んぼの秋起こしです。

さすがホンダ、新車はとても軽く一発でエンジンがかかり、試運転前に、2~3分そのまま暖機運転。寒冷地や始運転時に大切な一手間。

試運転で、田んぼの畦際を1周してみましたが、以前より軽く音も静かなような気がします。

株と株の合間の条間を鋤き耕で、どんどん耕します。

ローターはあるのですが、田んぼが乾いていたり、粘土の比重が重いと、全然歯が経ちません。

そこで、いろいろやった結果が、昔に帰る、馬や牛の鋤き耕しでした。

今回は、馬でも牛でもなく、ホンダのこめま(2.4馬力)ですが。

この方法は、土を練らずに、鋤きが土を反転させながら削っていく感じなので、粘土が強くても、そうでなくても田んぼの土を冬の間乾かすのに最適な耕し方ができます。

微調整もすんで、どんどん耕していきます。

左が、鋤き耕の後、右がまだそのままの場所。

ホンダこまめに限らず、手押しの管理機は、慣れないとなかなか重労働です。

じゃじゃ馬みたいなところがあるので、無理やり耕そうとか、コントロールしようとかすると、かなり身体にくると思います。

コツは、最低限のサポートで、管理機が一定の深さ速さに走れるように、サポートする程度だとあまり疲れません。

途中休みながら30分位本田を鋤き耕が終了。

今朝の雨でぬかるむ前に秋起こしができました。

もし来週も温かく、田んぼの土の状態や地温が安定していれば、もう一度秋起こしするかもしれません。

というのは、今回投入した生の切りワラが今回の秋起こしで、いまいち土の混ざっていないような感じがするからです。様子を見て決めようと思います。

秋起こしの基本は、

①地温が18℃以内になる前に行うこと。

②田んぼの水分を考慮して、耕すこと。

③ワラや切り株などが地面に浅く混ざり、春までに分解できる環境にすること。

です。

その後暗くなったので写真は残っていませんが、苗代予定地もワラをどかしてから鋤き耕しした後、平らに耕し、

ワラを戻しておきました。

前回のブログでもご紹介したように、取りあえずワラで養生し、晴天が続いた来週中に、苗代を仕上げていきたいと思います。

ワラをかけておくことで、微生物や菌類などが安定しますし、雨や乾燥からも土を保湿・保全してくれます。

特に苗代は、来年の苗質を決める要なので、絶対に手を抜かず、チャンスを待っていい苗代を仕上げたいと思います。

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

来月は11/2(水)は、18:30~長野市城山公民館で自然菜園講座です。

・野菜の収穫・越冬保存のポイント/菜の花、野沢菜、ニンジン、ゴボウなど

・冬の土づくり/畑の片づけ方、土壌分析、有機物の種類と使い方、冬の米ぬか

利用法

・越冬野菜の越冬のコツ/保温材の使い方、モミガラ、ハコベ、ワラなど

のち

のち の予報。

の予報。風邪で昼間まで寝ていたせいか、まだ眠くならず、余ったPC仕事も終わったので、怒涛の秋起こしその3です。

前回のブログでご紹介したように、ホンダのこまめ初号機は、ご臨終のため、その使える部品(アタッチメント)を除いて整理、掃除しました。

正規代理店では入荷が1週間はかかるとのことで、田んぼと天気が待てないこともあり、ネットで注文しました。

※現在、自給稲作用して、小さな田んぼで乗用トラクターを持っていなくても、田んぼができるように、ホンダこまめに、田んぼの代かき用のアタッチメント(かご車、レーキ)をつけて

研究中なので、自腹を切っての購入でした。(今回は初号機の遺産のローターがあったので、F220K1 JAT 爪なし仕様ローター別売りを購入)

それがなんと、さすがというか今のご時世というか、ネットで注文してから3日以内に新車の30年ぶりに新しくなったこまめF220が無事昨日届きました。

初号機から36年のロングセラーで、私が譲ってもらってから9年は快調で、ホンダの良いところは、エンジンがかかりやすいところでした。

今回の15年ぶりのモデルチェンジで、「新型こまめ F220は、Hondaならではの低重心でシンプルなレイアウトを実現する車軸ローター式※1構造と高い作業性はそのままに、Honda汎用エンジン「GXV57T」の樹脂カバーを一新するなど、より親しみやすいデザインとするとともに操作性を向上しています。また、長期保管をする際に工具なしで燃料を抜くことができる手動式の「キャブドレンノブ」を採用するなど、メンテナンス性も向上しています。」そうです。

とにかくはじめての新車の耕運機の購入でドキドキです。

と箱に書いてあったので、

わざわざホームセンターで該当するエンジンオイルを購入したのに、

電話で確認したところ実際は、ネットの販売店で「オイル充填組立て始動確認済み」だったそうで、ショックでした。

せっかくだったので、最低限の量しか入っていなかったので、買ったエンジンオイルを足してみました。

ネット販売のおまけは、ホンダの耕運機のDVDと3ℓガソリン缶でした。ネットは価格が安く、便利&高いサービスの三拍子ですね。

遺品のローターDXと鋤き耕用に以前から使っている土寄せ機の羽なしを装着。

36年前の初号機に持つけることができた同じアタッチメントがつけれるのはありがたい限りです。

満を持して田んぼの秋起こしです。

さすがホンダ、新車はとても軽く一発でエンジンがかかり、試運転前に、2~3分そのまま暖機運転。寒冷地や始運転時に大切な一手間。

試運転で、田んぼの畦際を1周してみましたが、以前より軽く音も静かなような気がします。

株と株の合間の条間を鋤き耕で、どんどん耕します。

ローターはあるのですが、田んぼが乾いていたり、粘土の比重が重いと、全然歯が経ちません。

そこで、いろいろやった結果が、昔に帰る、馬や牛の鋤き耕しでした。

今回は、馬でも牛でもなく、ホンダのこめま(2.4馬力)ですが。

この方法は、土を練らずに、鋤きが土を反転させながら削っていく感じなので、粘土が強くても、そうでなくても田んぼの土を冬の間乾かすのに最適な耕し方ができます。

微調整もすんで、どんどん耕していきます。

左が、鋤き耕の後、右がまだそのままの場所。

ホンダこまめに限らず、手押しの管理機は、慣れないとなかなか重労働です。

じゃじゃ馬みたいなところがあるので、無理やり耕そうとか、コントロールしようとかすると、かなり身体にくると思います。

コツは、最低限のサポートで、管理機が一定の深さ速さに走れるように、サポートする程度だとあまり疲れません。

途中休みながら30分位本田を鋤き耕が終了。

今朝の雨でぬかるむ前に秋起こしができました。

もし来週も温かく、田んぼの土の状態や地温が安定していれば、もう一度秋起こしするかもしれません。

というのは、今回投入した生の切りワラが今回の秋起こしで、いまいち土の混ざっていないような感じがするからです。様子を見て決めようと思います。

秋起こしの基本は、

①地温が18℃以内になる前に行うこと。

②田んぼの水分を考慮して、耕すこと。

③ワラや切り株などが地面に浅く混ざり、春までに分解できる環境にすること。

です。

その後暗くなったので写真は残っていませんが、苗代予定地もワラをどかしてから鋤き耕しした後、平らに耕し、

ワラを戻しておきました。

前回のブログでもご紹介したように、取りあえずワラで養生し、晴天が続いた来週中に、苗代を仕上げていきたいと思います。

ワラをかけておくことで、微生物や菌類などが安定しますし、雨や乾燥からも土を保湿・保全してくれます。

特に苗代は、来年の苗質を決める要なので、絶対に手を抜かず、チャンスを待っていい苗代を仕上げたいと思います。

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

来月は11/2(水)は、18:30~長野市城山公民館で自然菜園講座です。

・野菜の収穫・越冬保存のポイント/菜の花、野沢菜、ニンジン、ゴボウなど

・冬の土づくり/畑の片づけ方、土壌分析、有機物の種類と使い方、冬の米ぬか

利用法

・越冬野菜の越冬のコツ/保温材の使い方、モミガラ、ハコベ、ワラなど

稲刈り後、薄く米ぬかを蒔きました(10aに8kgくらい?)が、雨が降りところどころ水たまりが出来てしまいました。

今週末か来週に脱穀する予定です。

耕耘するなら乗用トラクターなんですが、脱穀後すぐには水がまだ少しあり、地温も18℃は難しいかもしれないんですが、その状況でも秋起こしはした方がよいでしょうか?

去年までの様子だと、水が切れるのは11月に入ってしまいます。

そうですね。

要点としては、春までに切り株をはじめ、ワラが分解ができていればいいと思います。

もし分解が難しいようであれば、分解できる方法を見つけるか、そうでない場合は、入れないことの方が無難ですね。

その方法ですが、地温18℃に鋤き込むと、ワラの分解が促進れます。それも水分量が60%前後(畑の土ほどの乾燥)で、耕すことによって土に酸素が入るような耕し方がベストです。

そのため、水が多い時に耕すのは、土を練ってしまい春までに乾きにくい条件を作ってしまいますので、ワラは分解されにくい状態になりがちです。

また、春までに耕さないのは、全く切りワラが(土に触れていないので)分解しないので、春に鋤き込むことで、ガス湧きや、コナギの発芽を誘発するのでこれも避けたいですね。

さらにいうと、ワラは分解条件(酸素、水分、チッソなどの条件)が調っていても、2~3年かけて分解するため、積んであるだけでは、十分に分解されておらず、生ワラよりは分解しやすい条件になっていると思われます。

そこで、今お聞きした条件だけで私ならば、

①11月まで耕さず、少しでも乾くように、排水をしっかりしたり、乾いたらすぐに耕せる準備をしておきます。

②ワラは、11月の耕すまでに、米ぬかともみ殻、ワラ6:モミガラ2:米ぬか2でよく混ぜ、富士山型に積んで、ブルーシートをかけ、予備2週間は発酵させて、田んぼ半分のみに散布して浅く耕します。

※半分しか入れないのは、入れた方が良かったか、入れない方がよかったか明確にするためです。

③雪が溶けて、土が乾いてから、米ぬかを散布した後、春先水を入れるまでに1~2回はトラクターで耕し充分にワラの分解を促進してから、水を入れるようにします。

といった感じでしょうか?

来年の抱負としては、

1)稲刈り・脱穀までに、田んぼが乾くように、工夫、段取りします。

2)ワラの戻し方を模索します。(秋起こし?堆肥化?など)

3)今年のお米の出来(収量・味)、土壌分析、食味検査などで、来年の土づくりに必要な資材(量・質)の検討

でしょうか?

個人的な見解ですが、短期的にみれば、ワラや堆肥を入れない方が、草の出る量が減るので、除草が楽なります。収量を増やしたい場合は、除草のたびに投入する米ぬかの量で調整します。

長期的な視点では、張るまでにワラを分解できるようになれば、ワラが土に還ることによって、米ぬかよりもゆっくり養分が長期間効き、よく根の張る稲になるので収量も安定しますよ。

ワラは入れずに耕耘だけする事にします。

春も雪解け後なかなか乾かず、一年で最も乾くのは11月なのです。

地温を測ってみると、意外にも19度ありました。

来週の昇温が頼りです。

沼状態の稲刈りを乗り切っても、秋起こしが出来ないのには参りました。

この湿田だと、多少の根のダメージは目をつぶり、中干しをもう少し強くするか、溝切り機を走らせることも考えています。

そうですね。

ワラは両刃の剣なので、まずは、草対策、排水対策が肝要ですね。

1)地温は、温まりにくく、冷めにくいのが特徴。

平均地温18℃以下にならぬうちに何とかしたいですね。

もっというと18℃以下になると分解がなかなかワラの進まないので、18℃以上の地温の期間が何日春までにとれるかがカギです。

18℃以上だからと入れて、数日で、18℃以下になると分解はなかなか進んでいかないというわけです。

土壌分析の結果にもよりますが、pHと石灰、苦土に許容範囲があれば、ワラの鋤き込みの際に、米ぬかと併用して使用すると、ワラの分解が促進されますよ。

去年のワラも、今年のワラも堆肥造りしておいて分解を進めておくと最高ですね。

2)湿田の原因が何かにもよりますが、強すぎる中干しは無農薬栽培では致命傷になるので、中干しの期間を出穂50日前に早める、中干しの際に、溝切り、そのために、6~8条おきに1条抜きしておくなど工夫を重ねること。

一番は、稲の根をしっかり育てることです。

稲が(稲刈りまで)最後まで葉が3枚ほど残る健脚に育てることで、稲が水を吸い、葉が蒸散しれくれれば深い水を吸い上げてくれるので田んぼが乾きやすいものです。

中干しを、田んぼを乾かすためにするのではなく、

稲の根が良く張るための業(技)として、ひび割れない程度の中干しをすると稲も田んぼもよくなりますよ。

ホンダこまめの記事、興味深く拝見させていただきました。

私も自然農法(まだそれほどのこだわりはないのですが)で、稲作をしています。4畝ほど人力耕作していますが、今年は代掻きからこまめを導入しました。

田おこしにも使用したいと思っていますが、このブログの土寄せ機と同様の作業機が見つかりませんでした。

類似品として、M型培土機というものもあるようですが、それでも大丈夫でしょうか?

アドバイスいただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

そうですね。「このブログの土寄せ機と同様の作業機」は、現在売っていない羽が金属の土寄せ機で、譲ってもらった時に、すでに羽がなく、鋤き耕としてしようしております。

このタイプでなくても、ホンダ耕運機こまめF220用 ニューイエロー培土器(尾輪付)の小羽根を取ったものでも代用可能で、要は、土寄せの羽ではなく、鋤きの部分があるものでこまめにつけばなんでもいいです。

特に、ニューイエロー培土器は、鋤き耕の部分の角度が変えられるので重宝ですよ。

しかも土寄せ機として従来の使い方もできてお得です。

大変参考になり、助かります。

田んぼを預かって3回目の稲作になります。まだ色々試行錯誤を繰り返していますが、また色々とご質問、ご教示いただけたら幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。

お役に立ててよかったです。無農薬の自給用の稲は、最初の3年試行錯誤。次の三年で、理想形(水平、深水15㎝、排水など)3年後に稲が自然に健康に育ち、草を抑えてくれるように育てられたらいいなーと思っております。是非、またご利用ください。