教会を美しく飾るとともに、壮厳な雰囲気をいやがうえにも高めるステンドグラス。パリはその質の高さで名を知られたステンドグラスの主要生産地でもあったそうです。時は15世紀中頃へ・・・550年も前にパリのステンドグラス黄金時代が始まったそうです。そんな、それこそ燦然と輝くパリのステンドグラスの歴史を教えてくれている展覧会が、マレ地区の、16世紀中葉に立てられたHotel d'Albert(アルベール館)という由緒ある建物で行なわれています。

会場内です。遺跡から発掘されたステンドグラスが展示されているのかとも思ったのですが、そうではなくて実際に使われているステンドグラス・・・当然、教会から外して持ってくるわけにはいかないので、フィルムを大きく引き伸ばしての展示です。その美しさは教会で実際に見るとして、この展示の主眼は、パリのステンドグラスの歴史。

ルネッサンス時代から始まり、古典主義、革命期、19・20世紀の技術革新期・・・それぞれの時代を代表するようなステンドグラスが紹介されています。ここでそれらを全てというわけにも行きませんので、特に古い歴史を持つ2つの教会のステンドグラスを実際の写真でご紹介しましょう。

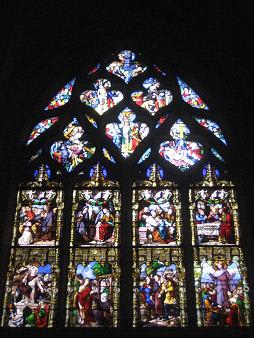

まずは、市庁舎のすぐ東側にあるEglise Saint-Gervais-Saint-Protais(サン・ジェルヴェ・サン・プロテ教会)です。

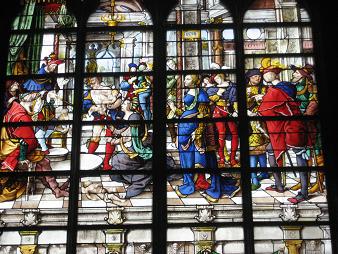

この教会には、16世紀制作のステンドグラスが現存しています。

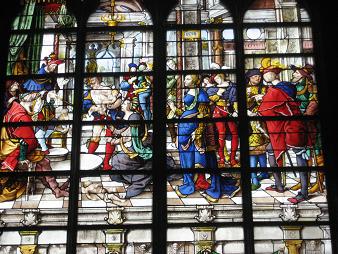

1510年から1517年の間に制作されたといわれている作品で、作者は不詳。聖ルイとその妹・聖イザベルの生涯が描かれています。アップにすると・・・

もう1点、下のステンドグラスは・・・

1531年に作られた作品で、ノエル・ベルマール(Noel Bellemare)の作品を下絵にジャン・シャステラン(Jean Chastellain)が制作したもの。ソロモン王の賢政ぶりを描いているそうです。

左端がソロモン王のようです。

もちろん、展覧会で紹介されているこれらの作品以外にも、美しいステンドグラスが多くある教会です。

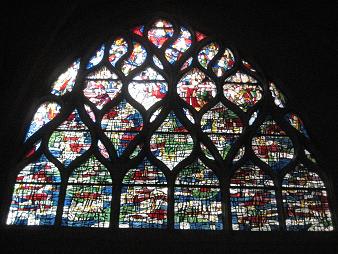

そして、つぎにご紹介するのは、Les Halles(レ・アル)のすぐ北にあるEglise Saint-Eustache(サン・トゥスターシュ教会)。

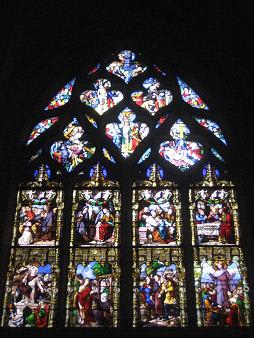

1624年に建立された教会で、ステンドグラスが最初に取り付けられたのは1631年。370年以上前の作品が今も使われています。

聖パオロと聖ヨハネが描かれています。作者名も分かっていて、アントワーヌ・スリニャク(Antoine Soulignac)というステンドグラス作家だそうです。

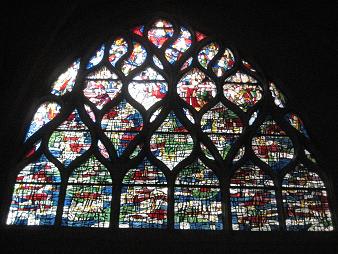

一方、20世紀になってから新たに取り付けられた作品もあります。

戦争や占領にもめげずに、1943年に完成した作品です。聖アンドレと聖アントワーヌが、アドリーヌ・エベール=ステヴァン(Adeline Hebert-Stevens)というステンドグラス作家によって描かれています。色彩が鮮やかになり、デザインも細部まで描かれ、しかも写実的というよりは、かなりデザイン化されていますね。他の3点と比べると、技術やセンスの大きな変遷を見ることができるようですね。

もちろん、この2点以外にも・・・

ステンドグラス・・・四季折々の光に輝いたり、踊ったり、揺らめいたり・・・そして、外の光が変われば、その美しさも変化する。光がいっそう斜めに差し込む秋になると、その影が長く、教会の奥のほうにまで伸びてきます。

上の2点は、お馴染み、サン・ジェルマン・デ・プレ教会での光の戯れです。

色彩のハーモニーを奏でるステンドグラス、その光に誘われて石の床で揺らめく影。ステンドグラス、光と影の美しさ。時を越えて、人々を魅了し続けているようです。

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ

会場内です。遺跡から発掘されたステンドグラスが展示されているのかとも思ったのですが、そうではなくて実際に使われているステンドグラス・・・当然、教会から外して持ってくるわけにはいかないので、フィルムを大きく引き伸ばしての展示です。その美しさは教会で実際に見るとして、この展示の主眼は、パリのステンドグラスの歴史。

ルネッサンス時代から始まり、古典主義、革命期、19・20世紀の技術革新期・・・それぞれの時代を代表するようなステンドグラスが紹介されています。ここでそれらを全てというわけにも行きませんので、特に古い歴史を持つ2つの教会のステンドグラスを実際の写真でご紹介しましょう。

まずは、市庁舎のすぐ東側にあるEglise Saint-Gervais-Saint-Protais(サン・ジェルヴェ・サン・プロテ教会)です。

この教会には、16世紀制作のステンドグラスが現存しています。

1510年から1517年の間に制作されたといわれている作品で、作者は不詳。聖ルイとその妹・聖イザベルの生涯が描かれています。アップにすると・・・

もう1点、下のステンドグラスは・・・

1531年に作られた作品で、ノエル・ベルマール(Noel Bellemare)の作品を下絵にジャン・シャステラン(Jean Chastellain)が制作したもの。ソロモン王の賢政ぶりを描いているそうです。

左端がソロモン王のようです。

もちろん、展覧会で紹介されているこれらの作品以外にも、美しいステンドグラスが多くある教会です。

そして、つぎにご紹介するのは、Les Halles(レ・アル)のすぐ北にあるEglise Saint-Eustache(サン・トゥスターシュ教会)。

1624年に建立された教会で、ステンドグラスが最初に取り付けられたのは1631年。370年以上前の作品が今も使われています。

聖パオロと聖ヨハネが描かれています。作者名も分かっていて、アントワーヌ・スリニャク(Antoine Soulignac)というステンドグラス作家だそうです。

一方、20世紀になってから新たに取り付けられた作品もあります。

戦争や占領にもめげずに、1943年に完成した作品です。聖アンドレと聖アントワーヌが、アドリーヌ・エベール=ステヴァン(Adeline Hebert-Stevens)というステンドグラス作家によって描かれています。色彩が鮮やかになり、デザインも細部まで描かれ、しかも写実的というよりは、かなりデザイン化されていますね。他の3点と比べると、技術やセンスの大きな変遷を見ることができるようですね。

もちろん、この2点以外にも・・・

ステンドグラス・・・四季折々の光に輝いたり、踊ったり、揺らめいたり・・・そして、外の光が変われば、その美しさも変化する。光がいっそう斜めに差し込む秋になると、その影が長く、教会の奥のほうにまで伸びてきます。

上の2点は、お馴染み、サン・ジェルマン・デ・プレ教会での光の戯れです。

色彩のハーモニーを奏でるステンドグラス、その光に誘われて石の床で揺らめく影。ステンドグラス、光と影の美しさ。時を越えて、人々を魅了し続けているようです。

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ