写真で見る、パリの街。なんとなくモノクロのノスタルジックな写真が絵になりますよね。だからでしょうか、よく、昔のパリを回顧する写真展が行なわれますが、ほとんどがモノクロ写真。モノクロゆえに、見る側にいろいろ想像する自由が与えられる。その光と影の世界に、自分の世界を再構築することができる・・・

でも、言うまでもなく、写真には、カラーがあり、一般的には、比較しようもなく、カラー写真が主流。ましてデジタル時代。写真といえば、カラー。でも、そのカラー写真、いつから始まったか、ご存知ですか。1907年、映画を発明したとも言われるフランスのリュミエール兄弟が、オートクローム(l'autochrome)を開発したときにその歴史が始まったそうです。より正確には、1907年6月10日、“L’Illustration”という新聞社で600人の招待客を前に実演して成功したのが、最初のカラー写真の登場だそうです。

1907年といいますから、今年は100周年。そこで、“Paris en Couleurs”(「カラーのパリ」)という写真展がパリ市庁舎で行われています。

1910年代初頭から、ごく最近のものまで、カラー写真で切り取ったパリの街角、パリの市民の暮らしが紹介されています。カラーですから、モノクロのようなノスタルジーは湧き上がっては来ないのですが、より現実的な、昨日のパリがそこには提示されています。

100年近く前のパリのカフェ、花売り娘・・・人々が着ている服さえ替えれば、今の写真といっても通用するような気がするほど、パリの街並みは今と変わっていない所が多いようです。それだけ、街の外観を維持する努力をしてきたということなのでしょうね。あっ、それに、車が違っています。まだ多くの荷車が街角に停まっています。花売りも荷車に多くの花を積んで売りに来ています。交通手段と服装だけは、時代の波に勝てず、大きく変わってしまったようです。

(有名なシャンソニエ「ラパン・アジル」の改修中の写真です)

ここに展示されている写真は、いずれも有名カメラマンの手によるもの。例えば、以前このブログでもご紹介した、Robert Doisneau(ドワノー)、Willy Ronis(ロニス)、Brassai(ブラッサイ)といったカメラマンたち、そして戦後、1950年代以降活躍する外国人のカメラマンたち・・・Robert Capa(キャパ)やIhei Kimura(木村伊兵衛)など。

戦場のカメラマン、キャパがパリで撮ったモード写真です(一番上の、大きな看板に使用されているのも、キャパの作品です)。

木村伊兵衛写真賞という新人カメラマンの登竜門ともいえる賞に今も名をとどめる木村氏の作品です。

ドワノーの作品ですが、モノクロにまけぬフランスらしさが表現されていますね。

こうした、いかにもパリ、いかにもフランスといった写真を残したカメラマンたちが活躍したのは、1950年代から60年代。その後は、さすがのパリも少しは変ってきていますが、そうした変化に伴って、カメラマンたちの視線も解体される建物などへ向けられたり、スタジオ内でのモデル撮影などに注力されたり、古きよきパリとは一線を画するような作品もふえました。Vogue(ヴォーグ)やParis Match(パリ・マッチ)などの雑誌が活躍の場になったり、また、やはりすでにご紹介したPierre et Gilles(ピエールとジル)のように、写真を元にそこにリタッチして新たなアートに仕上げる作家たちも登場してきます。

カラー写真の黎明期から、二つの大戦、ナチによる占領、戦後の復興、68年の五月革命(剥がされバリケードとして使われた舗石の写真が印象的です)、新しい建物の建設、そして新たなアートの世界へ―――。パリとその時代を写してきたカラー写真。デジタル化の進む中、これからは、どのようなパリを私たちに見せてくれるのでしょうか。どのようなパリを後世に残してくれるのでしょうか。

(スライドショーでも、多くの写真を見せてくれています)

“Paris en Couleurs”、パリ市庁舎で来年3月31日まで開催。入場、無料。日曜・祝日休館です。

***雑誌持ち逃げ未遂犯のその後***

昨日お伝えしたように、パリ日本文化会館で、全くのうっかりで、借りて読んでいた雑誌を一冊、自分の新聞の間に挟んだまま退館しようとして、見事にブザーが鳴ってしまったのですが、何もやましい事はないので、今日も行きました。でも、図書室の昨日の受付担当(仏人)は、やはり怪しいと思っているのか、私の顔を見かけると、早速今日の受付担当者へ何事か伝えに行きました。また、私の座った席の近くの人にも何かこっそりと伝えたようです(思い過ごしであればいいのですが)。やはり、怪しまれている! でも、この担当者の行為は当然と言えば、当然。蔵書を守り、また来館者の持ち物の安全を図る行為ですから。ですから、こうした行為を批判するつもりは全くないのですが、面白いと思うことが、一つあります。長年の信頼関係というのは、やはり、日本でしか通用しないのでしょうね。私がここへ行き出して、もうすぐ丸2年。毎週2~3回行っているので、受付の人とも顔なじみなのですね。それがたまたまうっかりで雑誌を持ち出すようなかっこうになってしまった。すると、しっかりと疑って、安全対策を講じる。今までの2年近く何も問題を起こさなかったという実績など、全く関係なし。長いお付き合いだから、何かの間違いだったのだろうなどということは、全く思わないようです。盗もうとした危険人物! でも、確かに、日本以外の多くの国では、どんな長年のお付き合いがあろうといちいち全て契約書を作る風土ですから、今までがどうであろうと、今回は今回なのでしょうね。決して心底からは信じず、一回一回・・・でも、逆に疑うと、フランスの場合は特に、根に持つような気もしますが・・・今後、どうなるでしょうか。フランス人の対応を身をもって観察できる、いいチャンスでもあります。随時、こうした番外編でご紹介できればと思います。個性の国フランス、個人差はあるでしょうが、それでも敢えて、怪しい人間への対応、日仏の違い!

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ

でも、言うまでもなく、写真には、カラーがあり、一般的には、比較しようもなく、カラー写真が主流。ましてデジタル時代。写真といえば、カラー。でも、そのカラー写真、いつから始まったか、ご存知ですか。1907年、映画を発明したとも言われるフランスのリュミエール兄弟が、オートクローム(l'autochrome)を開発したときにその歴史が始まったそうです。より正確には、1907年6月10日、“L’Illustration”という新聞社で600人の招待客を前に実演して成功したのが、最初のカラー写真の登場だそうです。

1907年といいますから、今年は100周年。そこで、“Paris en Couleurs”(「カラーのパリ」)という写真展がパリ市庁舎で行われています。

1910年代初頭から、ごく最近のものまで、カラー写真で切り取ったパリの街角、パリの市民の暮らしが紹介されています。カラーですから、モノクロのようなノスタルジーは湧き上がっては来ないのですが、より現実的な、昨日のパリがそこには提示されています。

100年近く前のパリのカフェ、花売り娘・・・人々が着ている服さえ替えれば、今の写真といっても通用するような気がするほど、パリの街並みは今と変わっていない所が多いようです。それだけ、街の外観を維持する努力をしてきたということなのでしょうね。あっ、それに、車が違っています。まだ多くの荷車が街角に停まっています。花売りも荷車に多くの花を積んで売りに来ています。交通手段と服装だけは、時代の波に勝てず、大きく変わってしまったようです。

(有名なシャンソニエ「ラパン・アジル」の改修中の写真です)

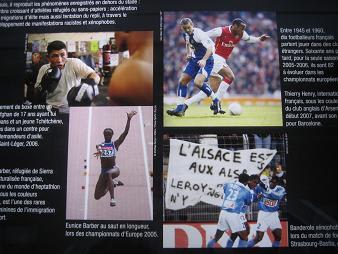

ここに展示されている写真は、いずれも有名カメラマンの手によるもの。例えば、以前このブログでもご紹介した、Robert Doisneau(ドワノー)、Willy Ronis(ロニス)、Brassai(ブラッサイ)といったカメラマンたち、そして戦後、1950年代以降活躍する外国人のカメラマンたち・・・Robert Capa(キャパ)やIhei Kimura(木村伊兵衛)など。

戦場のカメラマン、キャパがパリで撮ったモード写真です(一番上の、大きな看板に使用されているのも、キャパの作品です)。

木村伊兵衛写真賞という新人カメラマンの登竜門ともいえる賞に今も名をとどめる木村氏の作品です。

ドワノーの作品ですが、モノクロにまけぬフランスらしさが表現されていますね。

こうした、いかにもパリ、いかにもフランスといった写真を残したカメラマンたちが活躍したのは、1950年代から60年代。その後は、さすがのパリも少しは変ってきていますが、そうした変化に伴って、カメラマンたちの視線も解体される建物などへ向けられたり、スタジオ内でのモデル撮影などに注力されたり、古きよきパリとは一線を画するような作品もふえました。Vogue(ヴォーグ)やParis Match(パリ・マッチ)などの雑誌が活躍の場になったり、また、やはりすでにご紹介したPierre et Gilles(ピエールとジル)のように、写真を元にそこにリタッチして新たなアートに仕上げる作家たちも登場してきます。

カラー写真の黎明期から、二つの大戦、ナチによる占領、戦後の復興、68年の五月革命(剥がされバリケードとして使われた舗石の写真が印象的です)、新しい建物の建設、そして新たなアートの世界へ―――。パリとその時代を写してきたカラー写真。デジタル化の進む中、これからは、どのようなパリを私たちに見せてくれるのでしょうか。どのようなパリを後世に残してくれるのでしょうか。

(スライドショーでも、多くの写真を見せてくれています)

“Paris en Couleurs”、パリ市庁舎で来年3月31日まで開催。入場、無料。日曜・祝日休館です。

***雑誌持ち逃げ未遂犯のその後***

昨日お伝えしたように、パリ日本文化会館で、全くのうっかりで、借りて読んでいた雑誌を一冊、自分の新聞の間に挟んだまま退館しようとして、見事にブザーが鳴ってしまったのですが、何もやましい事はないので、今日も行きました。でも、図書室の昨日の受付担当(仏人)は、やはり怪しいと思っているのか、私の顔を見かけると、早速今日の受付担当者へ何事か伝えに行きました。また、私の座った席の近くの人にも何かこっそりと伝えたようです(思い過ごしであればいいのですが)。やはり、怪しまれている! でも、この担当者の行為は当然と言えば、当然。蔵書を守り、また来館者の持ち物の安全を図る行為ですから。ですから、こうした行為を批判するつもりは全くないのですが、面白いと思うことが、一つあります。長年の信頼関係というのは、やはり、日本でしか通用しないのでしょうね。私がここへ行き出して、もうすぐ丸2年。毎週2~3回行っているので、受付の人とも顔なじみなのですね。それがたまたまうっかりで雑誌を持ち出すようなかっこうになってしまった。すると、しっかりと疑って、安全対策を講じる。今までの2年近く何も問題を起こさなかったという実績など、全く関係なし。長いお付き合いだから、何かの間違いだったのだろうなどということは、全く思わないようです。盗もうとした危険人物! でも、確かに、日本以外の多くの国では、どんな長年のお付き合いがあろうといちいち全て契約書を作る風土ですから、今までがどうであろうと、今回は今回なのでしょうね。決して心底からは信じず、一回一回・・・でも、逆に疑うと、フランスの場合は特に、根に持つような気もしますが・・・今後、どうなるでしょうか。フランス人の対応を身をもって観察できる、いいチャンスでもあります。随時、こうした番外編でご紹介できればと思います。個性の国フランス、個人差はあるでしょうが、それでも敢えて、怪しい人間への対応、日仏の違い!

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ