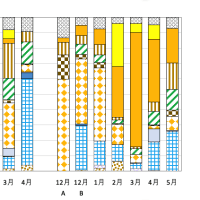

その後、岩手県の五葉山でシカの調査に挑戦することにした。すぐに直感したのはこの山のシカにとってミヤコザサが重要な食物であるに違いないということだった。実際に糞分析をおこなってみると、直感通り、ミヤコザサがきわめて多く含まれており、冬の糞はミヤコザサだけといってよいほどだった。その理由は、ミヤコザサが林床に豊富にあり、しかも常緑であるためだ。それと重要なことは、繰り返し食べられることに耐性があることである。家畜の場合は食料が最も少なくなる冬に舎飼いにすることで、収容力の「底上げ」をする。しかし野生動物にとっては、冬に多くの植物が枯れてしまうため、夏と冬とでは生息できる動物の数が大きく違い、冬の食物量が動物の数を決める重要な意味をもつ。したがってこの食物が持続的に利用できなければならない。だが、例えば暖地のアオキの場合、再生力がないので、シカが増えると消滅してしまう。これに対してミヤコザサは何年たっても豊富にある。私はこのことの理由を探した。

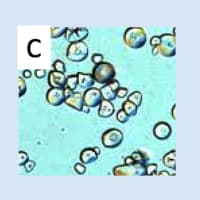

東北地方の山にはササが多い。とくに奥羽山系はネマガリダケとよばれる人の背丈を越えるササが密生する。こういう場所は雪も多く、シカはすんでいない。それはシカが蹄をもち、深い雪には沈んでしまうからだ。だが五葉山は北上山地の海岸近くにあり、雪は少ない。こういう場所に生えるのは背丈がせいぜい1mの小型のミヤコザサである。これは雪の少ないことに対する適応で、植物にとって冷たい、乾燥した風が危険なため、ミヤコザサは越冬時の芽を地表に下げるという適応をしたのだ。このためミヤコザサは稈(茎)に枝がないという、ササとしてはこれ以上ないほどの単純な構造をもっており、その寿命は1年ほどしかない。これはネマガリダケが枝をたくさんもち、葉が数年着いているのと大きく違う。したがってミヤコザサは冬に葉をシカに食べられても、翌年の光合成にダメージにならない。こういうことから、ミヤコザサがシカに食べられることに耐性があるということがわかった。野生動物が持続的に利用するためには、この採食に対して耐性があることがきわめて重要な意味をもっている。北日本のシカにとってミヤコザサは生命線といってよい。その後、シカの歯の表面の微細構造を分析したスペインのF. Rivals氏は、岩手県のシカ集団の歯にはササ独特の傷が残されていることを示した。

世界をみると冷温帯にすむシカは冬に常緑植物がない環境に暮らしている、中国大陸でもササがあるのは山東半島以南であり、日本列島だけがササが北にまで飛び出して分布している。シカとササは世界的にみてもユニークな組み合わせだといえる。

つづく

東北地方の山にはササが多い。とくに奥羽山系はネマガリダケとよばれる人の背丈を越えるササが密生する。こういう場所は雪も多く、シカはすんでいない。それはシカが蹄をもち、深い雪には沈んでしまうからだ。だが五葉山は北上山地の海岸近くにあり、雪は少ない。こういう場所に生えるのは背丈がせいぜい1mの小型のミヤコザサである。これは雪の少ないことに対する適応で、植物にとって冷たい、乾燥した風が危険なため、ミヤコザサは越冬時の芽を地表に下げるという適応をしたのだ。このためミヤコザサは稈(茎)に枝がないという、ササとしてはこれ以上ないほどの単純な構造をもっており、その寿命は1年ほどしかない。これはネマガリダケが枝をたくさんもち、葉が数年着いているのと大きく違う。したがってミヤコザサは冬に葉をシカに食べられても、翌年の光合成にダメージにならない。こういうことから、ミヤコザサがシカに食べられることに耐性があるということがわかった。野生動物が持続的に利用するためには、この採食に対して耐性があることがきわめて重要な意味をもっている。北日本のシカにとってミヤコザサは生命線といってよい。その後、シカの歯の表面の微細構造を分析したスペインのF. Rivals氏は、岩手県のシカ集団の歯にはササ独特の傷が残されていることを示した。

世界をみると冷温帯にすむシカは冬に常緑植物がない環境に暮らしている、中国大陸でもササがあるのは山東半島以南であり、日本列島だけがササが北にまで飛び出して分布している。シカとササは世界的にみてもユニークな組み合わせだといえる。

つづく