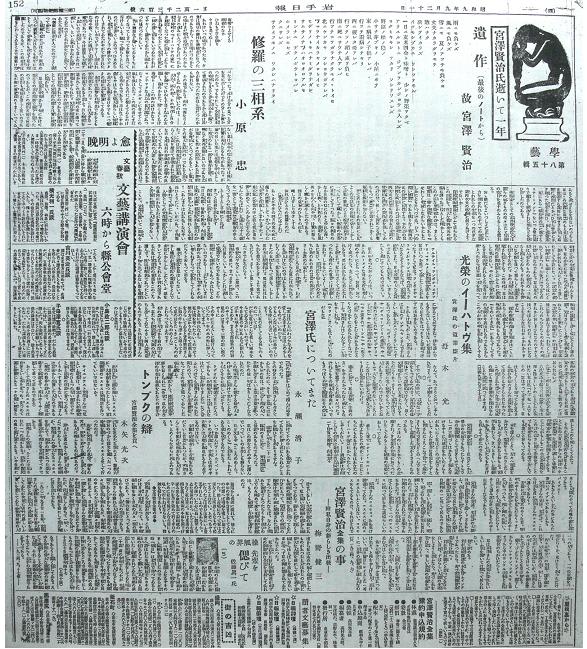

《1↑『遺作(最後のノートから) 故宮澤賢治』(昭和9年9月21日付岩手日報)》

最近恩師より『遠野物語と21世紀 東北日本の古層へ』(石井正己・遠野物語研究所編、三弥井書店平成22年4月28日発行)という本を頂いた。

興味深く読ませてもらった。その中に「宮沢賢治・二宮尊徳と『遠野物語』」という対談があり、それは山折哲雄氏と石井正己氏のものであった。その対談を読んでみてやはりこのままではいけないと思ってこの投稿を開始する決意をした。

1.山折氏の「ヒドリ」観

山折氏の対談といえば、以前”細やかな仮説の検証”で『デクノボー宮沢賢治の叫び』という吉田司氏との対談集に触れたことがあった。その際には言及しなかったことだが、その対談の中でとても気になっていたことがあった。

それは『「雨ニモマケズ」の「ヒデリ」と「ヒドリ」』という節の部分で、W氏(今まではこのイニシャルを用いて表してきたが実は和田文雄氏のことであり、私の主張を展開するために今後本名を用いることにしたい)の仮説・主張を引き合いにしたものである。そこでの発言と同じ様な趣旨の発言をこの「宮沢賢治・二宮尊徳と『遠野物語』」でもしている。

では『デクノボー宮沢賢治の叫び』の方で山折氏のその発言を見てみよう。”「雨ニモマケズ」の「ヒデリ」と「ヒドリ」”の中で次のように語っている。

山折 ヒドリというのは、当時、短期または臨時的な就労機会を意味した。日取り稼ぎの労働という言葉だった。土木作業とか、荷物の上げ下ろしが主で、これは農繁期に集中していたのだという。だから、「サムサノナツ」で、農村が疲弊して仕事がなくなったときに、その日銭稼ぎのための土木作業が、すなわちヒドリだったのだと。

……

もうひとつ、南部藩の公用語として、手間労働を「日用取」と書いて、ヒドリと呼んでいたという。「日傭稼」「日手間取」「手間取」とも書いている。これが全部、ヒドリを意味したってわけだよね。貧困の生活はにわずかに残されていた、細い細い道がヒドリの道だったと彼は言っていますよ。

で、南部藩では当時、自分たちの領民が他の領土に出て行くことを禁止していた。これはどの藩でも同じですね。国境を越えてやる日雇い稼ぎも同じようにヒドリと呼ばれていました。

……

ヒドリはかならずしも花巻地域で使われていた局地的な方言ではなく、もっと一般的に使われていた公用語であったと、こう結論しているんです。この和田文雄さんの意見はきくべきだと思いますね。説得力があるし、いろんな広がりをもっている説だと思う。

それから、例の「雨ニモマケズ」の詩ですがね、

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

この文章についても、ヒデリのときは涙なんか流さないはずだといっている。日照りのときは決して農民というものは涙を流さない。

……

実際、昭和四年のときのデータでは、七、八月に異常な高温で日照りになった。そのときの陸稲と水稲の収穫状況をデータで調べてみると、水稲はそんなに減収になっていない。そういう状況から、やっぱり「日照りに不作なし」という言い伝えは正しいのだという。

このようにみてくると、ますますヒドリをヒデリに直すのは間違いで、おかしいことになる。当時の農村の状況を理解していないことにもなる。僕はこの和田さんの本をよんで、これは認めざるを得ないかなと思ったな。詩、童話などの文献だけの世界で、言語的な操作だけで、ヒデリだと結論を下すのは、どうかなと思うよ。もっと広い立場にたって考え直すべきときにきているのではないだろか。

……

とにかく光太郎はヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね。結局、光太郎がやったことですね。地元の事情があまりわかっていなかった。その点では僕なんかと同じで、ひとごとではないわけですが、注意しなければいけないところなんだ。

……

でも「ヒドリ」の解釈としては、あとひとつあるかもしれないと思っている。小倉豊文さんが言い出したことなんだけれど、「ヒトリ」という読み方があるだろうと。ひとりで涙を流すという場合の「ひとり=一人」という解釈です。これは僕が宮沢賢治を考える上で勝手に想像してい好きなイメージなんですよ。

だから結局、この「ヒトリ」と「ヒデリ」と「ヒドリ」という三説がある。あっていい、と僕は思うようになっていたんです。だけど、今は和田さんの「ヒドリ」説にちょっと傾いている。だんだん「ヒデリ」の説から気持ちが離れるようになっている。

<『デクノボー宮澤賢治の叫び』(山折哲雄×吉田司著、朝日新聞出版、2010年8月30日発行)より>

これが最近の山折氏の「ヒドリ」観のようである。

さて、山折氏の以上の発言に対して私は何点か疑問があるが、今回は高村光太郎の名誉のために先ず次の疑問点に関して述べたい。

2.光太郎は濡れ衣

それは山折氏の発言の中にある

『とにかく光太郎はヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね。結局、光太郎がやったことですね。地元の事情があまりわかっていなかった。その点では僕なんかと同じで、ひとごとではないわけですが、注意しなければいけないところなんだ』

という部分である。

山折氏がここでいう『ヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね』とは、下根子桜に建っているいわゆる「宮澤賢治詩碑」の碑文に関してのことだろうが、はたして山折氏の言うとおりなのであろうかという疑問である。少なくとも光太郎が「ヒドリ」を「ヒデリ」に書き替えたということはありえないのではなかろか。

なぜなら、光太郎は言葉を大切に扱う詩人でもある、他人の詩の中の文言を勝手に、それも「ヒドリ」を含む数ヶ所を書き替えるという詩人にも悖るような行為を光太郎自身がするとは到底考えられないからである。とはいってもこのような理由では説得力に欠けるだろうから、次の事実を基に考えてみたい。

先ずこのブログの先頭に掲げたのは、昭和9年9月21日付岩手日報4面に掲載されたものであり、その中身は以下のとおりである。

遺作(最後のノートから)

故宮澤賢治

雨ニモ負(→マ)ケズ

風ニモ負(→マ)ケズ

雪ニモ 夏ノアツ(→暑)サ(ニ)モ負(→マ)ケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテイカ(→瞋)ラズ

イツモシヅカニ ワラツテヰル

一日ニ玄米四合ト味噌ト 少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトニ(→ヲ)ジブンヲカンジョウニ入レズ(ニ)

ヨクミキキシ ワカリ ソシテワスレズ

野原ノ松ノ(林ノ)陰(→蔭)ノ

小サナ茅(→萱)ブキノ 小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲(→ツカ)レタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコワ(→ハ)ガラナクテモイヽトイヒ

行ッテ

北ニケンカ(→クワ)ヤ ソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニ デクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ ワタシハナリタイ

<註:『「雨ニモマケズ」手帳』では正しくは赤文字のようになっていて、かなりそのような赤い文字の個所が多い。おそらくこの原稿を書いていた人は『「雨ニモマケズ」手帳』そのもを見て確認していなかったからだと思う。>

というわけで、宮澤賢治の一周忌にはいわゆる「雨ニモマケズ」は世間に少なくとも活字で公表されていたのである。そして、くだんの

「ヒデリ」の部分はもうこの時点で既に「ヒデリ」になっていた

のである。

一方、次が

《2『宮澤賢治君詩碑建設趣意書』》

の現物の写真であり、その趣意書の日付は昭和11年9月となっていることや、碑面には農民芸術概論から「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」などの3句を抜いて刻し、と書いてあることからこの趣意書が配布された頃はまだ碑文が最終決定なされていなかったことがなど分かる。したがって、「宮澤賢治賢治詩碑」の碑文を光太郎が揮毫したのは昭和11年頃であろう。少なくとも昭和9年9月21日以前は到底あり得ないはず。

よって以上のことから、「宮澤賢治賢治詩碑」の碑文を光太郎が揮毫する以前に既に

「ヒドリ」は「ヒデリ」

になっていたのである。書き替えたのは少なくとも高村光太郎ではないと考えて間違いなかろう。

なにも

《3 宮澤賢治詩碑の碑文》

<『雨ニモマケズ詩碑の由来』(高村記念会)より>

が光太郎の揮毫になっているからといって、山折氏が言うところの

『とにかく光太郎はヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね。結局、光太郎がやったことですね。地元の事情があまりわかっていなかった』

のようには決め付けられないと思う。そう決め付けられたのでは光太郎があまりにも気の毒であり、とんだ濡れ衣だと思う。

『地元の事情があまりわかっていなかった』と責められるのは光太郎ではなく、別の人であろうと思うのだが如何なものだろうか。

なお、この追刻した碑文でさえも『「雨ニモマケズ」手帳』の賢治自筆の「雨ニモマケズ」とは同じではないところがある。

コハガラナクテモイイトイヒ→コハガラナクテモイゝイトイヒ

であり

サムサノ夏ハオロオロアルキ→サムサノナツハオロオロアルキ

であり

ホメラレモセズ苦ニモサレズ→ホメラレモセズクニモサレズ

である。

おそらくこの当時、手帳の中の「雨ニモマケズ」を直接見ることは殆どの人が出来なかったに違いない。一度どなたかが手帳から書き写したものを他の人々が見て覚えたり、書き写したりはたまた孫引きを繰り返していくうちに次第に誤記が増えていったのではなかろうか。

次回は、「行ッテ」に関して述べてみたい。

続き

”赤い文字「行ッテ」”のTOPへ移る。

”赤い文字「行ッテ」”のTOPへ移る。

前の

”『イーハトヴの家』”のTOPに戻る

”『イーハトヴの家』”のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

最近恩師より『遠野物語と21世紀 東北日本の古層へ』(石井正己・遠野物語研究所編、三弥井書店平成22年4月28日発行)という本を頂いた。

興味深く読ませてもらった。その中に「宮沢賢治・二宮尊徳と『遠野物語』」という対談があり、それは山折哲雄氏と石井正己氏のものであった。その対談を読んでみてやはりこのままではいけないと思ってこの投稿を開始する決意をした。

1.山折氏の「ヒドリ」観

山折氏の対談といえば、以前”細やかな仮説の検証”で『デクノボー宮沢賢治の叫び』という吉田司氏との対談集に触れたことがあった。その際には言及しなかったことだが、その対談の中でとても気になっていたことがあった。

それは『「雨ニモマケズ」の「ヒデリ」と「ヒドリ」』という節の部分で、W氏(今まではこのイニシャルを用いて表してきたが実は和田文雄氏のことであり、私の主張を展開するために今後本名を用いることにしたい)の仮説・主張を引き合いにしたものである。そこでの発言と同じ様な趣旨の発言をこの「宮沢賢治・二宮尊徳と『遠野物語』」でもしている。

では『デクノボー宮沢賢治の叫び』の方で山折氏のその発言を見てみよう。”「雨ニモマケズ」の「ヒデリ」と「ヒドリ」”の中で次のように語っている。

山折 ヒドリというのは、当時、短期または臨時的な就労機会を意味した。日取り稼ぎの労働という言葉だった。土木作業とか、荷物の上げ下ろしが主で、これは農繁期に集中していたのだという。だから、「サムサノナツ」で、農村が疲弊して仕事がなくなったときに、その日銭稼ぎのための土木作業が、すなわちヒドリだったのだと。

……

もうひとつ、南部藩の公用語として、手間労働を「日用取」と書いて、ヒドリと呼んでいたという。「日傭稼」「日手間取」「手間取」とも書いている。これが全部、ヒドリを意味したってわけだよね。貧困の生活はにわずかに残されていた、細い細い道がヒドリの道だったと彼は言っていますよ。

で、南部藩では当時、自分たちの領民が他の領土に出て行くことを禁止していた。これはどの藩でも同じですね。国境を越えてやる日雇い稼ぎも同じようにヒドリと呼ばれていました。

……

ヒドリはかならずしも花巻地域で使われていた局地的な方言ではなく、もっと一般的に使われていた公用語であったと、こう結論しているんです。この和田文雄さんの意見はきくべきだと思いますね。説得力があるし、いろんな広がりをもっている説だと思う。

それから、例の「雨ニモマケズ」の詩ですがね、

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

この文章についても、ヒデリのときは涙なんか流さないはずだといっている。日照りのときは決して農民というものは涙を流さない。

……

実際、昭和四年のときのデータでは、七、八月に異常な高温で日照りになった。そのときの陸稲と水稲の収穫状況をデータで調べてみると、水稲はそんなに減収になっていない。そういう状況から、やっぱり「日照りに不作なし」という言い伝えは正しいのだという。

このようにみてくると、ますますヒドリをヒデリに直すのは間違いで、おかしいことになる。当時の農村の状況を理解していないことにもなる。僕はこの和田さんの本をよんで、これは認めざるを得ないかなと思ったな。詩、童話などの文献だけの世界で、言語的な操作だけで、ヒデリだと結論を下すのは、どうかなと思うよ。もっと広い立場にたって考え直すべきときにきているのではないだろか。

……

とにかく光太郎はヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね。結局、光太郎がやったことですね。地元の事情があまりわかっていなかった。その点では僕なんかと同じで、ひとごとではないわけですが、注意しなければいけないところなんだ。

……

でも「ヒドリ」の解釈としては、あとひとつあるかもしれないと思っている。小倉豊文さんが言い出したことなんだけれど、「ヒトリ」という読み方があるだろうと。ひとりで涙を流すという場合の「ひとり=一人」という解釈です。これは僕が宮沢賢治を考える上で勝手に想像してい好きなイメージなんですよ。

だから結局、この「ヒトリ」と「ヒデリ」と「ヒドリ」という三説がある。あっていい、と僕は思うようになっていたんです。だけど、今は和田さんの「ヒドリ」説にちょっと傾いている。だんだん「ヒデリ」の説から気持ちが離れるようになっている。

<『デクノボー宮澤賢治の叫び』(山折哲雄×吉田司著、朝日新聞出版、2010年8月30日発行)より>

これが最近の山折氏の「ヒドリ」観のようである。

さて、山折氏の以上の発言に対して私は何点か疑問があるが、今回は高村光太郎の名誉のために先ず次の疑問点に関して述べたい。

2.光太郎は濡れ衣

それは山折氏の発言の中にある

『とにかく光太郎はヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね。結局、光太郎がやったことですね。地元の事情があまりわかっていなかった。その点では僕なんかと同じで、ひとごとではないわけですが、注意しなければいけないところなんだ』

という部分である。

山折氏がここでいう『ヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね』とは、下根子桜に建っているいわゆる「宮澤賢治詩碑」の碑文に関してのことだろうが、はたして山折氏の言うとおりなのであろうかという疑問である。少なくとも光太郎が「ヒドリ」を「ヒデリ」に書き替えたということはありえないのではなかろか。

なぜなら、光太郎は言葉を大切に扱う詩人でもある、他人の詩の中の文言を勝手に、それも「ヒドリ」を含む数ヶ所を書き替えるという詩人にも悖るような行為を光太郎自身がするとは到底考えられないからである。とはいってもこのような理由では説得力に欠けるだろうから、次の事実を基に考えてみたい。

先ずこのブログの先頭に掲げたのは、昭和9年9月21日付岩手日報4面に掲載されたものであり、その中身は以下のとおりである。

遺作(最後のノートから)

故宮澤賢治

雨ニモ負(→マ)ケズ

風ニモ負(→マ)ケズ

雪ニモ 夏ノアツ(→暑)サ(ニ)モ負(→マ)ケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテイカ(→瞋)ラズ

イツモシヅカニ ワラツテヰル

一日ニ玄米四合ト味噌ト 少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトニ(→ヲ)ジブンヲカンジョウニ入レズ(ニ)

ヨクミキキシ ワカリ ソシテワスレズ

野原ノ松ノ(林ノ)陰(→蔭)ノ

小サナ茅(→萱)ブキノ 小屋ニヰテ

東ニ病氣ノ子供(→コドモ)アレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニ疲(→ツカ)レタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコワ(→ハ)ガラナクテモイヽトイヒ

行ッテ

北ニケンカ(→クワ)ヤ ソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデ(→ド)リノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニ デクノボウ(→ー)トヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ ワタシハナリタイ

<註:『「雨ニモマケズ」手帳』では正しくは赤文字のようになっていて、かなりそのような赤い文字の個所が多い。おそらくこの原稿を書いていた人は『「雨ニモマケズ」手帳』そのもを見て確認していなかったからだと思う。>

というわけで、宮澤賢治の一周忌にはいわゆる「雨ニモマケズ」は世間に少なくとも活字で公表されていたのである。そして、くだんの

「ヒデリ」の部分はもうこの時点で既に「ヒデリ」になっていた

のである。

一方、次が

《2『宮澤賢治君詩碑建設趣意書』》

の現物の写真であり、その趣意書の日付は昭和11年9月となっていることや、碑面には農民芸術概論から「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」などの3句を抜いて刻し、と書いてあることからこの趣意書が配布された頃はまだ碑文が最終決定なされていなかったことがなど分かる。したがって、「宮澤賢治賢治詩碑」の碑文を光太郎が揮毫したのは昭和11年頃であろう。少なくとも昭和9年9月21日以前は到底あり得ないはず。

よって以上のことから、「宮澤賢治賢治詩碑」の碑文を光太郎が揮毫する以前に既に

「ヒドリ」は「ヒデリ」

になっていたのである。書き替えたのは少なくとも高村光太郎ではないと考えて間違いなかろう。

なにも

《3 宮澤賢治詩碑の碑文》

<『雨ニモマケズ詩碑の由来』(高村記念会)より>

が光太郎の揮毫になっているからといって、山折氏が言うところの

『とにかく光太郎はヒデリと直したわけでしょう。ヒドリの言葉を削ってね。結局、光太郎がやったことですね。地元の事情があまりわかっていなかった』

のようには決め付けられないと思う。そう決め付けられたのでは光太郎があまりにも気の毒であり、とんだ濡れ衣だと思う。

『地元の事情があまりわかっていなかった』と責められるのは光太郎ではなく、別の人であろうと思うのだが如何なものだろうか。

なお、この追刻した碑文でさえも『「雨ニモマケズ」手帳』の賢治自筆の「雨ニモマケズ」とは同じではないところがある。

コハガラナクテモイイトイヒ→コハガラナクテモイゝイトイヒ

であり

サムサノ夏ハオロオロアルキ→サムサノナツハオロオロアルキ

であり

ホメラレモセズ苦ニモサレズ→ホメラレモセズクニモサレズ

である。

おそらくこの当時、手帳の中の「雨ニモマケズ」を直接見ることは殆どの人が出来なかったに違いない。一度どなたかが手帳から書き写したものを他の人々が見て覚えたり、書き写したりはたまた孫引きを繰り返していくうちに次第に誤記が増えていったのではなかろうか。

次回は、「行ッテ」に関して述べてみたい。

続き

”赤い文字「行ッテ」”のTOPへ移る。

”赤い文字「行ッテ」”のTOPへ移る。前の

”『イーハトヴの家』”のTOPに戻る

”『イーハトヴの家』”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

大正12年の「岩手毎日新聞」紙上の「カント哲学ブ ーム」(賢治関連)

佐藤泰平著の『宮沢賢治の音楽』の巻末近くに「玉置邁」への言及がある。賢治が「火の鳥」(ストラビンスキー作曲)のレコードを贈呈した

という高農の恩師「玉置邁」(1880~1963)である。この玉置教授が大正12年の8月31日と9月2日の「岩手毎日新聞」の第一面に

「認識論梗概」(上・下)を執筆している。そしてこの文中に「カント」の名前が11回出てくる。のみならずカントの『純粋理性の批判』

の書名まで出てくるのだ。(この『純粋理性の批判』という「の」の入った言い方は大正10年代以前の東大文学部教授の大西克禮

(美学担当、『カント『判断力批判』の研究』、昭和6年刊、岩波書店、カント著作集第4判断力批判 1932年刊、岩波書店)の言い方だ。

おそらく玉置は大学でこの大西の講義を聴いて卒業したのだ。盛岡で32歳で『西洋美術史』(明治45年6月、興文社)を出版している。

日本で最初の美術書と言われているもので、現在電子版(国会図書館)で読むことができる)。

さらに同年12月26日から1月5日にかけて、またも同紙上に「哲学小景」と題して5回にわたって哲学記事が連載された。ここには

「カント」が7回出てくる。賢治はこれらを知っていて、この新年の1月20日に勇躍「Kant」にちなんだ『春と修羅』の序を書いた

のではないか。(大正13年はカント生誕200年で、カント書の出版ブームであった)。なにしろこの大正12年は4月から「岩手毎日新聞」

紙上に賢治の「やまなし」をはじめ「シグナルとシグナレス」などが紙上を賑わした。それを上回って玉置教授の美学や哲学記事が掲載

されている。大正12年は玉置教授にとっても賢治にとっても、このイーハトヴも一年中大変な「カント哲学ブーム」の年だったのだ。

お早うございます。

この度はご訪問ありがとうございます。そして、ご教示ありがとうございました。

賢治も人間ですから時代の中で呼吸していたはずですが、ついそのことを忘れがちな私です。もっともっと、その時代や、時代背景のことも今後は気にしながら考えてゆきたいと思いますので、これからもいろいろと教えて下さい。

ところでこの「岩手毎日新聞」に関連してですが、ご存じかもしれませんが、そのころ同紙の主筆・編集長は岡山不衣(ふい)で、吉見正信氏によれば、

岡山不衣(1885~1943)は本名を儀七と言い、花巻町の呉服商で貴族院議員であった、伊藤儀兵衛の四男として生まれたが、四歳にて岡山直機の養子となる。盛岡中学時代は一年先輩の石川啄木と接触し、のち啄木が主宰した文芸誌「小天地」には同人として加わる。その後、岩手毎日新聞社に入社し、主筆・編集長、松根東洋城の高弟俳人として活躍。宮沢賢治が岩手毎日新聞に童話作品を発表しているのも、岡山不衣によるものであった。

〈『花巻文学散歩』(吉見正信著、地方公論社)8pより〉 ということです。

しかも不衣の父の伊藤儀兵衛は、私財を擲って花巻の発展のため尽力したといわれております(しかも残念ながら、昨今の花巻ではそのことは殆ど忘れ去られていますが)。

例えば、及川雅義著『花巻の歴史 下』によれば、

東北本線の開通と伊藤儀兵衛

明治二十三年(一八九〇)、東北本線が開通され、花巻駅が開業した。それまで舟運によってのみ輸送されていた物資が、簡便に遠方に送られることとなり、また、全国へつながる大動脈として東西から花巻に連絡する路線が敷かれるようになって、花巻商人の活動する舞台が繰り広げられたのである。

しかし、喜ぶべきこの鉄道も、はじめはそんなに人気のあるものではなかった。地主たちは鉄道をおそれて、だれも駅の敷地を提供するものがなかったという。

当時、川口町の沢藤と並んで、花巻地方に富裕を誇っていたこの花巻町の豪農笹屋こと伊藤儀兵衛は、進んで現在の駅の敷地を無償で提供した。…(略)…

惜しいことに、笹屋は二度の大火に遭い、また経済事情の変遷もあって打撃を受け、往年の繁栄は夢物語となったが、伊藤の花巻に尽くした功績は、忘れることのできないものがある。

〈『花巻の歴史 下』(及川雅義著、図書刊行会)46p~より〉

とありました。

鈴木 守

本日の第2信。上記の『高村光太郎 書の深淵』のp.110に昭和11年のナマの詩碑の写真があってさらに昭和18年の光太郎の書簡のコメントが載っている。それによると静六の原稿の間違い、光太郎の書き違いの事情が書いてある。ヒデリについては貴殿の言うとおりだ。 石川朗。

お早うございます。

今朝の花巻は快晴でとても清々しいです。御地は如何ですか。

さて、またまたご教示賜りましてありがとうございました。早速、『高村光太郎 書の深淵』をインターネットで探しましたところ古本で安いのがございましたので注文いたしました。同書の「p.110」等この目で確かめたいと思ったからです。楽しみです。

それから、岡山に関しましては前回大変失礼な述べ方をしてしまいまして申し訳ございませんでした。お詫びいたします。

なお、『好くも続いているノー・・・』というお言葉をいただきましたが、私も少し拘りすぎかなと思ってはおります。しかしながら、次のような二つのことがありますので今しばし続けて参りたいと思っております。

1.私は若い頃賢治の甥(シゲの息子)に教わったことがございまして、その際の彼の、

『賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私は色々なことを知っているのだがそのようなことはおいそれとは喋られなくなってしまった』

というような意味の発言が私はずっと気になっておりましたので、やはりまだまだ賢治の真実を知りたいと思い続けております。

2.ただし以前は賢治の真実を知りたいの一心でしたが、今はちょっと考え方が変わってしまい、高瀬露が濡れ衣を着せられているということをこの度の拙論「聖女の如き高瀬露」で検証できたつもりですので、その濡れ衣をいくらかでも晴らしたいと今は考えております。そしてそれは私の余生の責務だと勝手に思い込んでおります。

鈴木 守