かつて、戦前のベストセラーに『土に叫ぶ』という著書があったということを知った。発行は昭和13年5月、著者は山形県最上郡稲舟村鳥越(現新庄市鳥越)の松田甚次郎という人だという。

1.ベストセラー『土に叫ぶ』

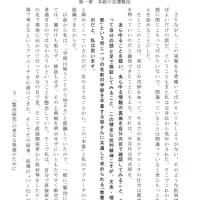

【Fig.1 『土に叫ぶ』の表紙と箱】

【Fig.2 奥付】

を見てみると、出版社は「羽田書店」、発行者は当時の代議士でもあった羽田武嗣郎であることが判る。

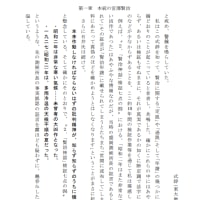

かつては製本上の都合により本は袋とじだったというが、まさしくこの本もそのようにして作られたようで

【Fig.3 袋とじが一部残っていた】

当然、読む度にその袋とじをペーパーナイフで一頁ごとに切り開きながら読んでいったわけである。

興味深いことの一つが

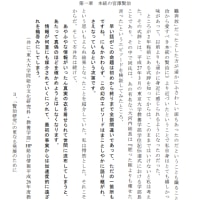

【Fig.4 本文最終頁】

である。一番最後

”(完)”

の直後に

昭和拾八年四月五日

というスタンプの押印、および

”警戒警報発令中”

の墨書があることである。

この本の所有者は警戒警報発令下、外部に電灯の光が漏れないように気を使いながらも一心不乱に読んでいたことであろう。ペーパーナイフで頁を一々切り開きながら、このベストセラーの迫力に引き込まれてしまって一気呵成に読み終え、その満足感に浸ったのではなかろうかということがこの最終頁から想像される。

2.宮澤賢治と松田甚次郎の出会い

さて、その『土に叫ぶ』の本文は次のようして始まる。

一 恩師宮澤賢治先生

先生の訓へ 昭和二年三月盛岡高農を卒業して帰郷する喜びにひたつてゐる頃、毎日の新聞は、旱魃に苦悶する赤石村のことを書き立てゝいた。或る日私は友人と二人で、この村の子供達をなぐさめようと、南部せんべいを一杯買ひ込んで、この村を見舞つた。道々会ふ子供に与へていつた。その日の午後、御礼と御暇乞ひに恩師宮澤賢治先生をお宅に訪問した。

<『土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店)より>

一方、『校本 宮澤賢治全集 第十四巻』(筑摩書房)の年譜によれば

三月八日(火) 岩手日報の記事を見た盛岡高農、農学別科の学生松田甚次郎の訪問をうける。「松田甚次郎日記」は次の如く記す。

「忘ルルナ今日ノ日ヨ、Rising sun ト共ニ Reading

9.for mr 須田 花巻町

11.5,0 桜の宮澤賢治氏面会

1.戯、其他農村芸術ニツキ、

2.生活 其他 処世上

[?]pple

2.30.for morioka 運送店

(中略)

今日の喜ビヲ吾の幸福トスル 宮沢君の誠心ヲ吾人ハ心カラ取入ルノヲ得タ 実ニカクアルベキ然ルベキナルカ

吾ハ従ツテ与スベキニ血ヲ以ツテ尽力スル 実現ニ致ルベキハ然ルベキナリ

おお郷里の方々!地学会、農芸会、此の中心ニ我々のなすヲ見よ、現代の農村生活ヲ活カスノダ」(以下略)

とある。

このことなどから、甚次郎は昭和2年3月8日(火)の午後、友人(同著の年譜によれば、”mr 須田”とは甚次郎と同級の農業別科2年の須田仲次郎だという)と二人で下根子桜の賢治宅を訪れたということが分かる。

ところで、『「賢治精神」の実践』(安藤玉治著、農文協)の”はじめに”のところに

そのたった一度の出会いが松田甚次郎の生涯をきめた。

とか、同じく1章の”「小作人たれ、農村劇をやれ」”には

松田甚次郎が初めて宮澤賢治を訪ねたのは一九歳の春のことであった。

宮澤賢治の年譜(『文芸読本宮澤賢治』)によれば、昭和二年二月一日「岩手日報」の夕刊に、宮澤賢治の羅須地人協会の活動紹介の記事が出、それを見た高農後輩松田甚次郎の訪問を受けた、と記されている。

とか書かれている。

しかし、前掲した『土に叫ぶ』の先程の文章の末尾には『御礼と御暇乞ひに恩師宮澤賢治先生をお宅に訪問した』とあるのだから、甚次郎はこの日に初めて賢治に会ったわけではなくてそれ以前からある程度の面識・交流があったであろうことが推理できる。でなければ、『御礼と御暇乞ひに』などという書き方はしないはずだからである。

もちろん、甚次郎が賢治宅を訪ねたこのとき甚次郎本人は19才、賢治は31才であるから12歳も歳がかけ離れているから、この二人が同時期に盛岡高等農林の学舎で学んでいたことはないはず。

ところが、賢治が花巻農学校を辞したのは大正15年(1926年)3月、下根子桜で独居自炊生活を始めたのは同4月であり、4月1日の岩手日報朝刊には

『新しい農村の/建設に努力する/花巻農学校を/辞した宮澤先生』

という見出しで新聞記事が載ったという(『校本 宮沢賢治全集 第十四巻』(筑摩書房)より)。

一方、甚次郎が盛岡高等農林に入学したのは大正15年4月だから、甚次郎が盛岡で学生生活をし始めた時期は賢治が「本統の百姓」になるために下根子桜で活動し始めた時期と重なる。意識の高い甚次郎と思われるからかなり早い時点から岩手日報の記事などを通じて賢治の活動内容を知っていたと思われるし、もしかすると松田は羅須地人協会の講義などにも出席していた可能性だって考えられる。でなければ、前述のような『御礼と御暇乞ひ』という表現はなされないと思うからである。

このことは、前掲した『土に叫ぶ』の文章に引き続いて次のように書かれていることからも推理できる。

先生は相変わらず書斎で思索にふけつてをられた。宮澤先生は明治二十九年の生まれで、同県花巻町の豪家の長男であった。盛岡高農の逸材で、卒業後花巻の農学校に教鞭をとる傍ら、生徒に農民詩の指導者をやつて居られた。故あつてそこを辞されて自ら鍬取る一個の農夫として、郊外下根子に『羅須地人協会』といふのを開設し、自ら農耕に従った。毎日自炊、自耕し、或は音楽、詩作、童話の研究に余念なく、精魂の限りを尽くされた。そして日曜や公休日には、農学校の卒業生や近隣の青年を集めて、農村問題や肥料の話などをしながら、時にはレコードやセロを聽かせて、時には自作の詩を発表した。或る時は又農民劇の脚本を書いて農民劇をやらしたりした。

つまり、『先生は相変わらず書斎で思索にふけつてをられた』とあることから、甚次郎は賢治が書斎で思索にふけっている様子を何度か見ているということになり、何回か下根子桜の賢治宅を訪れていたことになると私は考えている。

なお、甚次郎が見舞った「明石村」とは岩手県柴波郡の赤石村のことであり、次のようなところに位置していた村である。

【Fig.5 岩手県柴波郡赤石村】

<『昭和十年岩手県全図』(和楽路屋発行)より>

赤い字の”紫波郡”という文字があるが、この”波”と”郡”の中間の下方に二重枠の”日詰”という文字が見つかると思う。その真下にあるのが当該の”赤石”である。

3.宮澤賢治の”訓へ”

そして、『土に叫ぶ』は続けて次のように語っている。

明石村を慰問した日のお別れの夕食に握り飯をほゝ張りながら、野菜スープを戴き、いゝレコードを聽き、和かな気分になつた時、先生は厳かに教訓して下さつた。この訓へこそ、私には終世の信條として、一日も忘れる事の出来ぬ言葉である。先生は「君達はどんな心構へで帰郷し、百姓をやるのか」とたづねられた。私は「学校で学んだ学術を、充分生かして合理的な農業をやり、一般農家の範になり度い」と答へたら、先生は足下に「そんなことでは私の同志ではない。これからの世の中は、君達を学校卒業だからとか、地主の息子だからとかで、優待してはくれなくなるし、又優待される者は大馬鹿だ。煎じ詰めて君達に贈る言葉はこの二つだ――

小作人たれ

農村劇をやれ」

と、力強く言はれたのである。

この文章から受ける賢治の甚次郎に対する教訓の仕方は私にとっては正直意外であった。「そんなことでは私の同志ではない」という言い方などに現れる賢治の強い口調、妥協を許さない姿勢は私が抱いていた賢治のイメージからはかけ離れていたからである。あの賢治がここまで言うかとさえ思った。もしかすると、賢治の発言に対して甚次郎は多少自分の想いを織り込みすぎた文章になっているのではなかろうかと思ったりもするが、少なくとも甚次郎がこのように受け止めたのだという事実は動かせない。そして、このときの”訓へ”が甚次郎のその後の人生を決定づけたということも。この

小作人たれ

農村劇をやれ

という賢治の2つの”訓へ”を甚次郎は真摯に、ひたむきに実践することになる。『同志』であり続けるために、甚次郎は故郷鵜飼村に戻って本当に小作人になり、農村演劇を行いながら農村改革に身を捧げることになるのである。

さらに、賢治は続けて次のように諭したと同著『土に叫ぶ』は述べている。

語をついで、「日本の農村の骨子は地主でも無く、役場、農会でもない。実に小農、小作人であつて将来ともこの形態は変らない。不在地主は無くなつても、土地が国有になつても、この原理は日本の農業としては不変の農組織である。社会の文化が進んで行くに従って、小作人が段々覚醒する。そして地位も向上する。素質も洗練される。従って土地制度も、農業政策も、その中心が小作人に向かって来ることが、我国の歴史と現有の社会動向からして、立証できる。そして現在の小作人は、封建時代の搾取から、そのまま伝統的な搾取がつゞけられ、更に今日の資本主義的経済機構の最下層にあつて、二重の搾取圧迫にあへいで居るのだ! この最下層の文化、経済生活をしのびつつ、国の大道を躬行し、食糧の産業資源を供給し、さらに兵力の充実に貢献して居るではないか! なんと貴く偉大な小作農民ではないか! 日夜きうきうとして、血と汗を流して、あらゆる奉公と犠牲の限りを尽くしているる。ところがこの小作人に、真の理解と誠意を持つものは、一人もないのだ。皆んな卑しんで見下げて、更に見殺そうとまでしてゐるのだ。こんなことで日本の皇国が栄え続けて行けるか。日本の農村が真の使命に邁進して行けるか。君達だつて、地主の息子然として学校で習得したことを、なかば遊び乍ら実行して他の範とする等は、もつての他の事だ。真人間として生きるのに農業を選ぶことは宜しいが、農民として真に生くるには、先づ真の小作人たることだ。小作人となって粗衣粗食、過労と更に加わる社会的経済的圧迫を経験することが出来たら、必ず人間の真面目が顕現される。黙って十年間、誰が何と言はうと、実行し続けてくれ。そして十年後に、宮澤が言った事が真理かどうかを批判してくれ。今はこの宮澤を信じて、実行してくれ」と、懇々と説諭して下さつた。私共は先覚の師、宮澤先生をたゞたゞ信じ切つた。

この中の

黙って十年間、誰が何と言はうと、実行し続けてくれ。そして十年後に、宮澤が言った事が真理かどうかを批判してくれ。今はこの宮澤を信じて、実行してくれ。

という賢治のだめ押しには流石に吃驚してしまった。

まさかこのよう言い方を賢治がするとは努々思っていなかったからである。賢治は己に対しては求道僧の如く厳しい人物ではあるとは思っていたが、他人それも干支で一回りも若い甚次郎達に彼等の人生を決定づけるようなことを言い切るとは予想外であった。このような言い方をされたのでは、甚次郎が賢治を尊敬していたとすれば他に選択肢はなかったのではなかろうか、同志であるためには、とさえ考えてしまう。

そして、このときの賢治から受ける彼の強い自信と高揚感からは、賢治が下根子桜で始めた「本統の百姓」になるという決意が如何に強かったかが推し量れると思う。

さらに賢治は続けて「農村劇をやれ」ということに関しては、次のように諭したと『土に叫ぶ』は語る。

「次に農民芝居をやれといふことだ。これは単に農村に娯楽を与へよ、という様な小さなことではないのだ。我等人間として美を求め美を好む以上、そこに必ず芸術生活が生まれる。殊に農業者は天然の現象にその絶大なる芸術を感得し、更らに自らの農耕に、生活行事に、芸術を実現しつゝあるのだ。たゞそれを本当に感激せず、これを纏めずに散じてゐる。これを磨きこれを生かすことが大事なのである。若しこれが美事に成果した暁には、農村も農家もどんなにか楽しい、美しい日々を送り得ることであろうか──と想ふ。そこから社会教育も、農村の娯楽も、農民啓蒙も、婦人解放も、個人主義打開も、実現されてくる。村の天才、これは何処にも居る。歌作りの上手な人、歌を唄うことの上手な人、踊りの上手な人、雄弁家の青年、滑稽の上手な人等々、数限りもなく居るのだ。これを一致させ、結び綜合し、統制して一つの芝居をやれば、生命を持って来るのだ。その生命こそあらゆる事業をも誕生せしめ、実現させて行くことになるのである。喜び乍ら、さんざめき乍ら、村の経済も、文化も向上して行く姿が見えるではないか。

そしてこれをやるには、何も金を使はずとも出来る。山の側に土舞台でも作り、脚本は村の生活をそのまゝすればよい。唯、常に教化ということゝ、熱烈さと、純情さと、美を没却してはいけない。あく迄も芸術の大業であることを忘れてはならいない」と懇々教えられた上、小山内氏の『演劇と脚本』といふ本をくださった。そしてこれをよく研究して、青年達を一団としてやる様にと、事こまごまとさとされた。つい時の過るのを忘れ、恩師の温情と真心溢るゝ教訓に、首を垂れたものであった。

考へて見れば本当に今の農村の指導者は、一人として小作人に成り切つた心持でやつて居る者はない。農村劇など考へもつかぬ。歌や俳句ばかりが、唯一の芸術と考へるのが一般の認識だ。十年先のことを明察して居られる恩師の偉大さが、故人となられて一入深く感ぜられ、愛慕の念にかられるのである。

そして、甚次郎はこの賢治の”訓へ”どおりに”農村劇をやった”のだそうだ。

続きの

”宮澤賢治と私(『宮澤賢治研究』)”へ移る。

”宮澤賢治と私(『宮澤賢治研究』)”へ移る。

前の

””に戻る。

””に戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

1.ベストセラー『土に叫ぶ』

【Fig.1 『土に叫ぶ』の表紙と箱】

【Fig.2 奥付】

を見てみると、出版社は「羽田書店」、発行者は当時の代議士でもあった羽田武嗣郎であることが判る。

かつては製本上の都合により本は袋とじだったというが、まさしくこの本もそのようにして作られたようで

【Fig.3 袋とじが一部残っていた】

当然、読む度にその袋とじをペーパーナイフで一頁ごとに切り開きながら読んでいったわけである。

興味深いことの一つが

【Fig.4 本文最終頁】

である。一番最後

”(完)”

の直後に

昭和拾八年四月五日

というスタンプの押印、および

”警戒警報発令中”

の墨書があることである。

この本の所有者は警戒警報発令下、外部に電灯の光が漏れないように気を使いながらも一心不乱に読んでいたことであろう。ペーパーナイフで頁を一々切り開きながら、このベストセラーの迫力に引き込まれてしまって一気呵成に読み終え、その満足感に浸ったのではなかろうかということがこの最終頁から想像される。

2.宮澤賢治と松田甚次郎の出会い

さて、その『土に叫ぶ』の本文は次のようして始まる。

一 恩師宮澤賢治先生

先生の訓へ 昭和二年三月盛岡高農を卒業して帰郷する喜びにひたつてゐる頃、毎日の新聞は、旱魃に苦悶する赤石村のことを書き立てゝいた。或る日私は友人と二人で、この村の子供達をなぐさめようと、南部せんべいを一杯買ひ込んで、この村を見舞つた。道々会ふ子供に与へていつた。その日の午後、御礼と御暇乞ひに恩師宮澤賢治先生をお宅に訪問した。

<『土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店)より>

一方、『校本 宮澤賢治全集 第十四巻』(筑摩書房)の年譜によれば

三月八日(火) 岩手日報の記事を見た盛岡高農、農学別科の学生松田甚次郎の訪問をうける。「松田甚次郎日記」は次の如く記す。

「忘ルルナ今日ノ日ヨ、Rising sun ト共ニ Reading

9.for mr 須田 花巻町

11.5,0 桜の宮澤賢治氏面会

1.戯、其他農村芸術ニツキ、

2.生活 其他 処世上

[?]pple

2.30.for morioka 運送店

(中略)

今日の喜ビヲ吾の幸福トスル 宮沢君の誠心ヲ吾人ハ心カラ取入ルノヲ得タ 実ニカクアルベキ然ルベキナルカ

吾ハ従ツテ与スベキニ血ヲ以ツテ尽力スル 実現ニ致ルベキハ然ルベキナリ

おお郷里の方々!地学会、農芸会、此の中心ニ我々のなすヲ見よ、現代の農村生活ヲ活カスノダ」(以下略)

とある。

このことなどから、甚次郎は昭和2年3月8日(火)の午後、友人(同著の年譜によれば、”mr 須田”とは甚次郎と同級の農業別科2年の須田仲次郎だという)と二人で下根子桜の賢治宅を訪れたということが分かる。

ところで、『「賢治精神」の実践』(安藤玉治著、農文協)の”はじめに”のところに

そのたった一度の出会いが松田甚次郎の生涯をきめた。

とか、同じく1章の”「小作人たれ、農村劇をやれ」”には

松田甚次郎が初めて宮澤賢治を訪ねたのは一九歳の春のことであった。

宮澤賢治の年譜(『文芸読本宮澤賢治』)によれば、昭和二年二月一日「岩手日報」の夕刊に、宮澤賢治の羅須地人協会の活動紹介の記事が出、それを見た高農後輩松田甚次郎の訪問を受けた、と記されている。

とか書かれている。

しかし、前掲した『土に叫ぶ』の先程の文章の末尾には『御礼と御暇乞ひに恩師宮澤賢治先生をお宅に訪問した』とあるのだから、甚次郎はこの日に初めて賢治に会ったわけではなくてそれ以前からある程度の面識・交流があったであろうことが推理できる。でなければ、『御礼と御暇乞ひに』などという書き方はしないはずだからである。

もちろん、甚次郎が賢治宅を訪ねたこのとき甚次郎本人は19才、賢治は31才であるから12歳も歳がかけ離れているから、この二人が同時期に盛岡高等農林の学舎で学んでいたことはないはず。

ところが、賢治が花巻農学校を辞したのは大正15年(1926年)3月、下根子桜で独居自炊生活を始めたのは同4月であり、4月1日の岩手日報朝刊には

『新しい農村の/建設に努力する/花巻農学校を/辞した宮澤先生』

という見出しで新聞記事が載ったという(『校本 宮沢賢治全集 第十四巻』(筑摩書房)より)。

一方、甚次郎が盛岡高等農林に入学したのは大正15年4月だから、甚次郎が盛岡で学生生活をし始めた時期は賢治が「本統の百姓」になるために下根子桜で活動し始めた時期と重なる。意識の高い甚次郎と思われるからかなり早い時点から岩手日報の記事などを通じて賢治の活動内容を知っていたと思われるし、もしかすると松田は羅須地人協会の講義などにも出席していた可能性だって考えられる。でなければ、前述のような『御礼と御暇乞ひ』という表現はなされないと思うからである。

このことは、前掲した『土に叫ぶ』の文章に引き続いて次のように書かれていることからも推理できる。

先生は相変わらず書斎で思索にふけつてをられた。宮澤先生は明治二十九年の生まれで、同県花巻町の豪家の長男であった。盛岡高農の逸材で、卒業後花巻の農学校に教鞭をとる傍ら、生徒に農民詩の指導者をやつて居られた。故あつてそこを辞されて自ら鍬取る一個の農夫として、郊外下根子に『羅須地人協会』といふのを開設し、自ら農耕に従った。毎日自炊、自耕し、或は音楽、詩作、童話の研究に余念なく、精魂の限りを尽くされた。そして日曜や公休日には、農学校の卒業生や近隣の青年を集めて、農村問題や肥料の話などをしながら、時にはレコードやセロを聽かせて、時には自作の詩を発表した。或る時は又農民劇の脚本を書いて農民劇をやらしたりした。

つまり、『先生は相変わらず書斎で思索にふけつてをられた』とあることから、甚次郎は賢治が書斎で思索にふけっている様子を何度か見ているということになり、何回か下根子桜の賢治宅を訪れていたことになると私は考えている。

なお、甚次郎が見舞った「明石村」とは岩手県柴波郡の赤石村のことであり、次のようなところに位置していた村である。

【Fig.5 岩手県柴波郡赤石村】

<『昭和十年岩手県全図』(和楽路屋発行)より>

赤い字の”紫波郡”という文字があるが、この”波”と”郡”の中間の下方に二重枠の”日詰”という文字が見つかると思う。その真下にあるのが当該の”赤石”である。

3.宮澤賢治の”訓へ”

そして、『土に叫ぶ』は続けて次のように語っている。

明石村を慰問した日のお別れの夕食に握り飯をほゝ張りながら、野菜スープを戴き、いゝレコードを聽き、和かな気分になつた時、先生は厳かに教訓して下さつた。この訓へこそ、私には終世の信條として、一日も忘れる事の出来ぬ言葉である。先生は「君達はどんな心構へで帰郷し、百姓をやるのか」とたづねられた。私は「学校で学んだ学術を、充分生かして合理的な農業をやり、一般農家の範になり度い」と答へたら、先生は足下に「そんなことでは私の同志ではない。これからの世の中は、君達を学校卒業だからとか、地主の息子だからとかで、優待してはくれなくなるし、又優待される者は大馬鹿だ。煎じ詰めて君達に贈る言葉はこの二つだ――

小作人たれ

農村劇をやれ」

と、力強く言はれたのである。

この文章から受ける賢治の甚次郎に対する教訓の仕方は私にとっては正直意外であった。「そんなことでは私の同志ではない」という言い方などに現れる賢治の強い口調、妥協を許さない姿勢は私が抱いていた賢治のイメージからはかけ離れていたからである。あの賢治がここまで言うかとさえ思った。もしかすると、賢治の発言に対して甚次郎は多少自分の想いを織り込みすぎた文章になっているのではなかろうかと思ったりもするが、少なくとも甚次郎がこのように受け止めたのだという事実は動かせない。そして、このときの”訓へ”が甚次郎のその後の人生を決定づけたということも。この

小作人たれ

農村劇をやれ

という賢治の2つの”訓へ”を甚次郎は真摯に、ひたむきに実践することになる。『同志』であり続けるために、甚次郎は故郷鵜飼村に戻って本当に小作人になり、農村演劇を行いながら農村改革に身を捧げることになるのである。

さらに、賢治は続けて次のように諭したと同著『土に叫ぶ』は述べている。

語をついで、「日本の農村の骨子は地主でも無く、役場、農会でもない。実に小農、小作人であつて将来ともこの形態は変らない。不在地主は無くなつても、土地が国有になつても、この原理は日本の農業としては不変の農組織である。社会の文化が進んで行くに従って、小作人が段々覚醒する。そして地位も向上する。素質も洗練される。従って土地制度も、農業政策も、その中心が小作人に向かって来ることが、我国の歴史と現有の社会動向からして、立証できる。そして現在の小作人は、封建時代の搾取から、そのまま伝統的な搾取がつゞけられ、更に今日の資本主義的経済機構の最下層にあつて、二重の搾取圧迫にあへいで居るのだ! この最下層の文化、経済生活をしのびつつ、国の大道を躬行し、食糧の産業資源を供給し、さらに兵力の充実に貢献して居るではないか! なんと貴く偉大な小作農民ではないか! 日夜きうきうとして、血と汗を流して、あらゆる奉公と犠牲の限りを尽くしているる。ところがこの小作人に、真の理解と誠意を持つものは、一人もないのだ。皆んな卑しんで見下げて、更に見殺そうとまでしてゐるのだ。こんなことで日本の皇国が栄え続けて行けるか。日本の農村が真の使命に邁進して行けるか。君達だつて、地主の息子然として学校で習得したことを、なかば遊び乍ら実行して他の範とする等は、もつての他の事だ。真人間として生きるのに農業を選ぶことは宜しいが、農民として真に生くるには、先づ真の小作人たることだ。小作人となって粗衣粗食、過労と更に加わる社会的経済的圧迫を経験することが出来たら、必ず人間の真面目が顕現される。黙って十年間、誰が何と言はうと、実行し続けてくれ。そして十年後に、宮澤が言った事が真理かどうかを批判してくれ。今はこの宮澤を信じて、実行してくれ」と、懇々と説諭して下さつた。私共は先覚の師、宮澤先生をたゞたゞ信じ切つた。

この中の

黙って十年間、誰が何と言はうと、実行し続けてくれ。そして十年後に、宮澤が言った事が真理かどうかを批判してくれ。今はこの宮澤を信じて、実行してくれ。

という賢治のだめ押しには流石に吃驚してしまった。

まさかこのよう言い方を賢治がするとは努々思っていなかったからである。賢治は己に対しては求道僧の如く厳しい人物ではあるとは思っていたが、他人それも干支で一回りも若い甚次郎達に彼等の人生を決定づけるようなことを言い切るとは予想外であった。このような言い方をされたのでは、甚次郎が賢治を尊敬していたとすれば他に選択肢はなかったのではなかろうか、同志であるためには、とさえ考えてしまう。

そして、このときの賢治から受ける彼の強い自信と高揚感からは、賢治が下根子桜で始めた「本統の百姓」になるという決意が如何に強かったかが推し量れると思う。

さらに賢治は続けて「農村劇をやれ」ということに関しては、次のように諭したと『土に叫ぶ』は語る。

「次に農民芝居をやれといふことだ。これは単に農村に娯楽を与へよ、という様な小さなことではないのだ。我等人間として美を求め美を好む以上、そこに必ず芸術生活が生まれる。殊に農業者は天然の現象にその絶大なる芸術を感得し、更らに自らの農耕に、生活行事に、芸術を実現しつゝあるのだ。たゞそれを本当に感激せず、これを纏めずに散じてゐる。これを磨きこれを生かすことが大事なのである。若しこれが美事に成果した暁には、農村も農家もどんなにか楽しい、美しい日々を送り得ることであろうか──と想ふ。そこから社会教育も、農村の娯楽も、農民啓蒙も、婦人解放も、個人主義打開も、実現されてくる。村の天才、これは何処にも居る。歌作りの上手な人、歌を唄うことの上手な人、踊りの上手な人、雄弁家の青年、滑稽の上手な人等々、数限りもなく居るのだ。これを一致させ、結び綜合し、統制して一つの芝居をやれば、生命を持って来るのだ。その生命こそあらゆる事業をも誕生せしめ、実現させて行くことになるのである。喜び乍ら、さんざめき乍ら、村の経済も、文化も向上して行く姿が見えるではないか。

そしてこれをやるには、何も金を使はずとも出来る。山の側に土舞台でも作り、脚本は村の生活をそのまゝすればよい。唯、常に教化ということゝ、熱烈さと、純情さと、美を没却してはいけない。あく迄も芸術の大業であることを忘れてはならいない」と懇々教えられた上、小山内氏の『演劇と脚本』といふ本をくださった。そしてこれをよく研究して、青年達を一団としてやる様にと、事こまごまとさとされた。つい時の過るのを忘れ、恩師の温情と真心溢るゝ教訓に、首を垂れたものであった。

考へて見れば本当に今の農村の指導者は、一人として小作人に成り切つた心持でやつて居る者はない。農村劇など考へもつかぬ。歌や俳句ばかりが、唯一の芸術と考へるのが一般の認識だ。十年先のことを明察して居られる恩師の偉大さが、故人となられて一入深く感ぜられ、愛慕の念にかられるのである。

そして、甚次郎はこの賢治の”訓へ”どおりに”農村劇をやった”のだそうだ。

続きの

”宮澤賢治と私(『宮澤賢治研究』)”へ移る。

”宮澤賢治と私(『宮澤賢治研究』)”へ移る。前の

””に戻る。

””に戻る。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます