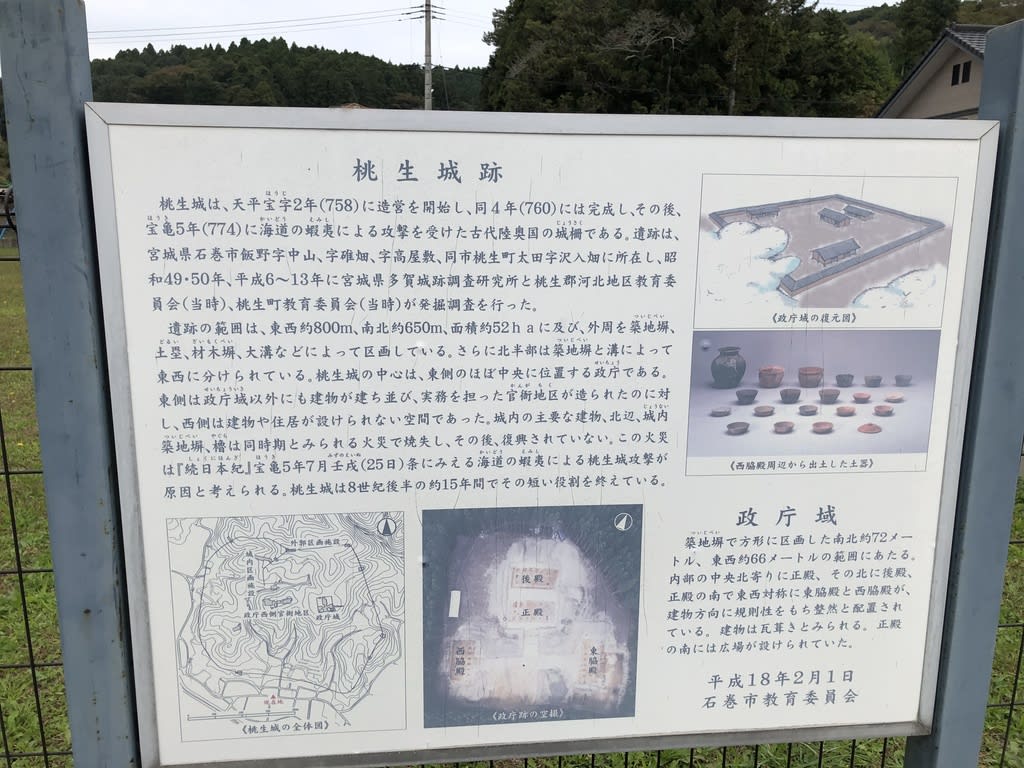

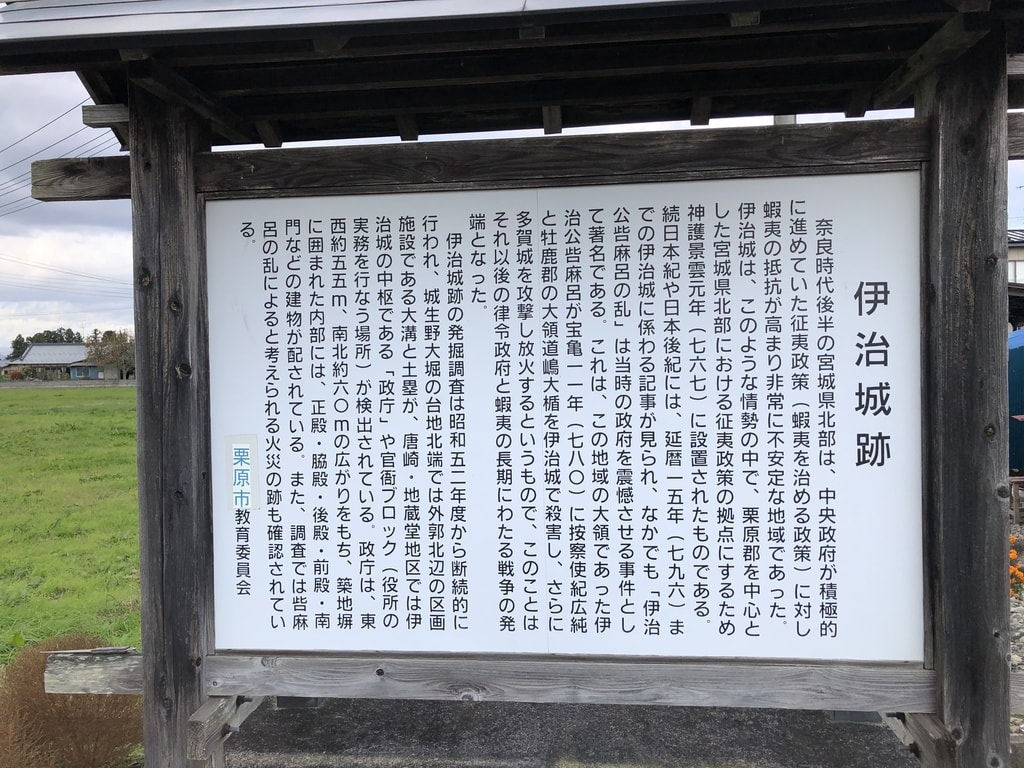

伊治城跡は宮城県栗原市築館の近くにあり、西暦767年(奈良時代:神護景雲元年)に設置された。伊治城は「いじ」城と呼ばれるが、「これはる」が旧来の呼称で、「くりはら」の語源のようだ。

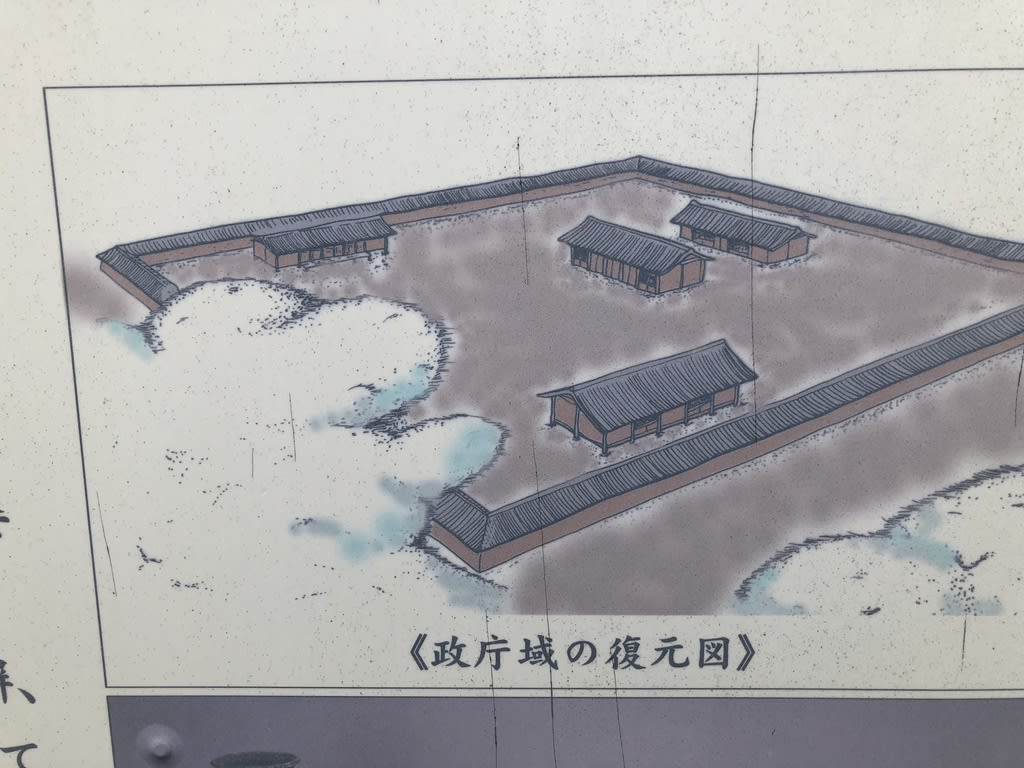

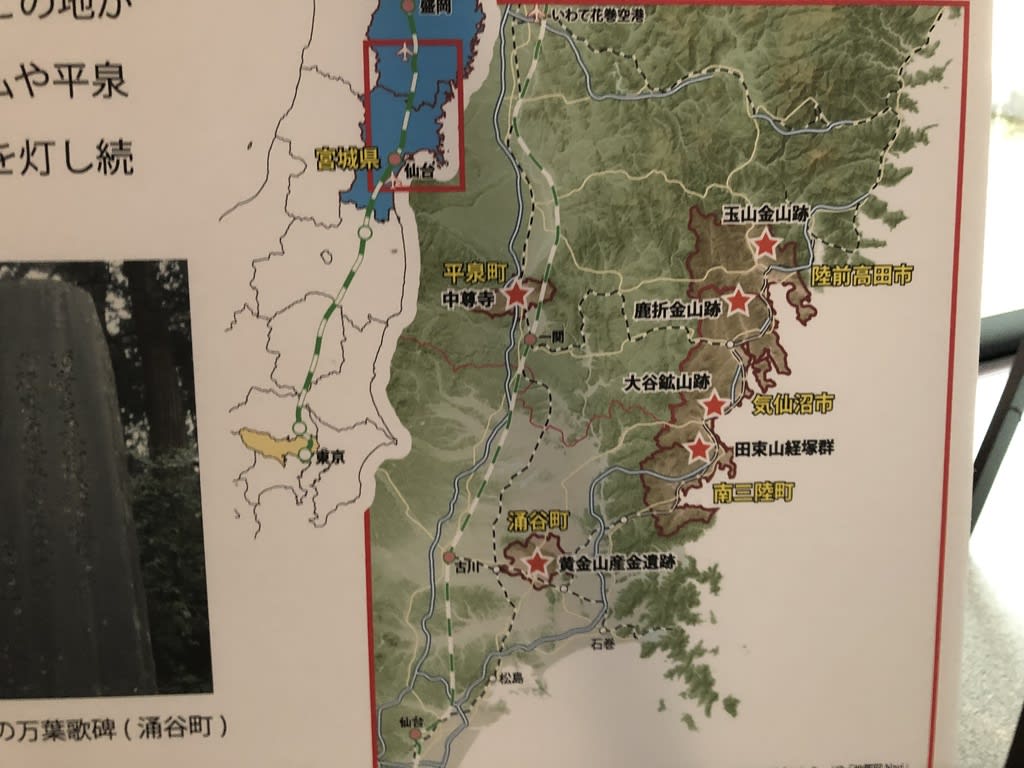

多賀城設置が奈良時代西暦724年、涌谷での我が国初の砂金の産出が749年、桃生城が760年設置なので、伊治城は桃生城の7年後に設置された。桃生城、伊治城ともにいずれも多賀城の出城としての機能を果たし、勢力を拡大している。これは私見だが、地理的に見て、涌谷丘陵の金の産出をきっかけにして涌谷の東に桃生城、北に伊治城を設置したと読めなくもない。

西暦780年(奈良時代:宝亀11年)の伊治公・呰麻呂の乱(宝亀の乱)が起こり、東北蝦夷(えみし)と中央政権の抗争が大規模化するきっかけとなった。伊治公呰麻呂が陸奥按察使紀広純、牡鹿郡大領道嶋大楯を伊治城にて殺害した。呰麻呂に呼応した反乱軍が陸奥国府多賀城を襲撃し焼失した。やはり中央政権から、それまで分散していた東北蝦夷に相当の圧力がかかったことによる反発があったのだろう。

中央政権と胆沢(現在の岩手県奥州市)の阿弖流為(アテルイ)軍との直接の攻防が始まるのは、西暦780年伊治公・呰麻呂の乱(宝亀の乱)に呼応して蜂起したことが大きい。

伊治城は一迫川と二迫川に囲まれた自然要害の小高い丘の上にあり、遠く栗駒山も望める。