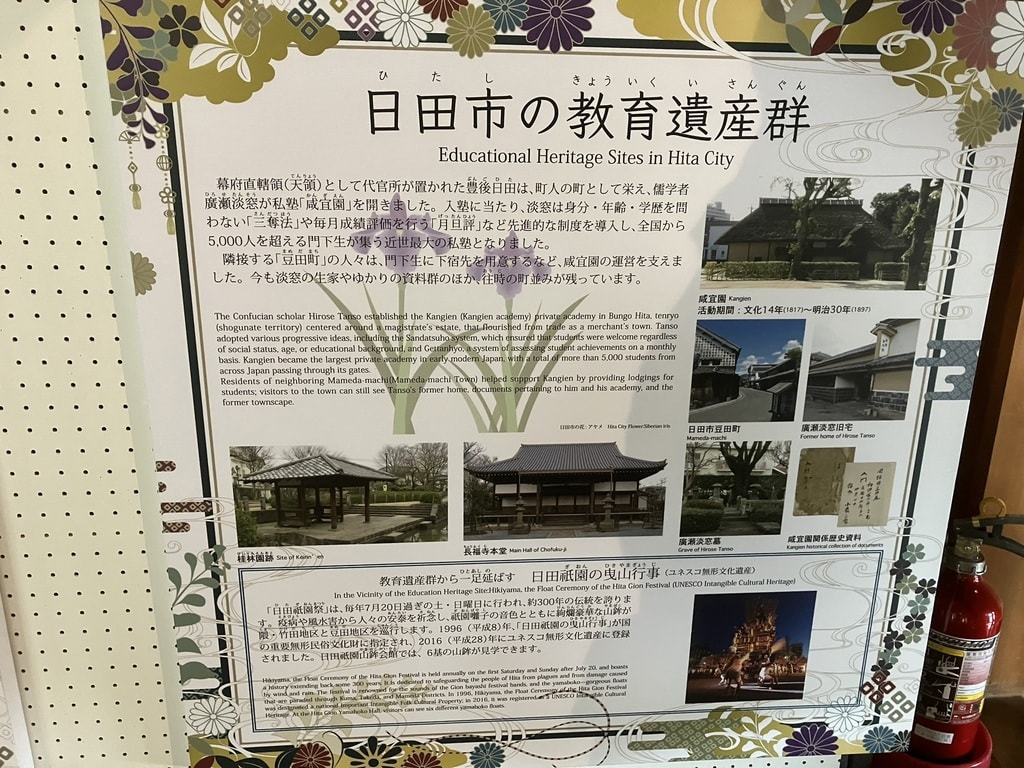

鹿児島 桜島

城山から桜島を望む

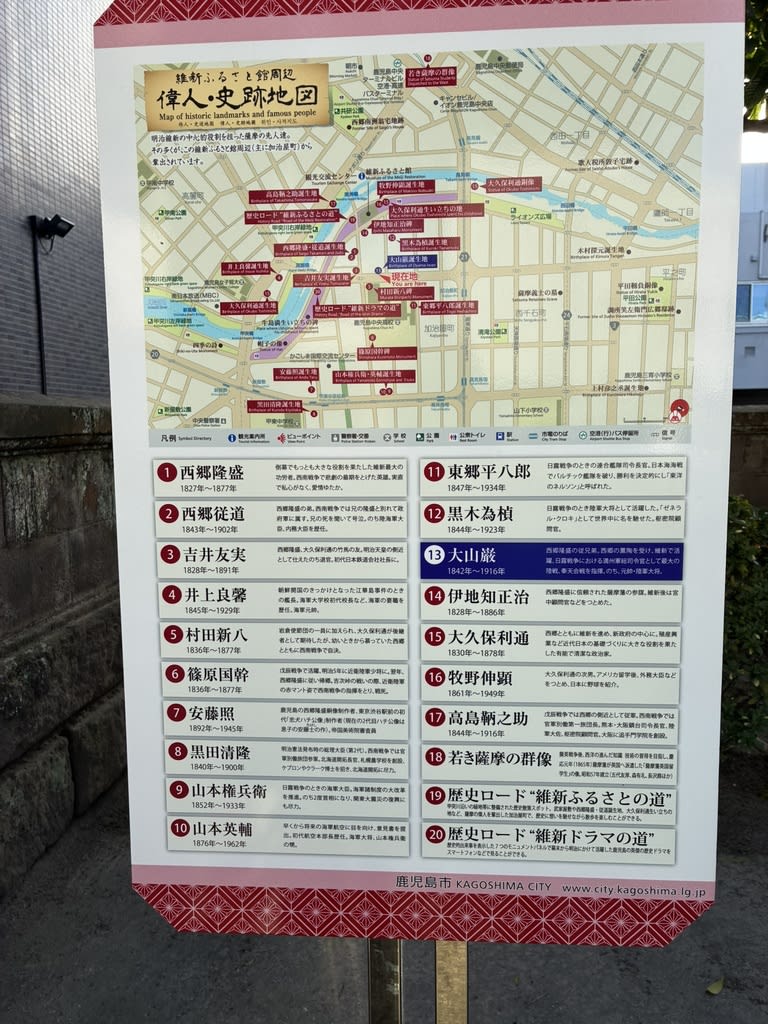

鹿児島市 加治屋町付近

幕末から明治にかけて名を成した人物群がこの付近に集中して誕生している

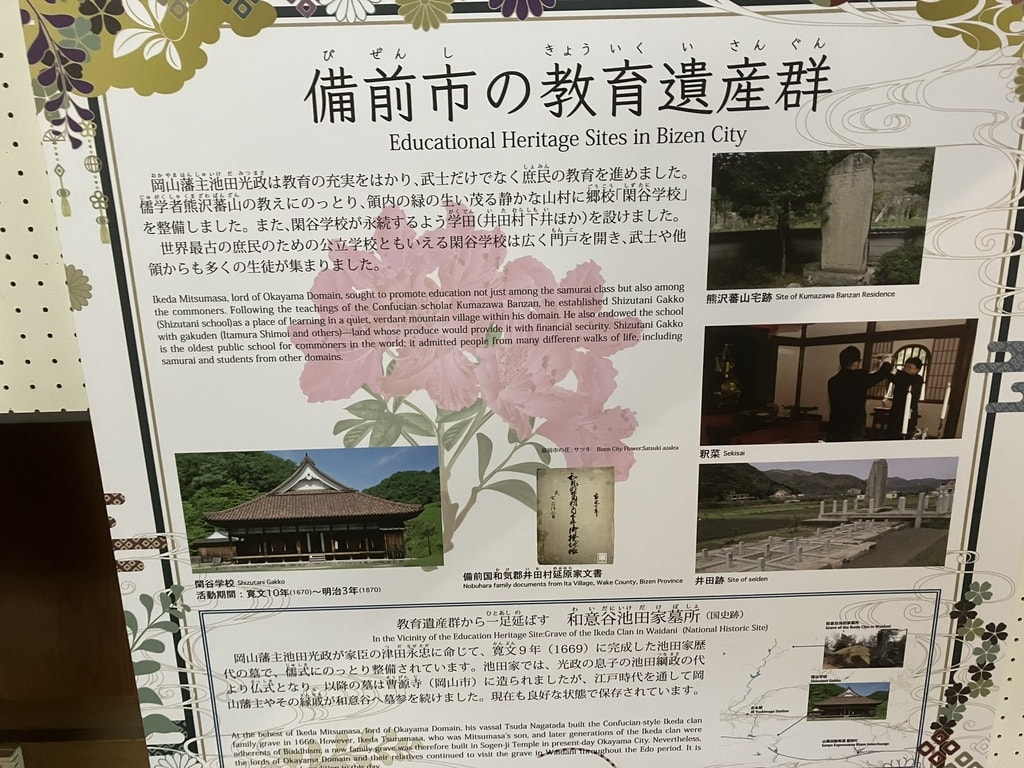

似たような町内会?は山口県の萩にもあった

松下村塾はスーパー町内会塾

鹿児島市 加治屋町付近は鹿児島中央駅に近い

鹿児島市加治屋町付近

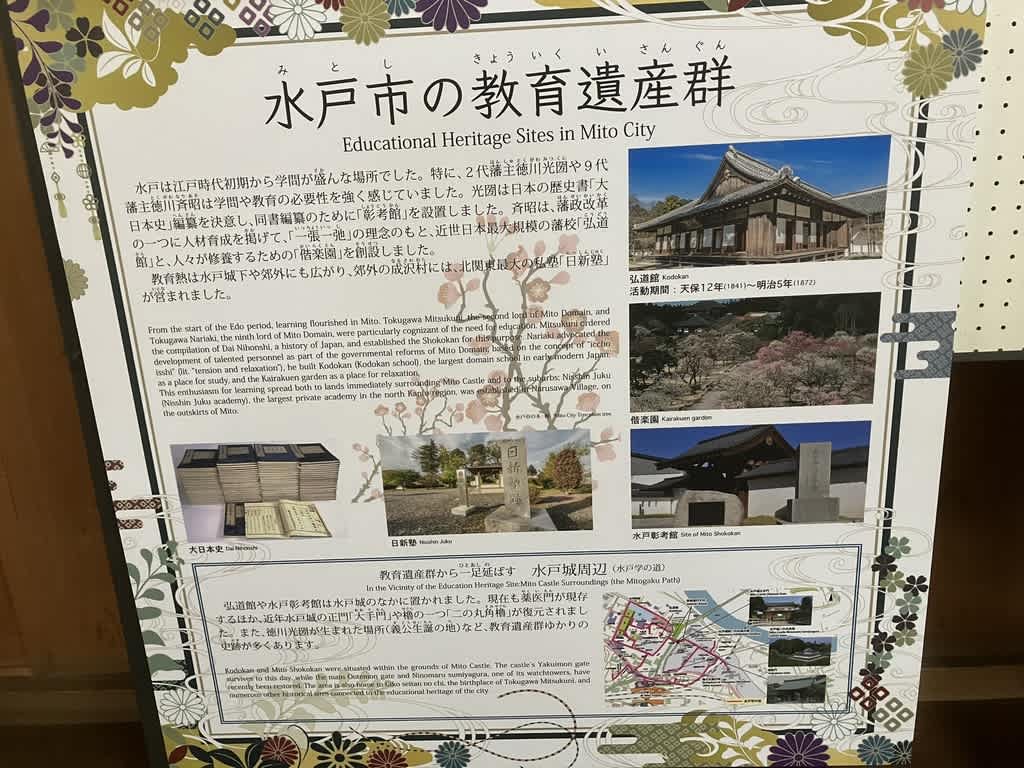

何だこれは!

明治の偉人という人々はここに集合して誕生した

もちろん薩摩藩の経済力

島図斉彬の先見の明

島津久光のフォローがあったこと

これが背景で維新が進んだ

ほんの偶然や幸運から薩摩、長州が明治の実権を握った

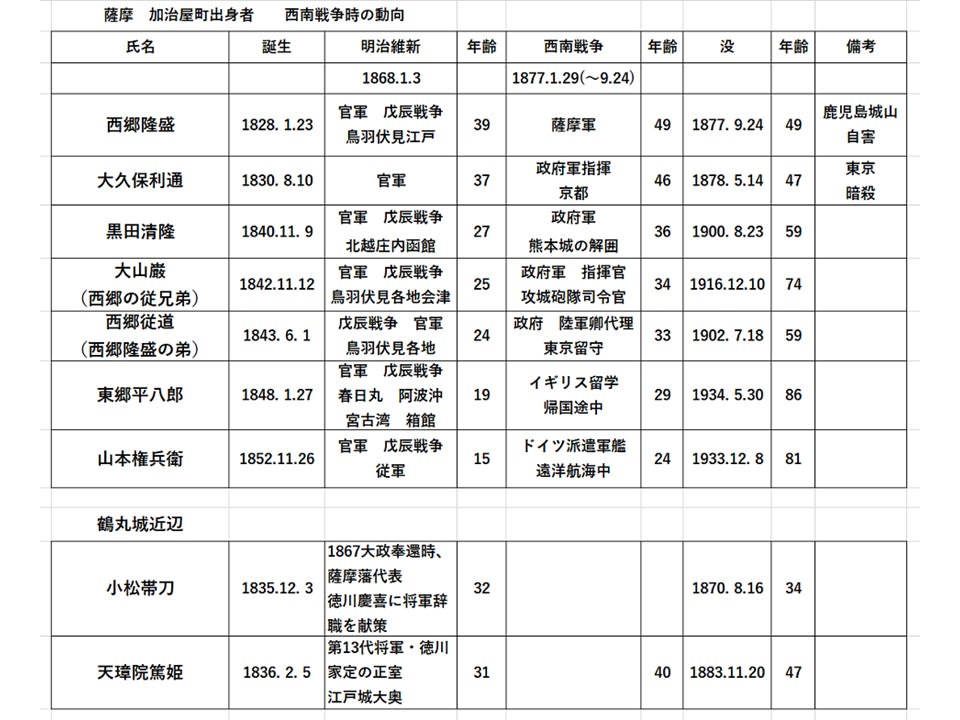

転機は西南戦争

明治維新の後の西南戦争

薩摩の人々が政府方と薩摩の地元に分かれて凄惨な戦いがあった

お恥ずかしい話だがその時、偉人たちはどんな立場だったか、ボクの頭の中が少し混乱していたので整理してみた

薩摩藩加治屋町出身の下級武士群に加えて

同時代の鶴丸城付近出身の小松帯刀と篤姫

西郷隆盛 誕生地

西郷隆盛 誕生地

大久保利通 誕生地

西南戦争では膨大な数の薩摩士族が亡くなっている

政府軍に対する反感は大きかった

西郷隆盛の人気は高いが、政府軍の首脳だった大久保利通には冷淡だった

大久保利通の銅像が建ったのはそんなに古くはない

生誕地の碑も新しい

だが西郷隆盛とともに戦った大久保利通の明治政府の根幹を築いた功績は大きい

大山巌 誕生地

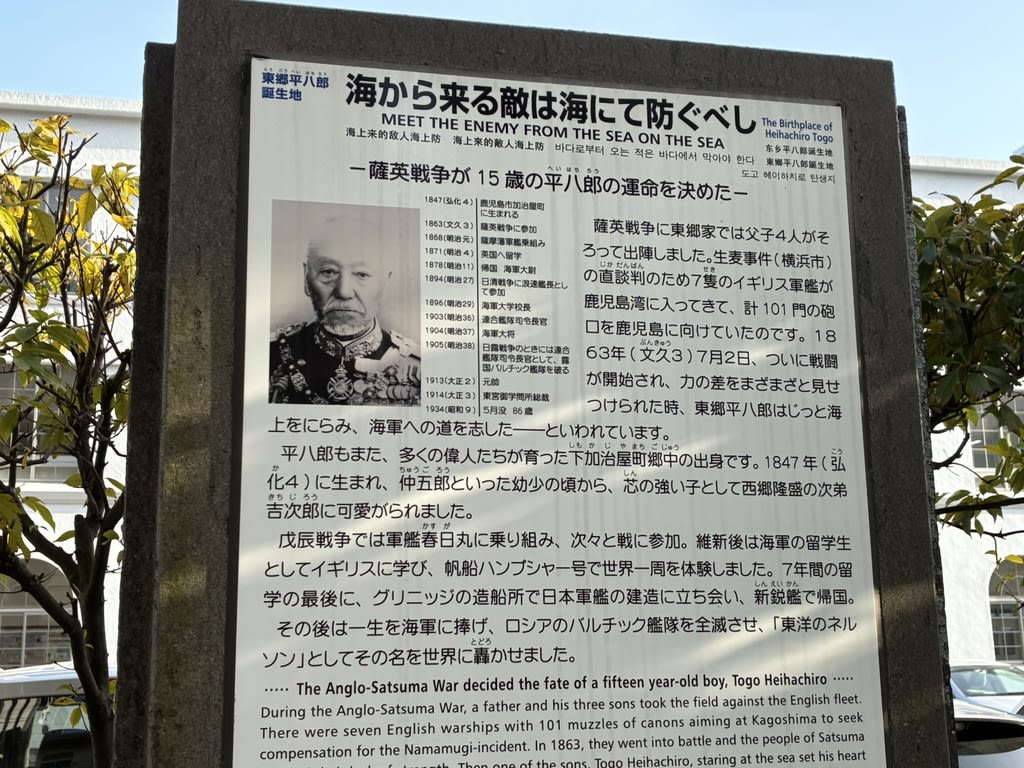

東郷平八郎 誕生地

東郷平八郎 誕生地

東郷平八郎 誕生地

桜島 中腹にて