3月11日、祈りのときを京都で迎えました。

その日、京都市内では「京都マラソン2012」が開催中でした、

知らずに計画してしまい、到着後混雑を避けるため行く先を変更、

まず地下鉄烏丸線終点の国際会館まで行き、そこからバスで

大原に向かいました、この日市内はかなり混雑していたようです。

大原でバスを降り、「寂光院」に向かいます

民家や畑のある道を15分ほど歩くと

この階段、紅葉の時期は大変美しいのです

その時、清光山玉泉寺 寂光院の山門の周りが赤く染まります

その先の本堂、まだ新しい建物です、それは平成12年5月

火災により消失した本堂が17年6月に落慶法要となりましたが、

当時放火により消失と報道で知り大変ショックでした。

左側の切られた木は千年姫小松、焼けてしまい再生は無理だったようです。

前回火災で焼失のすこし前訪れた時は、本堂の左前のタイサンボクの木に

大きな白い花が咲いている時期でした、その木もなくなっていました。

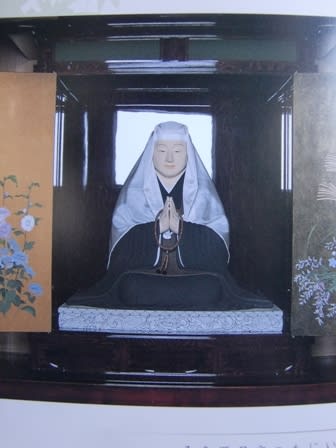

本堂に安置されている新建礼門院像

8百年余り前の平安時代末期の源平戦乱の末に敗れた、平清盛の娘徳子

「建礼門院」は我が子安徳天皇と共に長門壇ノ浦に入水されたが、ひとり

助けられました。

その後出家して大原草生の里に隠棲され、寂光院にて夫高倉帝や安徳帝

平家一門の菩提を弔いつつ念仏三昧の短い生涯を静かに閉じられました。

新阿波内侍像

寂光院で女院に仕えた侍女が5人、最も側に仕えたのが阿波内侍です

新本尊地蔵菩薩立像 旧菩薩立像、今は境内の

奥深くに安置されています

平家物語 「大原御幸絵巻」

「かかりし程に文治2年の春の比、法皇、建礼門院大原の閑居の御すまひ

御覧ぜまほしうおぼしめされけれ共」で始まり、「内寺の尼参りつつ、

花がたみをば給はりけり」で終わる全文をのせる。

庵の左手の山路を下ってくるのは法皇の御幸を知らぬ女院と大納言佐であった。

建礼門院のもとを後白河法皇が訪れた話が「平家物語」の最終を飾る「潅頂の巻」

である。

突然の法皇の御幸に、はじめ逢うことを拒んだ女院であったが、阿波内侍に

説得され涙ながらに法皇と対面する。

先帝、御子、平家一門を弔いながらの今の苦境は後世菩提のための喜びである

と述べ、六道になぞらえて己が半生を語る女院に、法皇はじめ共の者も涙する

ばかりであった。

琵琶法師図

「平家物語」を平曲として世に広めたのが琵琶法師であった。

平安時代末期以来多くの絵巻ものなどに、盲目の琵琶法師が

琵琶を背負い杖をついて歩く姿が描かれる。

寂光院には琵琶法師図と琵琶二面が伝来している。

西方正面の池

茶室 「孤雲」

大原草生の地に寂光院が建立されたのは、京都に平安京ができる以前のこと、

聖徳太子が父用明天皇の菩提を弔うためであったと伝わる。

草生の里寂光院の名が歴史上にあらわれるのは、文治元年(1185)秋に

建礼門院徳子が寂光院に閑居してからである。

女院寂後の寛喜元年(1229)に旧本尊の地蔵菩立像は建立されたが、

その後の寂光院は女人寺として建礼門院の遺跡を大切に守り伝えている。

寂光院のすぐとなりには 建礼門院徳子 大原西陵 (宮内庁管轄)

建久二年(1191)2月中旬ごろ、女院はこの地で往生の時を向かえ

その生涯をそっと閉じた。

現在でも静かな山里、都を遠く離れた洛北の地大原寂光院に閑居し

短い余生をおくられた建礼門院ゆかりのこの地は何度となく訪れたく

なるところです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます