またか!?とお叱りを受けそうだが、またまたウィンナ・シュニッツェルのレシピの紹介である。今日はオカブの仕事の手が空いたので、ご亭主自らおさんどんをすることにする。そこで何を作るか?そりゃ、いつものヴィーナー・シュニッツェルに決まっているでしょう。そこでサミットへ買い物に。かーたん用に一切れ208円のオージー・ビーフのステーキ用を。オカブは一切れ257円の豚ロースのソテー用。オカブの豚のほうが高い! 右はかーたんのビーフである。シュニッツェルは本来、仔牛の肉を使うもので、豚

またか!?とお叱りを受けそうだが、またまたウィンナ・シュニッツェルのレシピの紹介である。今日はオカブの仕事の手が空いたので、ご亭主自らおさんどんをすることにする。そこで何を作るか?そりゃ、いつものヴィーナー・シュニッツェルに決まっているでしょう。そこでサミットへ買い物に。かーたん用に一切れ208円のオージー・ビーフのステーキ用を。オカブは一切れ257円の豚ロースのソテー用。オカブの豚のほうが高い! 右はかーたんのビーフである。シュニッツェルは本来、仔牛の肉を使うもので、豚

肉や鶏肉を使うことはあるが、成牛の肉で作ることはあまりない。しかし、ここは日本。庶民が仔牛の肉など入手できるわけがない。そこで、安い安いオージー・ビーフの腿のステーキ用を使うことにする。

右はオカブの豚肉。ロースで脂身が多く使いずらそうだ。

まず、肉をこれでもかと肉叩き(なければビール瓶などで)叩いて、ぺらぺらにする。この肉を叩くという作業は、シュニッツェル作りで非常に重要で、肉の厚いシュニッツェルなど、うどんのような素麺みたいなものである。

まず、肉をこれでもかと肉叩き(なければビール瓶などで)叩いて、ぺらぺらにする。この肉を叩くという作業は、シュニッツェル作りで非常に重要で、肉の厚いシュニッツェルなど、うどんのような素麺みたいなものである。

肉を叩いて延ばしたところ。かなり面積が大きくなっていることが分かる。

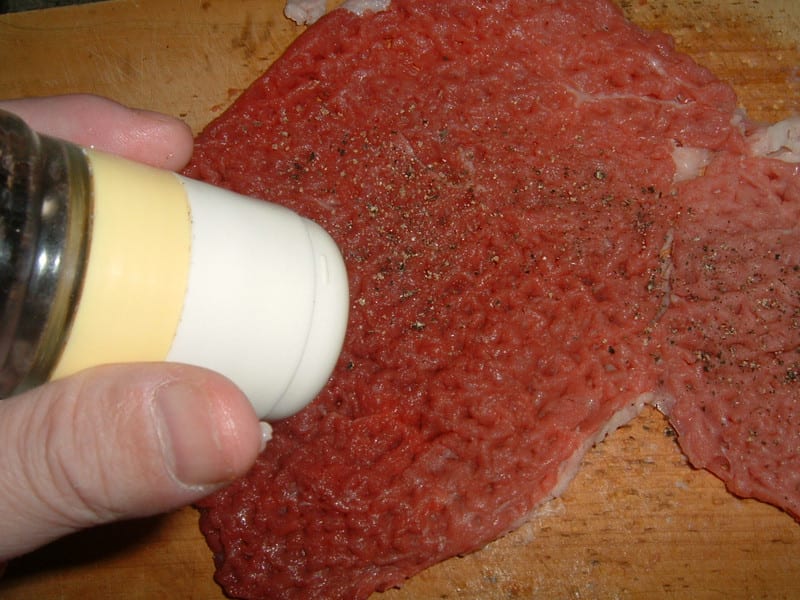

お好みで塩・胡椒で味をつける。オーストリアではまったく下味をつけないシュニッツェルもある。

トンカツを作る要領で小麦粉をまぶす。

センメル粉、センメル・ブレーセル。シュニッツェルを作るときの秘密兵器である。これはトンカツを作るときのパン粉に相当するもので、実際にカイザー・センメルというドイツのパンのパン粉なのだが、このセンメル・ブレーセルがあるのとないのとでは大違い。普通のパン粉で作ったシュニッツェルはただの薄っぺらいトンカツと化す。

センメル粉、センメル・ブレーセル。シュニッツェルを作るときの秘密兵器である。これはトンカツを作るときのパン粉に相当するもので、実際にカイザー・センメルというドイツのパンのパン粉なのだが、このセンメル・ブレーセルがあるのとないのとでは大違い。普通のパン粉で作ったシュニッツェルはただの薄っぺらいトンカツと化す。

センメル・ブレーセル近景。普通のパン粉よりも粒がかなり細かく、乾燥度も高い。

センメル・ブレーセルをまぶす。まんべんなく塗りこむように粉をつけていく。

サラダ油で揚げる。本場物はフライパンに薄くしいたラードで揚げ焼きにするというのだが、その「焼く」という行為と、擬似トンカツであるシュニッツェルとの接点が分からず、今までもフライやトンカツを作るときのようにたっぷりの油で揚げてきた。今回も、普通に揚げます。

サラダ油で揚げる。本場物はフライパンに薄くしいたラードで揚げ焼きにするというのだが、その「焼く」という行為と、擬似トンカツであるシュニッツェルとの接点が分からず、今までもフライやトンカツを作るときのようにたっぷりの油で揚げてきた。今回も、普通に揚げます。

出来上がり。ウィンナ・シュニッツェルは、「ラデツキー行進曲」で名高いラデツキー将軍がミラノ遠征の際、ミラノ風カツレツをウィーンに持ち帰って宮廷料理として定着したという。揚げた黄金色がハプスブルグ家の繁栄と隆盛を象徴しているとも言われている。まあそんな能書きは抜きにして熱々にレモンをきゅっと絞っていただく。付け合せは茹でジャガイモ。ウィーンで食べたシュニッツェルの付け合せはほとんどがジャガイモだった。

出来上がり。ウィンナ・シュニッツェルは、「ラデツキー行進曲」で名高いラデツキー将軍がミラノ遠征の際、ミラノ風カツレツをウィーンに持ち帰って宮廷料理として定着したという。揚げた黄金色がハプスブルグ家の繁栄と隆盛を象徴しているとも言われている。まあそんな能書きは抜きにして熱々にレモンをきゅっと絞っていただく。付け合せは茹でジャガイモ。ウィーンで食べたシュニッツェルの付け合せはほとんどがジャガイモだった。

家を出て寒さ募れる夕暮れや 素閑

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます