ひめちゃんと獅子丸は、堀之内を北に出ます。

久しぶりに、赤城山がその姿を現しています。

ひめちゃんは、何故か浮かない顔です。

今にして思えば、予感がしたのかな?

堀之内の出口に、最近自販機があってガラスの破片がよくあります。

気を付けて通ったはずですけど、ひめちゃんは突然「痛いよ 」と泣きじゃくります。

」と泣きじゃくります。

後ろの右足が付けません

3本足でなんとか、帰宅します。

動物病院の診療開始時間に合わせて、急行です。

幸いにして、切り傷はありませんでした。

痛み止めの注射を2本して、お薬をもらって帰ります。

よかったね。

笑顔が戻りました

もうあの道は通れないね

20年歩いたお散歩コースだけど、ひめちゃんたちは靴を履いていないんだものね

旧勢多郡新里村には、有名な「善昌寺縁起」があります。

ところが、安政三年(1774)に刊行された『上野国志』には、記載がありません

毛呂権蔵(もろごんぞう)は、「寺僧の云へるは舟田入道、此地に隠居せり、即こゝに死去せしと、然れども太平記に舟田入道は、建武二年正月十六日、京都の戦に細川耶律師定禅が為に討る、此に依て見れば無稽の語なり、」と書いてます。

善昌寺縁起を写していません。

たぶん、まだなかったのでしょう

毛呂権蔵は、実は(新田郡)世良田村の舟田善昌館跡に住んでいたのです

それは口に出さなかったと思いますけど、善昌寺の僧にとっては、新田のゆかりを信じていないことは伝わったことでしょう

奮起した善昌寺側は、「善昌寺縁起」を創作したと思われます。

実は、彼らは、西上州の新田の伝承を持っていたのです。

善昌寺側は、西上州から新田の伝承をもってやって来た人々だったのでしょう。

「善昌寺縁起」の〆の日付は、応仁二年(1468)三月三日です。

どうしてこの日付にしたのでしょう?

応仁と言えば、応仁の乱です。

そうだ、西軍の大将は、山名宗全(やまなそうぜん)だ。

山名氏は新田氏の支族で、西上州の山名が名字の地です

山名氏の記憶を訪ねて、山名(高崎市山名町)に行ってみよう

まず、ナビに従って、山名八幡宮を目指します。

「到着です。」のアナウンス

山の斜面の住宅密集地です。

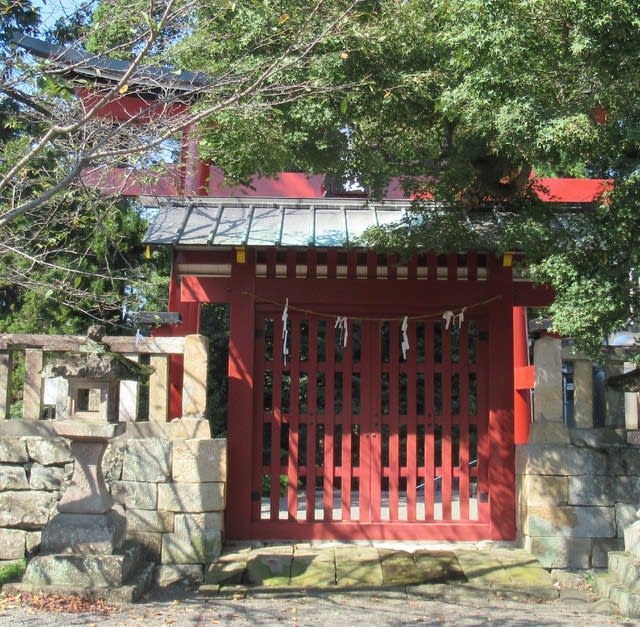

うろうろして赤い鳥居を見付けて、やっと到着です

実はあの断崖絶壁の集落の向こう側でした。

ナビさん、しっかり。

駐車場の脇には踏切です。

上野三碑・山上碑(やまのうえひ)の案内もあります。

歩いて行けるのかな?

山名駅を見ながら線路を渡ります。

線路を渡って、脇から楼門をくぐります。

楼門には、左右に神馬と神将です。

赤い元気な二の鳥居です。

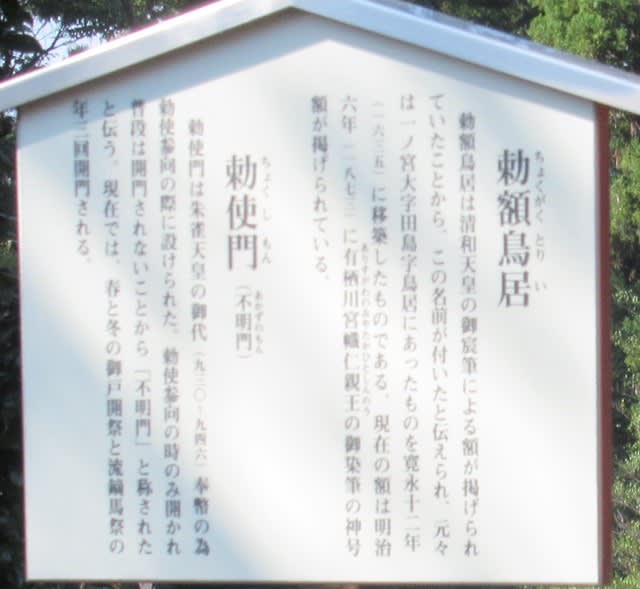

手水舎の所に、神社の由緒がありますけど、かすれて読めません。

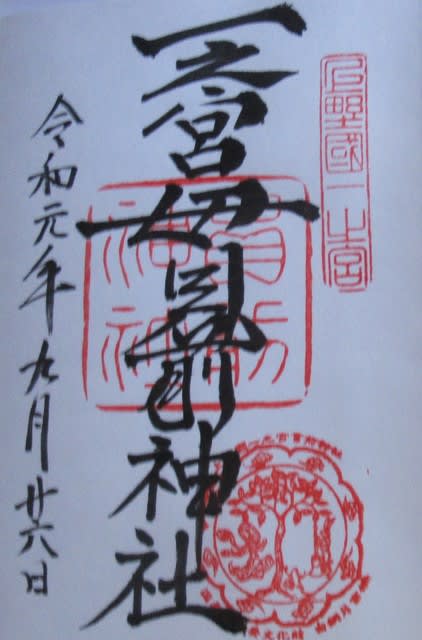

御朱印と一緒に頂いたパンフレットからの引用です。

社殿によると山名八幡宮は源氏の一族新田氏の祖義重の子、義範が宇佐八幡宮を勧請したと伝わります。また後醍醐天皇の孫君長親王が当社において安産の祈願をし無事に良王君が生まれ、健やかに成長されてより安産と子育ての神として長きに渡り称えられてきました。

いきなり、右側に山名一族の神馬です

ここ山名は、山名氏の名字の地なのですね

階段脇には、いかめしいそうな狛犬です。

階段を登って、拝殿で参拝です

おや、カラフルな彫刻があります

社務所で御朱印をお願いします。

御朱印を頂いて、境内散策です

犬の親子ですね。

犬の親子と二股大根があります。

親子仲良くということかな?

あそうだ、犬はお産が軽いとか言います。

実際はそんなことはなく、それなりに大変です。

安産の祈願かな?

本殿は、カラフルな彫刻でいっぱいです

名のある彫刻師が、関わっていそうです

(つづく)