ひめちゃんと獅子丸は、堀之内を北に出て、お散歩してきました。

さて帰ろうした時、ひめちゃんの目に小学生の姿が映りました。

ひめちゃんは子どもが苦手です。

急遽脇道に入り、諏訪神社の裏の元蓮田を通って帰ります。

右の森は諏訪神社裏の森、向こうの山は赤城山です。

引っこ抜かれたはずの蓮がたくましく生き抜いています

先日、二宮赤城神社に詣でました。

記事は後日アップします

御朱印とともにいただいた由緒書に、

あるとき、赤城の神が絹機を織るのに、くだが不足したので思案の末、貫前の神は外国から来て機織りが上手であるから、持っているであろうと頼み、借りて織りあげた。そこでこのような技術を持った神が他国へ移っては困るので、赤城神社は一宮であったが、その地位を貫前神社に譲って二宮になったという話です。

とあります。

ちょっと、気になる貫前神社だったのです。

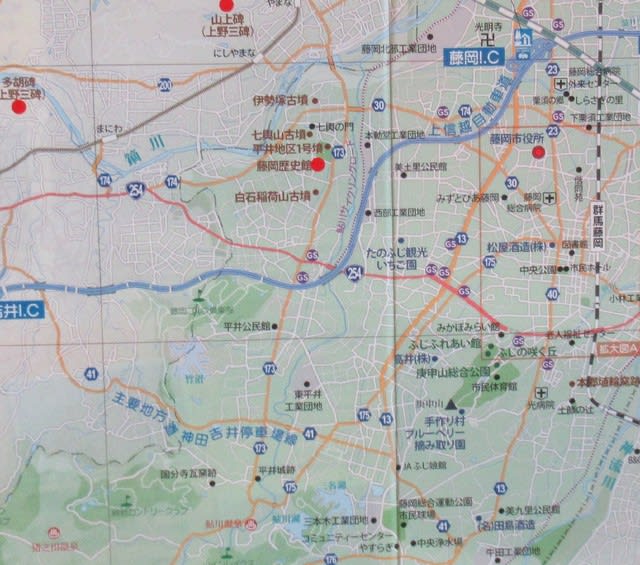

群馬サファリパークから10~15分くらいだったと思います。

坂道を上り、大きな鳥居にでました。

貫前神社の大鳥居です

ここにも駐車できそうですけど、脇道を上ります。

右側の脇道から登ってきました。

ここまで車で上れるのはありがたいことです

日陰を見付けて、駐車します。

「上って下がる参道」、これから下がります。

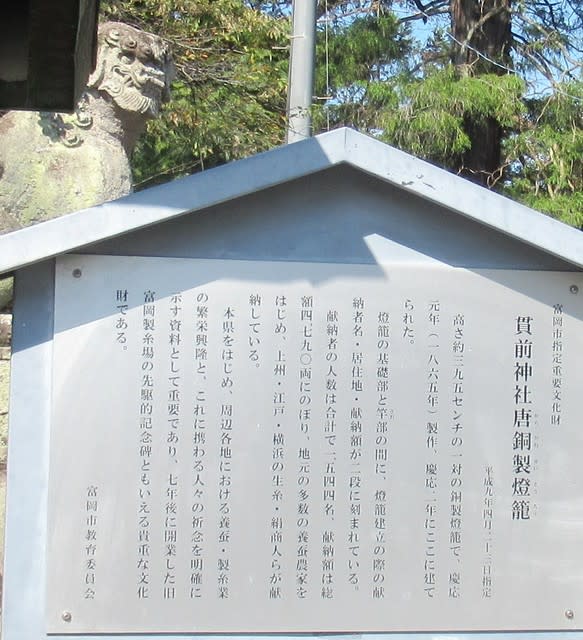

大きな灯籠があります。

門(総門)の脇に説明板です。

製糸関係の大勢の人々が献納したとあります。

そして、「富岡製糸工場の先駆的祈念碑とも言える」とあります。

確かに多くの人名がみえます

鉄製なので、石よりはるかにたくさんの人名が刻みやすかったようです。

そばの狛犬もユニークです

総門をくぐって、下ります。

降りた所の楼門に賽銭箱があって、そこでお賽銭を入れて参拝するとききました。

降りて総門を振り返ります。

こころばかりのお賽銭を入れて、2礼2拍1例礼で参拝です。

社務所で御朱印を頼んで、拝殿の周りを廻ります。

御朱印と一緒にいただいたしおりには、「現在の社殿は徳川家光公の命によって寛永12年(1635)に造営され、本殿・拝殿・楼門は、国の重要文化財に指定されている、総漆塗り極彩色の荘厳華麗なものとなっている」とあります。

どう表現したらいいか言葉が見つかりませんでしたけど、荘厳華麗なのです

本殿には行けませんけど、柵の外をめぐります。

本殿の裏に、大きな杉があります。

「大杉(藤太杉)」ということです。

説明板が薄れてしまっていて、よくみえませんけど、「藤原秀郷(俵の藤太秀郷)が平将門討伐の時に参詣し奉納した杉だ」という事のようです

秀郷さん、戦いの前にあちこちの神社に戦勝祈願の参拝をしているんですね

こちらは、神楽殿かな?

一回りして、総門前の社務所に戻りました。

御朱印できてるかな

(つづく)

念のため、痛み止めと化膿止めのお注射をしておきましょう。そうすれば、もうう大丈夫です。」

念のため、痛み止めと化膿止めのお注射をしておきましょう。そうすれば、もうう大丈夫です。」