現代剣道のルーツといわれる一刀流ですが、その流祖伊藤一刀斎景久<いとういっとうさいかげひさ>の生涯は、謎に包まれています。

まず、その生国がはっきりとしません。

伊豆大島(東京都)をはじめ、伊豆国伊東(静岡県)、近江国堅田(滋賀県)、加賀国金沢(石川県)、越前国敦賀(福井県)などいくつもの説があります。

生年も天文19(1550)年とも永禄3(1560)年ともいわれます。

さらに名字も、伊藤ではなく伊東とするものもあります。もともとの名は、前原弥五郎といいました。

生来たくましい肉体を持ち、腕力があるばかりでなく敏捷性にも優れていたそうですから、もともと剣の天分に恵まれた人だったのでしょう。14歳の時に大島を出たといいますが、その手段が凄い。なんと板1枚を抱えて海に飛び込み、それにすがり、泳いで三島(静岡県)に渡ったと伝えられています。

三島大社の床下に起居していた一刀斎は、富田一放<とだいっぽう>という刀術者と試合をしました。一撃で一放を倒した一刀斎に、立会人を務めた同社の神官織部<おりべ>が瓶割刀<かめわりとう>を授けました。

この刀は同社に奉納されていたもので、抜身のまま天井の梁に括りつけてあったのが、縄が切れて落ちた時、下にあった酒瓶をまっ二つに割ったといいます。一刀流の宝刀とされ、代々宗家に受け継がれました。

その後江戸へ出て、中条流から鐘捲<かねまき>流を創始した鐘捲自斎<じさい>の門人となります。5年もたたずに、門弟の中で一刀斎に敵う者は1人もいなくなってしまいました。

「私は御流儀の妙所を会得しましたので、お暇をいただきます」

そう自斎に言いましたが、そんな短期間で妙境に達することができるはずがないと認めなかったので、ならば証明するまでと、直に木刀を取って立ち合うこととなりました。

結果、3度立ち合い、3度とも一刀斎の勝利に終わります。自斎が理由を尋ねると一刀斎は、

「先生が私を打とうとすると、それが私の心に映るのです。私は、ただそれに応じただけです」

と答えました。鐘捲自斎も達人といわれた剣客です。それを相手に、「あんたの打つ手は、すべて見え見えですよ」と言っているのですから、驚くべき天才ぶりです。

感心した自斎は、自流の極意をことごとく一刀斎に授け、快く彼を送り出しました。

円満退社というわけです。この時授けられた5つの極意─妙剣・絶妙剣・真剣・金翅鳥王剣<こんじちょうおうけん>・独妙剣はそのまま一刀流の極意となり、全ての一刀流の技はここから発生したといわれています。

一刀斎はさらに外他<とだ>道宗から判官流を学びましたが、ここでもすぐに奥秘を悟り、道宗のもとを去っています。それからは諸国を遍歴して、数多の武芸者と勝負を重ねていきます。

その戦歴たるや、凄まじいものがあります。真剣勝負33回、殺した相手57人、木刀で打ち倒した者62人と伝えられています。敗れて門人となった者に、唯心一刀流の祖古藤田勘解由左衛門俊直<ことうだかげゆざえもんとしなお>、そして小野善鬼、小野次郎右衛門忠明らがいます。

剣名高い一刀斎は、織田信長や徳川家康にスカウトされたこともありました。しかし、旅から旅への自由な生活を愛し、誰にも仕えることなく流浪の生活を続けました。老齢に至り、兄弟子小野善鬼に勝って一刀流継承者となった忠明に伝書と瓶割刀を授けると、飄然といずこかへ立ち去りました。以後、忠明は2度と一刀斎と会うことはありませんでした。

その晩年は不明です。一説では94歳まで生きたといいますが、彼ほどの天才が、その後エピソードらしいエピソードを何も残していないのは奇異な感じがします。

7月1日の日記で紹介した、小野忠明=小野善鬼説を取る峰隆一郎氏の小説では、神子上典膳<みこがみてんぜん>と組んで善鬼を亡き者にしようとした一刀斎は、善鬼の返り討ちにあって決闘地である下総国(千葉県)小金ヶ原<こがねがはら>で命を落としたのだとしています。

これは峰氏の創作ですが、それなりに説得力があります。従来の説でも、一刀斎は立会人とは名ばかりで、典膳の助太刀同様の働きをして、2人がかりで善鬼を討ち果たしたというものがあります。さらに、典膳が一刀斎を殺したという伝承まであるのです。

一刀斎は望みどおり、お気に入りの典膳を後継者にすることに成功したものの、この時の死闘が老いの身にこたえ、それからほどなくして亡くなったのではないでしょうか。

戦いで深手を負ったのかもしれませんし、優秀な弟子の1人を騙まし討ちにしたことに対する良心の呵責も、一刀斎の老いた肉体を蝕んだのかもしれません。あるいは秘密を守るために、典膳が唯一の証人である師をも葬り去ったと考えるのは、うがち過ぎでしょうか?

もちろん、これはひろむしの勝手な想像です。

流派の未来を典膳に託し、思い残すことのなくなった一刀斎は、剣の道を志して以来駆け抜けてきた修羅の道からようやく抜け出し、穏やかな安らぎの中で最後の日々を送ったというのが、本当のところだったのかもしれません。

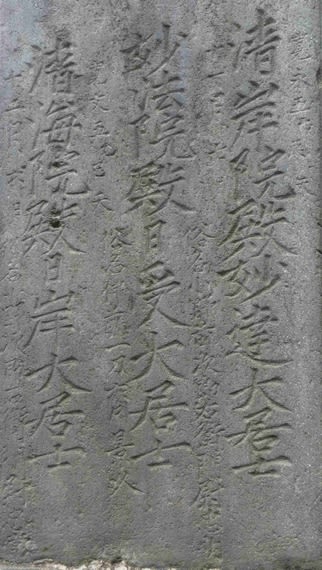

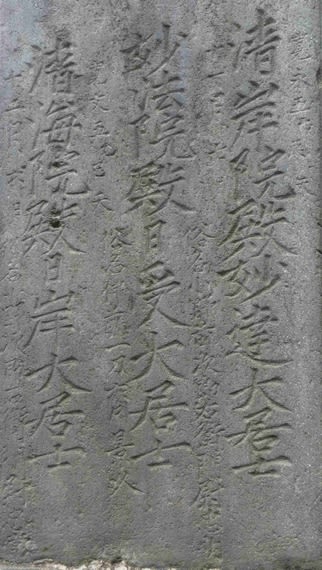

亡くなった場所も定かでない一刀斎が、どこに葬られたのかはわかりません。常楽寺にある墓は小野派一刀流の継承者が、後世になって流祖の遺徳を偲ぶために建立したものです。

今度また訪れることがあったら、稀代の剣豪がその人生の終着点においてどのような境地に達したのか、その魂に問いかけてみたいと思います。

常楽寺の墓碑に刻まれた名。右から小野忠明・伊藤一刀斎・小野忠常

【参考文献】

峰隆一郎著『日本剣鬼伝 伊東一刀斎』祥伝社、1991年

森川哲郎著『日本史・剣豪名勝負95』日本文芸社、1993年

児玉幸多監修『知ってるようで意外と知らない 日本史人物事典』講談社、1995年

戸部新十郎著『剣は語る』青春出版社、1998年

小島英熙著『歴史紀行 素顔の剣豪たち』日本経済新聞社、1998年

横瀬知行著『日本の古武道』日本武道館、2000年

牧秀彦著『剣豪全史』光文社、2003年

牧秀彦著『戦国の兵法者─剣豪たちの源流とその系譜』学習研究社、2007年

まず、その生国がはっきりとしません。

伊豆大島(東京都)をはじめ、伊豆国伊東(静岡県)、近江国堅田(滋賀県)、加賀国金沢(石川県)、越前国敦賀(福井県)などいくつもの説があります。

生年も天文19(1550)年とも永禄3(1560)年ともいわれます。

さらに名字も、伊藤ではなく伊東とするものもあります。もともとの名は、前原弥五郎といいました。

生来たくましい肉体を持ち、腕力があるばかりでなく敏捷性にも優れていたそうですから、もともと剣の天分に恵まれた人だったのでしょう。14歳の時に大島を出たといいますが、その手段が凄い。なんと板1枚を抱えて海に飛び込み、それにすがり、泳いで三島(静岡県)に渡ったと伝えられています。

三島大社の床下に起居していた一刀斎は、富田一放<とだいっぽう>という刀術者と試合をしました。一撃で一放を倒した一刀斎に、立会人を務めた同社の神官織部<おりべ>が瓶割刀<かめわりとう>を授けました。

この刀は同社に奉納されていたもので、抜身のまま天井の梁に括りつけてあったのが、縄が切れて落ちた時、下にあった酒瓶をまっ二つに割ったといいます。一刀流の宝刀とされ、代々宗家に受け継がれました。

その後江戸へ出て、中条流から鐘捲<かねまき>流を創始した鐘捲自斎<じさい>の門人となります。5年もたたずに、門弟の中で一刀斎に敵う者は1人もいなくなってしまいました。

「私は御流儀の妙所を会得しましたので、お暇をいただきます」

そう自斎に言いましたが、そんな短期間で妙境に達することができるはずがないと認めなかったので、ならば証明するまでと、直に木刀を取って立ち合うこととなりました。

結果、3度立ち合い、3度とも一刀斎の勝利に終わります。自斎が理由を尋ねると一刀斎は、

「先生が私を打とうとすると、それが私の心に映るのです。私は、ただそれに応じただけです」

と答えました。鐘捲自斎も達人といわれた剣客です。それを相手に、「あんたの打つ手は、すべて見え見えですよ」と言っているのですから、驚くべき天才ぶりです。

感心した自斎は、自流の極意をことごとく一刀斎に授け、快く彼を送り出しました。

円満退社というわけです。この時授けられた5つの極意─妙剣・絶妙剣・真剣・金翅鳥王剣<こんじちょうおうけん>・独妙剣はそのまま一刀流の極意となり、全ての一刀流の技はここから発生したといわれています。

一刀斎はさらに外他<とだ>道宗から判官流を学びましたが、ここでもすぐに奥秘を悟り、道宗のもとを去っています。それからは諸国を遍歴して、数多の武芸者と勝負を重ねていきます。

その戦歴たるや、凄まじいものがあります。真剣勝負33回、殺した相手57人、木刀で打ち倒した者62人と伝えられています。敗れて門人となった者に、唯心一刀流の祖古藤田勘解由左衛門俊直<ことうだかげゆざえもんとしなお>、そして小野善鬼、小野次郎右衛門忠明らがいます。

剣名高い一刀斎は、織田信長や徳川家康にスカウトされたこともありました。しかし、旅から旅への自由な生活を愛し、誰にも仕えることなく流浪の生活を続けました。老齢に至り、兄弟子小野善鬼に勝って一刀流継承者となった忠明に伝書と瓶割刀を授けると、飄然といずこかへ立ち去りました。以後、忠明は2度と一刀斎と会うことはありませんでした。

その晩年は不明です。一説では94歳まで生きたといいますが、彼ほどの天才が、その後エピソードらしいエピソードを何も残していないのは奇異な感じがします。

7月1日の日記で紹介した、小野忠明=小野善鬼説を取る峰隆一郎氏の小説では、神子上典膳<みこがみてんぜん>と組んで善鬼を亡き者にしようとした一刀斎は、善鬼の返り討ちにあって決闘地である下総国(千葉県)小金ヶ原<こがねがはら>で命を落としたのだとしています。

これは峰氏の創作ですが、それなりに説得力があります。従来の説でも、一刀斎は立会人とは名ばかりで、典膳の助太刀同様の働きをして、2人がかりで善鬼を討ち果たしたというものがあります。さらに、典膳が一刀斎を殺したという伝承まであるのです。

一刀斎は望みどおり、お気に入りの典膳を後継者にすることに成功したものの、この時の死闘が老いの身にこたえ、それからほどなくして亡くなったのではないでしょうか。

戦いで深手を負ったのかもしれませんし、優秀な弟子の1人を騙まし討ちにしたことに対する良心の呵責も、一刀斎の老いた肉体を蝕んだのかもしれません。あるいは秘密を守るために、典膳が唯一の証人である師をも葬り去ったと考えるのは、うがち過ぎでしょうか?

もちろん、これはひろむしの勝手な想像です。

流派の未来を典膳に託し、思い残すことのなくなった一刀斎は、剣の道を志して以来駆け抜けてきた修羅の道からようやく抜け出し、穏やかな安らぎの中で最後の日々を送ったというのが、本当のところだったのかもしれません。

亡くなった場所も定かでない一刀斎が、どこに葬られたのかはわかりません。常楽寺にある墓は小野派一刀流の継承者が、後世になって流祖の遺徳を偲ぶために建立したものです。

今度また訪れることがあったら、稀代の剣豪がその人生の終着点においてどのような境地に達したのか、その魂に問いかけてみたいと思います。

常楽寺の墓碑に刻まれた名。右から小野忠明・伊藤一刀斎・小野忠常

【参考文献】

峰隆一郎著『日本剣鬼伝 伊東一刀斎』祥伝社、1991年

森川哲郎著『日本史・剣豪名勝負95』日本文芸社、1993年

児玉幸多監修『知ってるようで意外と知らない 日本史人物事典』講談社、1995年

戸部新十郎著『剣は語る』青春出版社、1998年

小島英熙著『歴史紀行 素顔の剣豪たち』日本経済新聞社、1998年

横瀬知行著『日本の古武道』日本武道館、2000年

牧秀彦著『剣豪全史』光文社、2003年

牧秀彦著『戦国の兵法者─剣豪たちの源流とその系譜』学習研究社、2007年

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます