慶應4(1868)年2月24日に起きた鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍に勝利した新政府軍は、勢いに乗って江戸へと進撃して来ました。その際に徳川慶喜の新政府に対する恭順の意を伝える使者として、西郷隆盛と会うために駿府の大総督府へ乗り込んだのが、当時慶喜を警固する精鋭隊頭に任じられていた山岡鉄舟です。彼の決死の覚悟と至誠の心情は西郷に感銘を与え、勝海舟との会談、江戸無血開城へと繋がります。西郷に、「命もいらず、名もいらず、官位もいらず、金もいらぬという人は始末に困る」と言わしめた鉄舟の人間としての器量を育んだのは、彼が生涯怠ることのなかった剣と禅の修行でした。

鉄舟は天保7(1836)年6月10日、江戸本所<ほんじょ>(東京都墨田区)に600石の旗本、小野朝右衛門高福<あさうえもんたかよし>の5男として生まれました。9歳の時に本所大川端<おおかわばた>で道場を開く久須美閑適斎<くすみかんてきさい>について神陰(真影)流を学んだのが、鉄舟の剣術修行の始まりです。

その翌年、一家は父高福が郡代となった飛彈高山へ移り住みました。高福は千葉周作門下の井上清虎<きよとら>を高山に招き、鉄舟は彼について北辰一刀流を学びます。しかし嘉永4(1851)年に母の磯が、次の年には高福が病死したため、17歳の鉄舟は江戸へ戻りました。江戸では周作の道場玄武館に入門し、主として周作の二男栄次郎の教えを受けます。

稽古の荒さから「鬼鉄」の異名を取った鉄舟は、玄武館だけでなく他流派の道場を訪ねては試合を挑んでいました。そうした中、彼は山岡静山<せいざん>について忍心<にんしん>流槍術を学びます。静山は後に、西郷への使者として鉄舟を推薦することになる槍術家高橋泥舟<でいしゅう>の実兄でした。「江戸一番の槍の使い手」といわれた名人であるばかりでなく高邁な人格者としても知られていましたが、27歳という若さで急死してしまいます。母方である高橋家の養子になっていたため跡目を継げない泥舟に頼まれ、義侠の人鉄舟は静山の妹英子<ふさこ>の婿となり、禄高・格式ともに小野家より低い貧乏旗本の山岡家を継ぎます。安政2(1855)年、20歳の時のことでした。

文久3(1863)年、28歳の時に鉄舟は、生涯の師にして宿命のライバル浅利又七郎義明<あさりまたしちろうよしあき>と出会います。当時、北辰一刀流に満たされないものを感じていた鉄舟に、師の井上は同流の源流の一つである小野派一刀流中西派の浅利に会うことを勧めました。浅利と試合をした鉄舟は、身長6尺2寸(約188センチ)、体重28貫(約105キロ)という巨体を活かして何度も体当たりを試みますが、浅利の老練な竹刀捌<さば>きによって右へ左へとかわされてしまいます。勝負がつかないまま半日近くが過ぎ、ようやく足をからめて浅利を転倒させますが、その瞬間に胴を打たれて敗北を喫しました。

一念発起した鉄舟は浅利に弟子入りし、日夜血のにじむような修行を重ねますが、道場での稽古ではまるで子どものようにあしらわれて手も足も出ません。一人浅利との対決を思う時も、たちまち彼の幻影が現れ、山のようなその姿を前になす術もありませんでした。浅利を乗り越えるための鉄舟の苦闘は、明治維新をまたいで17年にも及ぶ長く険しいものとなりました。

彼は精神面を鍛錬するため何人もの師について参禅しています。禅の修行も剣術同様真剣勝負さながらで師の一人である京都天龍寺の滴水<たくすい>が、「一回一回が命がけであった」と告白しているほどです。

鉄舟が自ら開基となって建立した禅寺があります。それが明治16(1883)年、幕末維新の動乱の中で国事に殉じた人々の菩提を弔うため建てられた全生庵(東京都台東区谷中5-4-7)です。JR・京成電鉄日暮里駅から徒歩10分、地下鉄千代田線千駄木駅から5分のところにあり、通りを挟んで建つ蘭方医伊東玄朴<いとうげんぼく>の墓がある天龍院をはじめ、周辺にはたくさんのお寺が点在しています。

山岡鉄舟が開いた全生庵の本堂

全身全霊を注ぎ込んだ修行の結果、明治13年3月30日払暁、鉄舟は忽然と剣禅一致、無敵の境地に達します。もはや彼の眼前から浅利の幻影は消え去っていました。鉄舟の剣が自分を超えたことを認めた浅利から「無想剣」の極意を伝授され、新たに無刀流を創始します。鉄舟45歳の快挙でした。

彼は無刀流を開いた後もなお怠りなく剣理を追究し、中西派の伝書による組太刀が流租伊藤一刀斎以来の真伝とは少し異なっていることに気づきました。そこで、一刀斎から一刀流を継いだ小野忠明<ただあき>より9代目にあたる小野業雄<なりお>を上総国(千葉県)から招き、明治17年に家伝の組太刀を伝授されたのです。翌年3月、業雄より一刀斎の愛刀瓶割刀<かめわりとう>と伝書のことごとくを授けられ、これ以後鉄舟は自流を「一刀正伝<いっとうしょうでん>無刀流」と称するようになりました。

鍛え抜かれた肉体を持つ鉄舟でしたが、無類の酒好きがたたって胃を悪くし、明治20年の夏、胃がんと診断されました。そして明くる年の7月18日、がんが胃壁を破って胃穿孔を起こし、重体となってしまいます。翌朝、いよいよ死期が迫ったことを覚った鉄舟は、浴室で身を清め、白衣に着替えて皇居の方角に向かって座禅を組み、その姿勢のまま午前9時15分に永眠しました。享年53。剣と禅の達人らしい見事な最期でした。

遺体は自ら開いた谷中の全生庵に葬られました。ここには彼の墓のほか、交流のあった実業家平沼専蔵が明治23年に建てた顕彰碑「山岡鐵舟居士之賛」があります。

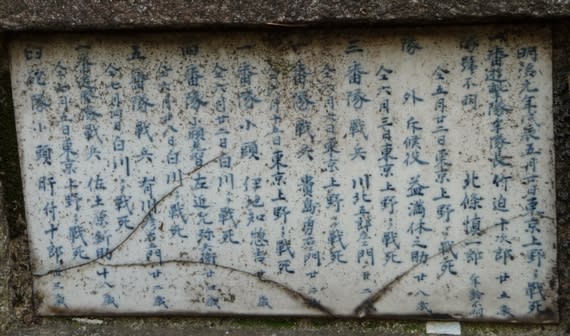

上部に彫られた篆書<てんしょ>体の文字は、戊辰戦争で東征大総督として新政府軍を率い、江戸入りした有栖川宮熾仁親王<ありすがわのみやたるひとしんのう>によるもので、その下の碑文は、浄土宗初代管長鵜飼徹定<うかいてつじょう>の詩文を勝海舟の書によって刻んだものです。国を愛する心深く、友とは篤実に交わり、危難にあっても動じることのなかった人柄について記し、剣と禅、そして書をもよくした鉄舟の、才質優れたることが讃えられています。

「山岡鐵舟居士之賛」碑(左)と墓(下)

「山岡鐵舟居士之賛」碑(左)と墓(下)

【参考文献】

国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』第14巻、吉川弘文館、1993年

間島勲著『全国諸藩 剣豪人名事典』新人物往来社、1996年

岬龍一郎著『新・武士道』講談社、2001年

小島英熙著『山岡鉄舟』日本経済新聞社、2002年

篠田達明著『日本史有名人の臨終図鑑』新人物往来社、2002年

牧秀彦著『剣豪 その流派と名刀』光文社、2002年

是本信義著『時代劇・剣術のことが語れる本』明日香出版社、2003年

渡辺誠著『禅と武士道』KKベストセラーズ、2004年

黒澤雄太著『真剣』光文社、2008年

山村竜也監修『「幕末の志士」がよくわかる本』PHP研究所、2008年

鉄舟は天保7(1836)年6月10日、江戸本所<ほんじょ>(東京都墨田区)に600石の旗本、小野朝右衛門高福<あさうえもんたかよし>の5男として生まれました。9歳の時に本所大川端<おおかわばた>で道場を開く久須美閑適斎<くすみかんてきさい>について神陰(真影)流を学んだのが、鉄舟の剣術修行の始まりです。

その翌年、一家は父高福が郡代となった飛彈高山へ移り住みました。高福は千葉周作門下の井上清虎<きよとら>を高山に招き、鉄舟は彼について北辰一刀流を学びます。しかし嘉永4(1851)年に母の磯が、次の年には高福が病死したため、17歳の鉄舟は江戸へ戻りました。江戸では周作の道場玄武館に入門し、主として周作の二男栄次郎の教えを受けます。

稽古の荒さから「鬼鉄」の異名を取った鉄舟は、玄武館だけでなく他流派の道場を訪ねては試合を挑んでいました。そうした中、彼は山岡静山<せいざん>について忍心<にんしん>流槍術を学びます。静山は後に、西郷への使者として鉄舟を推薦することになる槍術家高橋泥舟<でいしゅう>の実兄でした。「江戸一番の槍の使い手」といわれた名人であるばかりでなく高邁な人格者としても知られていましたが、27歳という若さで急死してしまいます。母方である高橋家の養子になっていたため跡目を継げない泥舟に頼まれ、義侠の人鉄舟は静山の妹英子<ふさこ>の婿となり、禄高・格式ともに小野家より低い貧乏旗本の山岡家を継ぎます。安政2(1855)年、20歳の時のことでした。

文久3(1863)年、28歳の時に鉄舟は、生涯の師にして宿命のライバル浅利又七郎義明<あさりまたしちろうよしあき>と出会います。当時、北辰一刀流に満たされないものを感じていた鉄舟に、師の井上は同流の源流の一つである小野派一刀流中西派の浅利に会うことを勧めました。浅利と試合をした鉄舟は、身長6尺2寸(約188センチ)、体重28貫(約105キロ)という巨体を活かして何度も体当たりを試みますが、浅利の老練な竹刀捌<さば>きによって右へ左へとかわされてしまいます。勝負がつかないまま半日近くが過ぎ、ようやく足をからめて浅利を転倒させますが、その瞬間に胴を打たれて敗北を喫しました。

一念発起した鉄舟は浅利に弟子入りし、日夜血のにじむような修行を重ねますが、道場での稽古ではまるで子どものようにあしらわれて手も足も出ません。一人浅利との対決を思う時も、たちまち彼の幻影が現れ、山のようなその姿を前になす術もありませんでした。浅利を乗り越えるための鉄舟の苦闘は、明治維新をまたいで17年にも及ぶ長く険しいものとなりました。

彼は精神面を鍛錬するため何人もの師について参禅しています。禅の修行も剣術同様真剣勝負さながらで師の一人である京都天龍寺の滴水<たくすい>が、「一回一回が命がけであった」と告白しているほどです。

鉄舟が自ら開基となって建立した禅寺があります。それが明治16(1883)年、幕末維新の動乱の中で国事に殉じた人々の菩提を弔うため建てられた全生庵(東京都台東区谷中5-4-7)です。JR・京成電鉄日暮里駅から徒歩10分、地下鉄千代田線千駄木駅から5分のところにあり、通りを挟んで建つ蘭方医伊東玄朴<いとうげんぼく>の墓がある天龍院をはじめ、周辺にはたくさんのお寺が点在しています。

山岡鉄舟が開いた全生庵の本堂

全身全霊を注ぎ込んだ修行の結果、明治13年3月30日払暁、鉄舟は忽然と剣禅一致、無敵の境地に達します。もはや彼の眼前から浅利の幻影は消え去っていました。鉄舟の剣が自分を超えたことを認めた浅利から「無想剣」の極意を伝授され、新たに無刀流を創始します。鉄舟45歳の快挙でした。

彼は無刀流を開いた後もなお怠りなく剣理を追究し、中西派の伝書による組太刀が流租伊藤一刀斎以来の真伝とは少し異なっていることに気づきました。そこで、一刀斎から一刀流を継いだ小野忠明<ただあき>より9代目にあたる小野業雄<なりお>を上総国(千葉県)から招き、明治17年に家伝の組太刀を伝授されたのです。翌年3月、業雄より一刀斎の愛刀瓶割刀<かめわりとう>と伝書のことごとくを授けられ、これ以後鉄舟は自流を「一刀正伝<いっとうしょうでん>無刀流」と称するようになりました。

鍛え抜かれた肉体を持つ鉄舟でしたが、無類の酒好きがたたって胃を悪くし、明治20年の夏、胃がんと診断されました。そして明くる年の7月18日、がんが胃壁を破って胃穿孔を起こし、重体となってしまいます。翌朝、いよいよ死期が迫ったことを覚った鉄舟は、浴室で身を清め、白衣に着替えて皇居の方角に向かって座禅を組み、その姿勢のまま午前9時15分に永眠しました。享年53。剣と禅の達人らしい見事な最期でした。

遺体は自ら開いた谷中の全生庵に葬られました。ここには彼の墓のほか、交流のあった実業家平沼専蔵が明治23年に建てた顕彰碑「山岡鐵舟居士之賛」があります。

上部に彫られた篆書<てんしょ>体の文字は、戊辰戦争で東征大総督として新政府軍を率い、江戸入りした有栖川宮熾仁親王<ありすがわのみやたるひとしんのう>によるもので、その下の碑文は、浄土宗初代管長鵜飼徹定<うかいてつじょう>の詩文を勝海舟の書によって刻んだものです。国を愛する心深く、友とは篤実に交わり、危難にあっても動じることのなかった人柄について記し、剣と禅、そして書をもよくした鉄舟の、才質優れたることが讃えられています。

「山岡鐵舟居士之賛」碑(左)と墓(下)

「山岡鐵舟居士之賛」碑(左)と墓(下)

【参考文献】

国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』第14巻、吉川弘文館、1993年

間島勲著『全国諸藩 剣豪人名事典』新人物往来社、1996年

岬龍一郎著『新・武士道』講談社、2001年

小島英熙著『山岡鉄舟』日本経済新聞社、2002年

篠田達明著『日本史有名人の臨終図鑑』新人物往来社、2002年

牧秀彦著『剣豪 その流派と名刀』光文社、2002年

是本信義著『時代劇・剣術のことが語れる本』明日香出版社、2003年

渡辺誠著『禅と武士道』KKベストセラーズ、2004年

黒澤雄太著『真剣』光文社、2008年

山村竜也監修『「幕末の志士」がよくわかる本』PHP研究所、2008年

家康開基の大円寺山門には宿敵徳川の葵紋が

家康開基の大円寺山門には宿敵徳川の葵紋が