冒頭からいきなりこんなことをいうのもどうかと思いますが、この映画については、あまり語りたくないというのが正直な気持ちです。「燃えよドラゴン」と出会って衝撃を受けて以来、「ドラゴン危機一発」「ドラゴン怒りの鉄拳」「ドラゴンへの道」「グリーン・ホーネット」「死亡遊戯」と、ブルース・リーが出演する映画が公開される度に欠かさず劇場に足を運んできましたが、「ブルース・リー 死亡の塔」(死亡塔/TOWER OF DEATH。日本公開1981年6月20日)だけは、とうとう劇場で観ることはありませんでした。わずかばかりの未公開映像をツギハギして無理矢理作ったとんでも映画だということはわかっていましたし、一般にブルースの作品とは認められていなかったからです。

しかし、以前にこのブログで「ブルース・リーのドラゴン拳法」を執筆するに当たって入手したブルーレイ・セットの中に入っていたのでやむなく鑑賞してみると(しかもそれが不良品だったので、別のものをもう一度観るハメになるというオマケつき!)、あまりに突っ込みどころ満載なので、取りあえずそれらを洗いざらい吐き出しておかないと、どうも気持ちがスッキリしないので、思い切って書くことにしました。

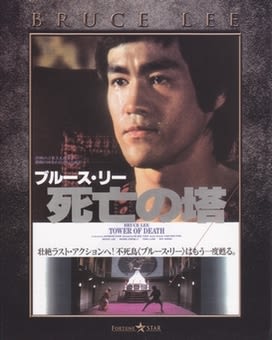

「ブルース・リー生誕70周年記念 ブルーレイコレクション」に収められた「死亡の塔」(左)と、「死亡の塔 エクストリ-ム・エディション[Blu-ray]」(右)。映像内でのタイトルは「GAME OF DEATHⅡ」です

ブルースの急逝から7年後、突如この映画が発表されて世界中のファンを驚愕させました。制作ゴールデン・ハーベスト、総指揮レイモンド・チョウ、監督ン・シーユン、武術指導をユエン・ウーピンが担当しています。「死亡遊戯」の続編として製作され、わたしが観たブルーレイでは英語タイトルが「GAME OF DEATH Ⅱ」となっていました。

1973年の「燃えよドラゴン」劇場公開時にロバート・クローズ版ではカットされた、少林寺の高僧(ロイ・チャオ)と主人公リー(ブルース)が武術の奥義について語り合う場面や、武術大会に出場するためにハンの支配する島に渡ったリーが、あてがわれた個室に入る場面が使われており、これら見たさに劇場に足を運んだ人も多かったのです。また回想シーンでは、子役時代のまだあどけない6歳のブルースや、甘いマスクも瑞々しい15歳の彼の映像も見ることができます。

タイトルに「ブルース・リー」とうたわれていますが、実際の主演はそっくりさんのタン・ロンです。タンは「死亡遊戯」でユン・ピョウらとともにブルースの代役を務めた俳優で、今回も最初は、やはりブルースの代役をしています。彼は1985年の「シンデレラ・ボーイ」でもブルースの亡霊役を演じました。そもそも芸名のタン・ロンというのが、「ドラゴンへの道」の主人公唐龍<タン・ロン>から来ていることは明々白々で、ブルースのそっくりさんとして活動することが前提で登場して来た役者なのでしょう。

それでは、ここからは映画のストーリーを追いながら、この作品の“とんでも”ぶりを見ていくことにしましょう。

ビリー・ロー(ブルース)は、親友の武術家チン・クー(ウォン・チェンリー)が急死したという知らせを聞いて日本に向かいます。そしてまず最初に、チンの養女メイに会うために彼女が歌手をしている銀座のクラブを訪ねるのですが、実際にロケが行われたのは新宿の歌舞伎町です。ご丁寧にも、はっきりと「新宿コマ劇場」のネオン文字が映っています!

なんらかの理由で銀座での撮影ができなかったのか、繁華街の雰囲気を出すには歌舞伎町のほうが適当だったからなのか、事情はよくわかりませんが、もう少しなんとかならなかったものかと、映画製作の雑さにげんなりしてしまいます・・・。

メイがチンから預かったというフィルムを受け取ったビリーは、その後チンの葬儀に参列します。ロケ地は増上寺(東京都港区芝公園4-7-35)です。本尊の木造阿弥陀如来坐像(室町時代製作)までしっかりカメラに収めているので、おそらくはちゃんと許可を取って撮影したのでしょうが、お寺側としてはこんなとんでも映画だと知っていてOKを出したのかどうか、疑問に感じるところです。

大殿(本堂)での葬儀の後、墓地に運ばれたチンの棺は突如現れたヘリコプターに奪われました。それを阻止しようとしたビリーは、ヘリに乗っていた何者かが放った飛矢によって、あっさりと命を落としてしまいます。

壮麗なビリーの葬儀場面には、ブルース自身の葬儀の実写フィルムが使われました。「死亡遊戯」でビリーが犯罪組織と戦うために、死を装って行われた葬儀の際にも同じ時のフィルムが使われています。

このように、何度も彼の葬儀映像を商売に利用するようなやり方は、死者を冒涜しているようで、わたしはあまりいい感じがしませんでした。

何はともあれ、ここに来てようやくタンが、晴れて主役として颯爽と登場します。ブルースの代役としてではなく、自分の顔をはっきりと出して演技ができる喜びは、さぞかし大きなものだったのではないでしょうか。

こうして、復讐を誓う弟のボビー(タン)が日本へやって来ます。ビリーが遺したフィルムに写っていたチンの弟子ルイス(ロイ・ホラン)が怪しいと睨んだボビーは、彼の住む「死の宮殿」を訪ねました。ところが、犯人と疑っていたルイスも、彼が腹心の部下だと思っていた男に惨殺されてしまいました。ボビーは宮殿近くの寺の地下深くにあるとルイスから聞いた「死亡の塔」に潜入します。

主役の座をかち得たとはいえ、タンはブルースの幻影から完全に逃れることはできませんでした。夜間、こっそり宮殿内を探って回るタンの姿は、全身黒ずくめで肩から白い紐がついた黒い袋を下げているという「燃えよドラゴン」でハンの島を探索するブルースがしていた格好の完全なコピーですし、死亡の塔への入口部分は、やはり「燃えよドラゴン」に出てくるハンの地下要塞にそっくりです。

この場面では、タンもブルース同様上着を破られて一旦上半身裸になりますが、それなりによく鍛えられてはいても、胸毛、腋毛処理もせず、ブルースの研ぎ澄まされた刃のような肉体と比べるとさすがに見劣りするためか、すぐに敵の服を奪って身につけます。

地下基地に潜入し、原始人のようなヒョウ柄の服を着た怪力男や、薄紅色の衣を纏った怪僧を倒したボビーの前に、死んだはずのチンが現れました。実は、彼は麻薬密売組織のボスだったのです。警察からも追われる彼は、遺体が調べられることを恐れて、棺を奪わせたのでした。

激闘の末、ボビーは兄が日本へ行く前に置いていった自著のグンフー教本で学んだ截拳道<ジークンドー>(そんなもので、しかも短期間で身につくものなのでしょうか・・・)をも駆使してチンに勝利します。

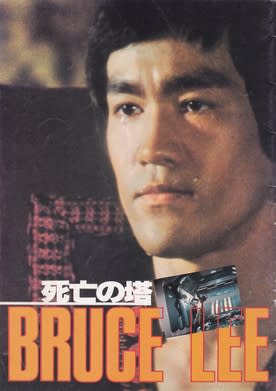

「ブルース・リー 死亡の塔」劇場公開時のパンフレット。書いてあるのはブルースのことばかり…

ざっと、こんな内容の作品です。エンド・ロールでは、バックにブルースの映画やプライベートの写真や映像を次から次へと映し出して、あくまでこれがブルース・リーの映画であることを主張します。

ブルース人気を骨の髄まで利用し尽くそうとするゴールデン・ハーベストとレイモンド・チョウの商魂逞しさには呆れかえりますが、それだけの商売魂があったからこそ、香港の大手映画会社ショウ・ブラザースが出演料を出し惜しみしたブルースの可能性に賭けて契約を交わし、成功への足がかりを作ることができたのだともいえます。そう考えると、レイモンドの欲深さを一概に否定するわけにもいかず、ファンとしては、なんとも複雑な気持ちになってしまいます。

【参考文献】

リンダ・リー著、柴田京子訳『ブルース・リー・ストーリー』キネマ旬報社、1993年

久保田明監修『スクリーン・デラックス カンフー映画大全集』近代映画社、2005年

松宮康生著『ブルース・リー最後の真実』ゴマブックス、2008年

しかし、以前にこのブログで「ブルース・リーのドラゴン拳法」を執筆するに当たって入手したブルーレイ・セットの中に入っていたのでやむなく鑑賞してみると(しかもそれが不良品だったので、別のものをもう一度観るハメになるというオマケつき!)、あまりに突っ込みどころ満載なので、取りあえずそれらを洗いざらい吐き出しておかないと、どうも気持ちがスッキリしないので、思い切って書くことにしました。

「ブルース・リー生誕70周年記念 ブルーレイコレクション」に収められた「死亡の塔」(左)と、「死亡の塔 エクストリ-ム・エディション[Blu-ray]」(右)。映像内でのタイトルは「GAME OF DEATHⅡ」です

ブルースの急逝から7年後、突如この映画が発表されて世界中のファンを驚愕させました。制作ゴールデン・ハーベスト、総指揮レイモンド・チョウ、監督ン・シーユン、武術指導をユエン・ウーピンが担当しています。「死亡遊戯」の続編として製作され、わたしが観たブルーレイでは英語タイトルが「GAME OF DEATH Ⅱ」となっていました。

1973年の「燃えよドラゴン」劇場公開時にロバート・クローズ版ではカットされた、少林寺の高僧(ロイ・チャオ)と主人公リー(ブルース)が武術の奥義について語り合う場面や、武術大会に出場するためにハンの支配する島に渡ったリーが、あてがわれた個室に入る場面が使われており、これら見たさに劇場に足を運んだ人も多かったのです。また回想シーンでは、子役時代のまだあどけない6歳のブルースや、甘いマスクも瑞々しい15歳の彼の映像も見ることができます。

タイトルに「ブルース・リー」とうたわれていますが、実際の主演はそっくりさんのタン・ロンです。タンは「死亡遊戯」でユン・ピョウらとともにブルースの代役を務めた俳優で、今回も最初は、やはりブルースの代役をしています。彼は1985年の「シンデレラ・ボーイ」でもブルースの亡霊役を演じました。そもそも芸名のタン・ロンというのが、「ドラゴンへの道」の主人公唐龍<タン・ロン>から来ていることは明々白々で、ブルースのそっくりさんとして活動することが前提で登場して来た役者なのでしょう。

それでは、ここからは映画のストーリーを追いながら、この作品の“とんでも”ぶりを見ていくことにしましょう。

ビリー・ロー(ブルース)は、親友の武術家チン・クー(ウォン・チェンリー)が急死したという知らせを聞いて日本に向かいます。そしてまず最初に、チンの養女メイに会うために彼女が歌手をしている銀座のクラブを訪ねるのですが、実際にロケが行われたのは新宿の歌舞伎町です。ご丁寧にも、はっきりと「新宿コマ劇場」のネオン文字が映っています!

なんらかの理由で銀座での撮影ができなかったのか、繁華街の雰囲気を出すには歌舞伎町のほうが適当だったからなのか、事情はよくわかりませんが、もう少しなんとかならなかったものかと、映画製作の雑さにげんなりしてしまいます・・・。

メイがチンから預かったというフィルムを受け取ったビリーは、その後チンの葬儀に参列します。ロケ地は増上寺(東京都港区芝公園4-7-35)です。本尊の木造阿弥陀如来坐像(室町時代製作)までしっかりカメラに収めているので、おそらくはちゃんと許可を取って撮影したのでしょうが、お寺側としてはこんなとんでも映画だと知っていてOKを出したのかどうか、疑問に感じるところです。

大殿(本堂)での葬儀の後、墓地に運ばれたチンの棺は突如現れたヘリコプターに奪われました。それを阻止しようとしたビリーは、ヘリに乗っていた何者かが放った飛矢によって、あっさりと命を落としてしまいます。

壮麗なビリーの葬儀場面には、ブルース自身の葬儀の実写フィルムが使われました。「死亡遊戯」でビリーが犯罪組織と戦うために、死を装って行われた葬儀の際にも同じ時のフィルムが使われています。

このように、何度も彼の葬儀映像を商売に利用するようなやり方は、死者を冒涜しているようで、わたしはあまりいい感じがしませんでした。

何はともあれ、ここに来てようやくタンが、晴れて主役として颯爽と登場します。ブルースの代役としてではなく、自分の顔をはっきりと出して演技ができる喜びは、さぞかし大きなものだったのではないでしょうか。

こうして、復讐を誓う弟のボビー(タン)が日本へやって来ます。ビリーが遺したフィルムに写っていたチンの弟子ルイス(ロイ・ホラン)が怪しいと睨んだボビーは、彼の住む「死の宮殿」を訪ねました。ところが、犯人と疑っていたルイスも、彼が腹心の部下だと思っていた男に惨殺されてしまいました。ボビーは宮殿近くの寺の地下深くにあるとルイスから聞いた「死亡の塔」に潜入します。

主役の座をかち得たとはいえ、タンはブルースの幻影から完全に逃れることはできませんでした。夜間、こっそり宮殿内を探って回るタンの姿は、全身黒ずくめで肩から白い紐がついた黒い袋を下げているという「燃えよドラゴン」でハンの島を探索するブルースがしていた格好の完全なコピーですし、死亡の塔への入口部分は、やはり「燃えよドラゴン」に出てくるハンの地下要塞にそっくりです。

この場面では、タンもブルース同様上着を破られて一旦上半身裸になりますが、それなりによく鍛えられてはいても、胸毛、腋毛処理もせず、ブルースの研ぎ澄まされた刃のような肉体と比べるとさすがに見劣りするためか、すぐに敵の服を奪って身につけます。

地下基地に潜入し、原始人のようなヒョウ柄の服を着た怪力男や、薄紅色の衣を纏った怪僧を倒したボビーの前に、死んだはずのチンが現れました。実は、彼は麻薬密売組織のボスだったのです。警察からも追われる彼は、遺体が調べられることを恐れて、棺を奪わせたのでした。

激闘の末、ボビーは兄が日本へ行く前に置いていった自著のグンフー教本で学んだ截拳道<ジークンドー>(そんなもので、しかも短期間で身につくものなのでしょうか・・・)をも駆使してチンに勝利します。

「ブルース・リー 死亡の塔」劇場公開時のパンフレット。書いてあるのはブルースのことばかり…

ざっと、こんな内容の作品です。エンド・ロールでは、バックにブルースの映画やプライベートの写真や映像を次から次へと映し出して、あくまでこれがブルース・リーの映画であることを主張します。

ブルース人気を骨の髄まで利用し尽くそうとするゴールデン・ハーベストとレイモンド・チョウの商魂逞しさには呆れかえりますが、それだけの商売魂があったからこそ、香港の大手映画会社ショウ・ブラザースが出演料を出し惜しみしたブルースの可能性に賭けて契約を交わし、成功への足がかりを作ることができたのだともいえます。そう考えると、レイモンドの欲深さを一概に否定するわけにもいかず、ファンとしては、なんとも複雑な気持ちになってしまいます。

【参考文献】

リンダ・リー著、柴田京子訳『ブルース・リー・ストーリー』キネマ旬報社、1993年

久保田明監修『スクリーン・デラックス カンフー映画大全集』近代映画社、2005年

松宮康生著『ブルース・リー最後の真実』ゴマブックス、2008年

まだ新しいブロンズ製の吉田松陰坐像

まだ新しいブロンズ製の吉田松陰坐像