力道山は自伝で、昭和29(1954)年11月1日付けの某大新聞に、木村政彦がプロレス巡業先の岐阜で、

「シャープ兄弟が来日したとき力道山とタッグ・チームを組んだが、あのとき私は力道山の引き立て役にまわされ、私だけがシャープ兄弟に負けた。真剣勝負なら私は力道山に負けない」

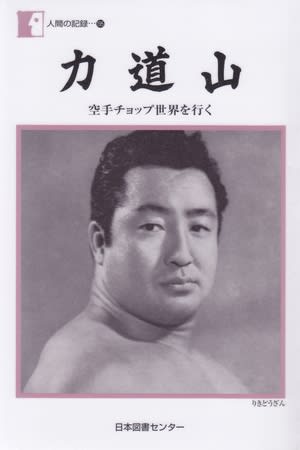

と発言したという記事が載ったと書いています(『力道山 空手チョップ世界を行く』)。

某大新聞については、力道山の伝記の中でもとりわけ詳細だとされる『激録 力道山』に朝日新聞朝刊社会面と書かれており、他にも朝日の記者が聞き出したという記述が諸資料に見られますが、私が実際に朝日新聞の同日付け紙面を調べたところ、いくら目の皿のようにして探しても、そのような記事はどこにも見当たりませんでした。

力道山の記憶違いなのか、あるいは創作なのか、さらに調査を続けたいと思います。

何でその記事を見たかはさておき、力道山は木村発言について触れた後、取ってつけたように、木村が記者の誘導でそのように言わされたのだと後日に知ったと書いていますが、たとえそうだったとしても、木村がまったく心にもないことを口にしたわけではなく、これは彼の本音だったと思います。

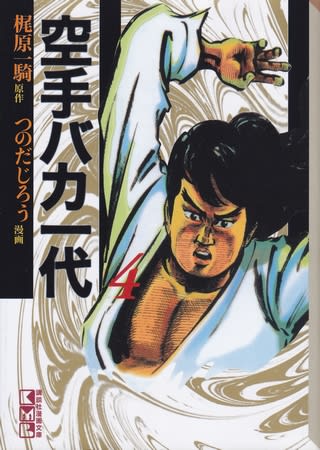

『空手バカ一代』で木村は、大山倍達にシャープ兄弟は自分に対しては反則ずくめで全力攻撃を仕掛け、力道山には花を持たせているのだとぶちまけました。アメリカで、プロレスラーたちと対決した経験を持つ倍達は、即座に裏の事情を覚ります。

「マットの上では敵味方でも、シャープ兄弟を日本に呼んでやったのは力道山・・・つまりは金もうけさせてくれるボスになるわけだから、どうしても木村先輩への風あたりが強くなる!」(講談社漫画文庫、第5巻)

木村とて、実力ではシャープ兄弟に負けないという自負はありましたが、本気を出して相手を当身(打撃技)で気絶させ、手足をへし折ってしまっては今後の興行ができず、日本のプロレス旗揚げは失敗してしまうと、我慢に我慢を重ねてきた苦衷を吐露しました。

『空手バカ一代』は虚実をないまぜにし、格闘技史を混乱させたとの悪評高い作品ですが、このあたりの経緯は真実に近いのではないかという気がします。

シャープ兄弟側の立場としては、力道山たちにみすみすタイトルを譲るわけにはいきませんが、かといって自分たちを稼がせてくれる力道山に惨めな負け役はさせられません。自然、その役回りは木村にめぐってくることになり、あのような試合経過のシナリオが組まれたのでしょう。

木村戦までの半生記『激録 力道山』第1巻

木村戦までの半生記『激録 力道山』第1巻

柔道一筋で、世間知らずの木村にはどこかお人好しなところがあって、そのような立場に不満を抱きつつも、力道山のプロレスに賭ける夢を潰してしまうことはできませんでした。

新聞記者にうまく煽られたとはいえ、そんな木村が堪忍袋の緒を切る結果になったのは、力道山の人間性にも原因があったのかもしれません。

実は彼、めちゃくちゃ性格が悪かったのです!

プロレスを愛する作家の山田智彦は、「猜疑心の強さ、傲慢さ、酒ぐせのわるさ、金銭への執着など」力道山の人格的欠陥を列挙し、そのひどさにファンとしての戸惑いを述懐しています(『ザ・プロレスラー』)。

増田俊也もその言葉を引用しつつ、さらに弟子のアントニオ猪木が動物並みの扱いを受けて暗い怒りを燃やしていたことや、ジャイアント馬場が「人間として何一ついいところのない人でした」と語っていたなどのエピソードを、これでもか、これでもかと紹介しています(『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』)。

木村も力道山とタッグを組んでいる間に、試合以外でも一度ならず不快な思いをさせられたであろうことは、容易に想像がつきます。

これらさまざまな要因から積もりに積もった鬱憤が、ついつい口をついて出てしまったのでしょう。

同じ新聞取材で、木村はこうも発言しています。

「力道山のレスリングはゼスチャーの多いショーだ。ショーでないレスリングで力道山とプロ・レスラーの実力日本一を決したい」

木村の言葉に、血の気の多い力道山は当然のことながらカチンときました。

こうなってしまっては、もう黙ってはいられません。

「よし、やってやる。プロ・レスリングはショーや八百長じゃあない。プロ・レスリングは真剣勝負なのを、大衆にも知らせてやる」(『力道山 空手チョップ世界を行く』)

こうして、“昭和巌流島の決闘”と呼ばれた力道山・木村政彦戦の幕が、切って落とされるのです。

【参考文献】

山田智彦著『ザ・プロレスラー』講談社、1982年

原康史著『激録 力道山』(第1巻 シャープ兄弟、木村政彦との死闘)東京スポーツ新聞社、1994年

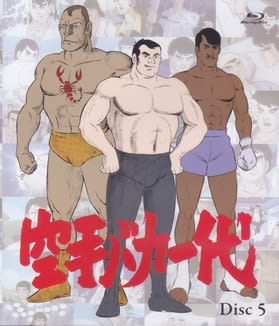

梶原一騎原作、つのだじろう漫画『空手バカ一代』(文庫版第5巻)講談社、1999年

力道山光浩著『力道山 空手チョップ世界を行く』日本図書センター、2012年

増田俊也著『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』(下巻)新潮社、2014年

「シャープ兄弟が来日したとき力道山とタッグ・チームを組んだが、あのとき私は力道山の引き立て役にまわされ、私だけがシャープ兄弟に負けた。真剣勝負なら私は力道山に負けない」

と発言したという記事が載ったと書いています(『力道山 空手チョップ世界を行く』)。

某大新聞については、力道山の伝記の中でもとりわけ詳細だとされる『激録 力道山』に朝日新聞朝刊社会面と書かれており、他にも朝日の記者が聞き出したという記述が諸資料に見られますが、私が実際に朝日新聞の同日付け紙面を調べたところ、いくら目の皿のようにして探しても、そのような記事はどこにも見当たりませんでした。

力道山の記憶違いなのか、あるいは創作なのか、さらに調査を続けたいと思います。

何でその記事を見たかはさておき、力道山は木村発言について触れた後、取ってつけたように、木村が記者の誘導でそのように言わされたのだと後日に知ったと書いていますが、たとえそうだったとしても、木村がまったく心にもないことを口にしたわけではなく、これは彼の本音だったと思います。

『空手バカ一代』で木村は、大山倍達にシャープ兄弟は自分に対しては反則ずくめで全力攻撃を仕掛け、力道山には花を持たせているのだとぶちまけました。アメリカで、プロレスラーたちと対決した経験を持つ倍達は、即座に裏の事情を覚ります。

「マットの上では敵味方でも、シャープ兄弟を日本に呼んでやったのは力道山・・・つまりは金もうけさせてくれるボスになるわけだから、どうしても木村先輩への風あたりが強くなる!」(講談社漫画文庫、第5巻)

木村とて、実力ではシャープ兄弟に負けないという自負はありましたが、本気を出して相手を当身(打撃技)で気絶させ、手足をへし折ってしまっては今後の興行ができず、日本のプロレス旗揚げは失敗してしまうと、我慢に我慢を重ねてきた苦衷を吐露しました。

『空手バカ一代』は虚実をないまぜにし、格闘技史を混乱させたとの悪評高い作品ですが、このあたりの経緯は真実に近いのではないかという気がします。

シャープ兄弟側の立場としては、力道山たちにみすみすタイトルを譲るわけにはいきませんが、かといって自分たちを稼がせてくれる力道山に惨めな負け役はさせられません。自然、その役回りは木村にめぐってくることになり、あのような試合経過のシナリオが組まれたのでしょう。

木村戦までの半生記『激録 力道山』第1巻

木村戦までの半生記『激録 力道山』第1巻柔道一筋で、世間知らずの木村にはどこかお人好しなところがあって、そのような立場に不満を抱きつつも、力道山のプロレスに賭ける夢を潰してしまうことはできませんでした。

新聞記者にうまく煽られたとはいえ、そんな木村が堪忍袋の緒を切る結果になったのは、力道山の人間性にも原因があったのかもしれません。

実は彼、めちゃくちゃ性格が悪かったのです!

プロレスを愛する作家の山田智彦は、「猜疑心の強さ、傲慢さ、酒ぐせのわるさ、金銭への執着など」力道山の人格的欠陥を列挙し、そのひどさにファンとしての戸惑いを述懐しています(『ザ・プロレスラー』)。

増田俊也もその言葉を引用しつつ、さらに弟子のアントニオ猪木が動物並みの扱いを受けて暗い怒りを燃やしていたことや、ジャイアント馬場が「人間として何一ついいところのない人でした」と語っていたなどのエピソードを、これでもか、これでもかと紹介しています(『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』)。

木村も力道山とタッグを組んでいる間に、試合以外でも一度ならず不快な思いをさせられたであろうことは、容易に想像がつきます。

これらさまざまな要因から積もりに積もった鬱憤が、ついつい口をついて出てしまったのでしょう。

同じ新聞取材で、木村はこうも発言しています。

「力道山のレスリングはゼスチャーの多いショーだ。ショーでないレスリングで力道山とプロ・レスラーの実力日本一を決したい」

木村の言葉に、血の気の多い力道山は当然のことながらカチンときました。

こうなってしまっては、もう黙ってはいられません。

「よし、やってやる。プロ・レスリングはショーや八百長じゃあない。プロ・レスリングは真剣勝負なのを、大衆にも知らせてやる」(『力道山 空手チョップ世界を行く』)

こうして、“昭和巌流島の決闘”と呼ばれた力道山・木村政彦戦の幕が、切って落とされるのです。

【参考文献】

山田智彦著『ザ・プロレスラー』講談社、1982年

原康史著『激録 力道山』(第1巻 シャープ兄弟、木村政彦との死闘)東京スポーツ新聞社、1994年

梶原一騎原作、つのだじろう漫画『空手バカ一代』(文庫版第5巻)講談社、1999年

力道山光浩著『力道山 空手チョップ世界を行く』日本図書センター、2012年

増田俊也著『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』(下巻)新潮社、2014年

力道山の自伝『力道山 空手チョップ世界を行く』

力道山の自伝『力道山 空手チョップ世界を行く』 講談社漫画文庫『空手バカ一代』第4巻

講談社漫画文庫『空手バカ一代』第4巻