大山倍達は著書の中で、木村政彦とは血の繋がった兄弟以上に親しい間柄だったと述懐しています(『大山倍達、世界制覇の道』)。また別の著書では、拓殖大学の先輩後輩の間柄であり(これについては前回書いたとおり、確証はありません)、数々の修羅場をくぐり抜けてきた武道家同士でもあるので、互いに意気投合したとも書いています(『空手士魂 わが極真の実像』)。もっとも同書では、2人の出会いは日本国内ではなく、遠征先のアメリカだったということになっています。

これまでも見てきたように、倍達の著述はどこまでが真実なのか判断し難い面はありますが、彼が木村を心から尊敬し、兄と慕って側に付き従っていたのは確かなようです。

木村は倍達の初対面の印象を、「なかなかピシッとしてですね、礼儀正しくて好青年だなあ」と感じたと語っています(『真説 大山倍達』)。憧れの木村の前でカチンコチンに緊張し、直立不動で受け答えする倍達の姿が目に浮かぶようで、微笑ましくなります。

一方、倍達の方は木村のことを、「“鬼の木村”といわれていても、“鬼”になるのは試合および稽古のときだけであって、試合場あるいは稽古場を一歩でも離れれば、木村さんは“仏”のように温厚な方であった」と評しています(『空手士魂 わが極真の実像』)。

『空手バカ一代』でも、プロ柔道の試合を見て感動した倍達が控室の木村を訪ねると、2人はすぐに親しくなり、焼き鳥屋でまるで旧知の間柄のように語り合います。その際に倍達は心の中で、「酒のせいばかりじゃない・・・真の木村さんは、こういういい人なのだ。勝負に鬼となる根性と・・・めぐまれずにいる不幸とが、あの試合中の殺気を、この人に与えるのか・・・?」と呟くシーンがあります(講談社漫画文庫、第5巻)。

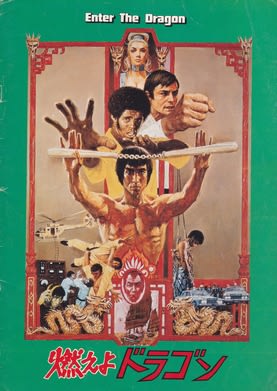

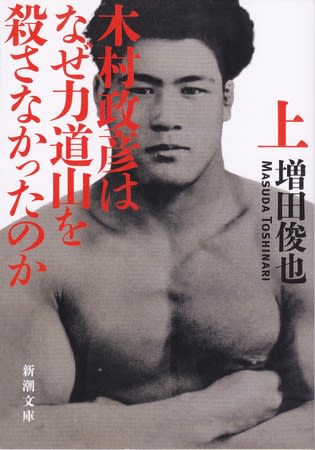

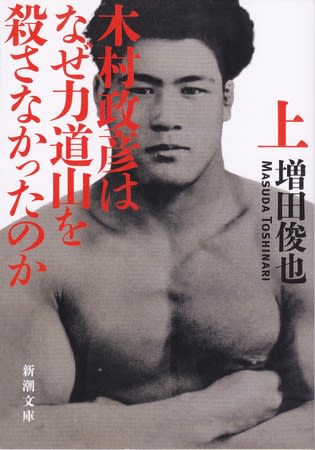

『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』。表紙は17歳の木村。すでに筋骨隆々です

木村と倍達は、実際さまざまなことを論じ合いながら酒を飲む仲だったようです。

両者とも自分より大きく力の強い敵と闘うことの困難さを熟知していましたので、「格闘家は一定水準の体重を維持しなければならない」という点ではいつも意見が一致していました。それゆえか、飲みに行った先で彼らの食べる量は尋常ではなく、30センチほどの串料理を各々50本以上平らげるなど、大食漢ぶりで周囲の人々を驚かせたといいます(『我が父、チェ・ペダル 息子が語る大山倍達の真実』)。

ちなみに木村は身長170センチ、体重は全盛期で85キロと、柔道家としては決して大柄とはいえない体格の持ち主でしたが、当時はまだあまり普及していなかったウェイト・トレーニングを取り入れて体を作りました。250キロあるトロッコの車軸を、ベンチプレスで挙げていたというからなんともパワフルです。

倍達はといえば、木村とさほど変わらない身長175センチ、体重72キロ。しかし、倍達の言によれば、柔道家と違って当時の空手家は身長155センチ、体重45キロといった程度の人が多かったそうですから、その中では体格に恵まれた方でした。もとより地上最強の格闘家を目指す彼にとって、そんなことで優越感にひたっていられるはずもなく、やはり熱心にウェイト・トレーニングをやっています。

ところが、それが当たり前のトレーニングではありません。バーベルを持ち上げる際に、妻や弟子にふとん針を尻の筋肉に突き刺させて、痛みのあまり反射的に出る馬鹿力を利用したというのですから、常軌を逸しています(『わが青春の修練秘録 続ケンカ空手』)。

大山倍達の修行記『わが青春の修練秘録』

大山倍達の修行記『わが青春の修練秘録』

木村も倍達も、人間離れした修練を積んで類を見ない実力者となりましたが、引き換えに、それぞれの世界では異端視される存在となりました。

突き・蹴りなどを相手に当てない“寸止め”ルールが主流だった空手界で、“直接打撃制”による稽古・試合法を主張した倍達が邪道扱いされて孤立してしまったように、木村もプロ柔道を起こしたことによって、アマチュアに固執する柔道界から排斥され、30歳で取った7段から段位が上がることもなく、破門同然で講道館を去った西郷四郎(講道館四天王の1人、姿三四郎のモデル)ですら亡くなった際に6段を追贈されたのに比して、15年間無敗という他の追随を許さぬ記録を打ち立てたにもかかわらず、段位を追贈されることもなく、柔道の普及・発展に貢献した者を顕彰する殿堂入りもできませんでした。

講道館国際柔道センター。功労者19名の肖像写真が並ぶ柔道殿堂があります(東京都文京区春日)

『空手バカ一代』の中で、初めて木村の試合を見た倍達は呟きます。

「どこか・・・おれと似ている・・・! いや・・・そっくりだ!! おそらく木村さんも、また柔道界で、あまりにも実戦的すぎ・・・あまりにも勝負の鬼でありすぎたのだ!!」(講談社漫画文庫、第5巻)

似た者同士の木村政彦と大山倍達が惹かれ合うのは、当然の成り行きだったのかもしれません。しかし、そこに第3の男が介在したことによって、2人の関係はもろくも崩れ去ることになります。

その男こそ、倍達のもう1つの側面の相似形であり、大相撲の力士からプロレスラーに転身し、日本に空前のプロレス・ブームを巻き起こした力道山光浩なのです。

【参考文献】

大山倍達著『わが青春の修練秘録 続・ケンカ空手』スポーツニッポン新聞社、1974年

大山倍達著『空手士魂 わが極真の実像』テレハウス、1985年

梶原一騎原作、つのだじろう漫画『空手バカ一代』(文庫版・第5巻)講談社、1999年

大山倍達著『大山倍達、世界制覇の道』角川書店、2002年

ボム・ス・ファ著、金至子訳『我が父、チェ・ペダル 息子が語る大山倍達の真実』アドニス書房、2006年

基佐江里著『真説 大山倍達』気天舎、2007年

増田俊也著『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか(上)』新潮社、2014年

これまでも見てきたように、倍達の著述はどこまでが真実なのか判断し難い面はありますが、彼が木村を心から尊敬し、兄と慕って側に付き従っていたのは確かなようです。

木村は倍達の初対面の印象を、「なかなかピシッとしてですね、礼儀正しくて好青年だなあ」と感じたと語っています(『真説 大山倍達』)。憧れの木村の前でカチンコチンに緊張し、直立不動で受け答えする倍達の姿が目に浮かぶようで、微笑ましくなります。

一方、倍達の方は木村のことを、「“鬼の木村”といわれていても、“鬼”になるのは試合および稽古のときだけであって、試合場あるいは稽古場を一歩でも離れれば、木村さんは“仏”のように温厚な方であった」と評しています(『空手士魂 わが極真の実像』)。

『空手バカ一代』でも、プロ柔道の試合を見て感動した倍達が控室の木村を訪ねると、2人はすぐに親しくなり、焼き鳥屋でまるで旧知の間柄のように語り合います。その際に倍達は心の中で、「酒のせいばかりじゃない・・・真の木村さんは、こういういい人なのだ。勝負に鬼となる根性と・・・めぐまれずにいる不幸とが、あの試合中の殺気を、この人に与えるのか・・・?」と呟くシーンがあります(講談社漫画文庫、第5巻)。

『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』。表紙は17歳の木村。すでに筋骨隆々です

木村と倍達は、実際さまざまなことを論じ合いながら酒を飲む仲だったようです。

両者とも自分より大きく力の強い敵と闘うことの困難さを熟知していましたので、「格闘家は一定水準の体重を維持しなければならない」という点ではいつも意見が一致していました。それゆえか、飲みに行った先で彼らの食べる量は尋常ではなく、30センチほどの串料理を各々50本以上平らげるなど、大食漢ぶりで周囲の人々を驚かせたといいます(『我が父、チェ・ペダル 息子が語る大山倍達の真実』)。

ちなみに木村は身長170センチ、体重は全盛期で85キロと、柔道家としては決して大柄とはいえない体格の持ち主でしたが、当時はまだあまり普及していなかったウェイト・トレーニングを取り入れて体を作りました。250キロあるトロッコの車軸を、ベンチプレスで挙げていたというからなんともパワフルです。

倍達はといえば、木村とさほど変わらない身長175センチ、体重72キロ。しかし、倍達の言によれば、柔道家と違って当時の空手家は身長155センチ、体重45キロといった程度の人が多かったそうですから、その中では体格に恵まれた方でした。もとより地上最強の格闘家を目指す彼にとって、そんなことで優越感にひたっていられるはずもなく、やはり熱心にウェイト・トレーニングをやっています。

ところが、それが当たり前のトレーニングではありません。バーベルを持ち上げる際に、妻や弟子にふとん針を尻の筋肉に突き刺させて、痛みのあまり反射的に出る馬鹿力を利用したというのですから、常軌を逸しています(『わが青春の修練秘録 続ケンカ空手』)。

大山倍達の修行記『わが青春の修練秘録』

大山倍達の修行記『わが青春の修練秘録』木村も倍達も、人間離れした修練を積んで類を見ない実力者となりましたが、引き換えに、それぞれの世界では異端視される存在となりました。

突き・蹴りなどを相手に当てない“寸止め”ルールが主流だった空手界で、“直接打撃制”による稽古・試合法を主張した倍達が邪道扱いされて孤立してしまったように、木村もプロ柔道を起こしたことによって、アマチュアに固執する柔道界から排斥され、30歳で取った7段から段位が上がることもなく、破門同然で講道館を去った西郷四郎(講道館四天王の1人、姿三四郎のモデル)ですら亡くなった際に6段を追贈されたのに比して、15年間無敗という他の追随を許さぬ記録を打ち立てたにもかかわらず、段位を追贈されることもなく、柔道の普及・発展に貢献した者を顕彰する殿堂入りもできませんでした。

講道館国際柔道センター。功労者19名の肖像写真が並ぶ柔道殿堂があります(東京都文京区春日)

『空手バカ一代』の中で、初めて木村の試合を見た倍達は呟きます。

「どこか・・・おれと似ている・・・! いや・・・そっくりだ!! おそらく木村さんも、また柔道界で、あまりにも実戦的すぎ・・・あまりにも勝負の鬼でありすぎたのだ!!」(講談社漫画文庫、第5巻)

似た者同士の木村政彦と大山倍達が惹かれ合うのは、当然の成り行きだったのかもしれません。しかし、そこに第3の男が介在したことによって、2人の関係はもろくも崩れ去ることになります。

その男こそ、倍達のもう1つの側面の相似形であり、大相撲の力士からプロレスラーに転身し、日本に空前のプロレス・ブームを巻き起こした力道山光浩なのです。

【参考文献】

大山倍達著『わが青春の修練秘録 続・ケンカ空手』スポーツニッポン新聞社、1974年

大山倍達著『空手士魂 わが極真の実像』テレハウス、1985年

梶原一騎原作、つのだじろう漫画『空手バカ一代』(文庫版・第5巻)講談社、1999年

大山倍達著『大山倍達、世界制覇の道』角川書店、2002年

ボム・ス・ファ著、金至子訳『我が父、チェ・ペダル 息子が語る大山倍達の真実』アドニス書房、2006年

基佐江里著『真説 大山倍達』気天舎、2007年

増田俊也著『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか(上)』新潮社、2014年

倍達の自叙伝『大山倍達、世界制覇の道』

倍達の自叙伝『大山倍達、世界制覇の道』 『大山倍達正伝』はソウと倍達の関係を詳述

『大山倍達正伝』はソウと倍達の関係を詳述 文庫『空手バカ一代』⑤巻に木村が登場

文庫『空手バカ一代』⑤巻に木村が登場 『実録 柔道三国志・続』。表紙の写真は牛島辰熊

『実録 柔道三国志・続』。表紙の写真は牛島辰熊