嘉納治五郎という人間は、天才であった。

一種の異様人であったと言ってもいい。

大河格闘技小説『餓狼伝』などで知られる作家の夢枕獏<ゆめまくらばく>氏は、講道館柔道の黎明期を描いた『東天の獅子』の中で、嘉納治五郎のことをこう評しています。明治という西欧文明が怒涛のように押し寄せた時代にあって、日本の最高学府である東京大学の学生、学習院の講師として最先端の知識を学び、教える立場にありながら、古臭い、野蛮であると世間から見向きもされなかった柔術に着目し、それを近代的な柔道として見事に甦らせた嘉納治五郎は、まさに時代を超越した特異な存在だったと言えるでしょう。

夢枕氏はさらに、治五郎がいなければ当然のことながら柔道というものはこの世に存在せず、素手の武道は完全に形<かた>のみを残す形骸化したものになっていただろうと言います。そしてその業績を、「明治という時代に嘉納治五郎という存在が柔道という新時代の武道を創始したということは、人類史的な事件だったと言ってもいい」とまで言い切っています。

柔道が、それ以前の柔術と何がどう違って、どのように新しい時代にマッチして繁栄することができたのか、というのもたいへん興味深い問題ではありますが、それはまた別な機会に譲ることにして、ここではまず、治五郎がなぜ柔術を始めることになったのかを見ていくことにしましょう。

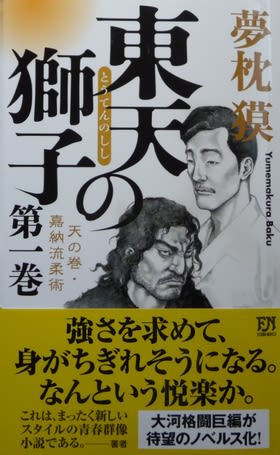

治五郎や講道館四天王が活躍する『東天の獅子』

治五郎や講道館四天王が活躍する『東天の獅子』

治五郎は万延元(1860)年10月28日、摂津国莵原<うばら>郡御影<みかげ>村浜東(現在の兵庫県神戸市東灘<ひがしなだ>区御影)に、幕府の廻船方御用を勤める嘉納次郎作希芝<まれしば>の3男として生まれました。幼少の頃から英才教育を受け、明治3(1870)年に東京に出た後、14歳で育英義塾に入学してオランダ人やドイツ人の教師から英語、ドイツ語、普通学を学びます。治五郎が柔術をやろうと思い立ったのは、ここで学んでいる時期のことです。その動機について、後年彼は次のように書いています。

「(自分は)学科の上では他人におくれをとるようなことはなかったけれども、当時少年の間では、とかく強いものが跋扈<ばっこ>して、弱いものはつねにその下風に立たなければならない勢いであったので、これには残念ながらつねにおくれをとった。自分は今でこそ普通以上の強健な身体を持ってはいるが、その当時は、病身というのではなかったがきわめて虚弱なからだであって、肉体的にはたいていの人に劣っていた」。

そのため、他の塾生から軽んじられたことを悔しく思っていた治五郎は、「日本に柔術というものがあり、それはたとえ非力なものでも大力に勝てる方法であるときいていたので、ぜひこの柔術を学ぼうと考えた」(『嘉納治五郎 私の生涯と柔道』)というのです。決して日本の伝統的な武道が廃れていくのを嘆き、その復興を図ってなどという高邁な理想から出発したわけではありません。「強くなりたい」という、男の子なら誰もが一度は抱く素朴な願望が、柔術を習おうという動機でした。

しかし、その願いがすぐに叶えられたわけではありません。治五郎ははじめ、家に出入りしていた旗本の中井という人が、かつて柔術を学んでいたというので教えてもらおうとしましたが、今時そんなものは必要ないと断られてしまいます。次に彼は、小石川丸山町にあった父の別荘で番人をしていた片桐という人が時々柔術の形をやって見せたことがあったので、その人にも頼んでみますが同じ理由で拒否されます。ほかにもやはり家に出入りしていた、肥後の出で扱心流<きゅうしんりゅう>を学んだ今井という人にも当たりますが、それも不発に終わってしまいます。明治8年に東京大学の前身である開成学校に入学後も希望を捨てられず、父親に相談してみましたが、柔術なんぞやってもしょうがないと相手にされませんでした。

万策尽きて、たいていの人だったらそこで諦めてしまうところでしょうが、治五郎の強さへの願望はよほど大きかったと見えて、それからもずっと執念深く柔術の師匠を探し続けます。そして、ふと整骨をする人に昔柔術家だった者がいるということを聞き込んで、整骨の看板があるとそこに行って柔術をやらないかとたずねることを、根気よく続けていきました。

やがて、ついに治五郎の執念が実を結ぶ時がやって来ます。明治10年、18歳になっていた治五郎は、日本橋の人形町通りで、弁慶橋近くの狭い路地の内に整骨の看板を見つけ、いつものように入って行きました。

そこにいたのは、すでに髪も髭も真っ白になってこそいましたが、筋骨逞しい、堂々たる偉丈夫でした。八木貞之助というその人物との出会いが、治五郎のその後の運命を、大きく変えていくことになるのです。

【参考文献】

嘉納治五郎著『嘉納治五郎 私の生涯と柔道』日本図書センター、1997年

井上俊著『武道の誕生』吉川弘文館、2004年

夢枕獏著『東天の獅子 天の巻・嘉納流柔術』第1巻、双葉社、2012年

一種の異様人であったと言ってもいい。

大河格闘技小説『餓狼伝』などで知られる作家の夢枕獏<ゆめまくらばく>氏は、講道館柔道の黎明期を描いた『東天の獅子』の中で、嘉納治五郎のことをこう評しています。明治という西欧文明が怒涛のように押し寄せた時代にあって、日本の最高学府である東京大学の学生、学習院の講師として最先端の知識を学び、教える立場にありながら、古臭い、野蛮であると世間から見向きもされなかった柔術に着目し、それを近代的な柔道として見事に甦らせた嘉納治五郎は、まさに時代を超越した特異な存在だったと言えるでしょう。

夢枕氏はさらに、治五郎がいなければ当然のことながら柔道というものはこの世に存在せず、素手の武道は完全に形<かた>のみを残す形骸化したものになっていただろうと言います。そしてその業績を、「明治という時代に嘉納治五郎という存在が柔道という新時代の武道を創始したということは、人類史的な事件だったと言ってもいい」とまで言い切っています。

柔道が、それ以前の柔術と何がどう違って、どのように新しい時代にマッチして繁栄することができたのか、というのもたいへん興味深い問題ではありますが、それはまた別な機会に譲ることにして、ここではまず、治五郎がなぜ柔術を始めることになったのかを見ていくことにしましょう。

治五郎や講道館四天王が活躍する『東天の獅子』

治五郎や講道館四天王が活躍する『東天の獅子』治五郎は万延元(1860)年10月28日、摂津国莵原<うばら>郡御影<みかげ>村浜東(現在の兵庫県神戸市東灘<ひがしなだ>区御影)に、幕府の廻船方御用を勤める嘉納次郎作希芝<まれしば>の3男として生まれました。幼少の頃から英才教育を受け、明治3(1870)年に東京に出た後、14歳で育英義塾に入学してオランダ人やドイツ人の教師から英語、ドイツ語、普通学を学びます。治五郎が柔術をやろうと思い立ったのは、ここで学んでいる時期のことです。その動機について、後年彼は次のように書いています。

「(自分は)学科の上では他人におくれをとるようなことはなかったけれども、当時少年の間では、とかく強いものが跋扈<ばっこ>して、弱いものはつねにその下風に立たなければならない勢いであったので、これには残念ながらつねにおくれをとった。自分は今でこそ普通以上の強健な身体を持ってはいるが、その当時は、病身というのではなかったがきわめて虚弱なからだであって、肉体的にはたいていの人に劣っていた」。

そのため、他の塾生から軽んじられたことを悔しく思っていた治五郎は、「日本に柔術というものがあり、それはたとえ非力なものでも大力に勝てる方法であるときいていたので、ぜひこの柔術を学ぼうと考えた」(『嘉納治五郎 私の生涯と柔道』)というのです。決して日本の伝統的な武道が廃れていくのを嘆き、その復興を図ってなどという高邁な理想から出発したわけではありません。「強くなりたい」という、男の子なら誰もが一度は抱く素朴な願望が、柔術を習おうという動機でした。

しかし、その願いがすぐに叶えられたわけではありません。治五郎ははじめ、家に出入りしていた旗本の中井という人が、かつて柔術を学んでいたというので教えてもらおうとしましたが、今時そんなものは必要ないと断られてしまいます。次に彼は、小石川丸山町にあった父の別荘で番人をしていた片桐という人が時々柔術の形をやって見せたことがあったので、その人にも頼んでみますが同じ理由で拒否されます。ほかにもやはり家に出入りしていた、肥後の出で扱心流<きゅうしんりゅう>を学んだ今井という人にも当たりますが、それも不発に終わってしまいます。明治8年に東京大学の前身である開成学校に入学後も希望を捨てられず、父親に相談してみましたが、柔術なんぞやってもしょうがないと相手にされませんでした。

万策尽きて、たいていの人だったらそこで諦めてしまうところでしょうが、治五郎の強さへの願望はよほど大きかったと見えて、それからもずっと執念深く柔術の師匠を探し続けます。そして、ふと整骨をする人に昔柔術家だった者がいるということを聞き込んで、整骨の看板があるとそこに行って柔術をやらないかとたずねることを、根気よく続けていきました。

やがて、ついに治五郎の執念が実を結ぶ時がやって来ます。明治10年、18歳になっていた治五郎は、日本橋の人形町通りで、弁慶橋近くの狭い路地の内に整骨の看板を見つけ、いつものように入って行きました。

そこにいたのは、すでに髪も髭も真っ白になってこそいましたが、筋骨逞しい、堂々たる偉丈夫でした。八木貞之助というその人物との出会いが、治五郎のその後の運命を、大きく変えていくことになるのです。

【参考文献】

嘉納治五郎著『嘉納治五郎 私の生涯と柔道』日本図書センター、1997年

井上俊著『武道の誕生』吉川弘文館、2004年

夢枕獏著『東天の獅子 天の巻・嘉納流柔術』第1巻、双葉社、2012年