信玄ミュージアムで、今、ちょっと旗が流行ってます♬

旗もいろいろですが、ミュージアムの旗は、やっぱり軍旗🏁

戦国武将の館跡をご紹介する施設ですから🏠

無料公開エリア、常設展示室の棟持ち柱の屋根を見上げてみてください。

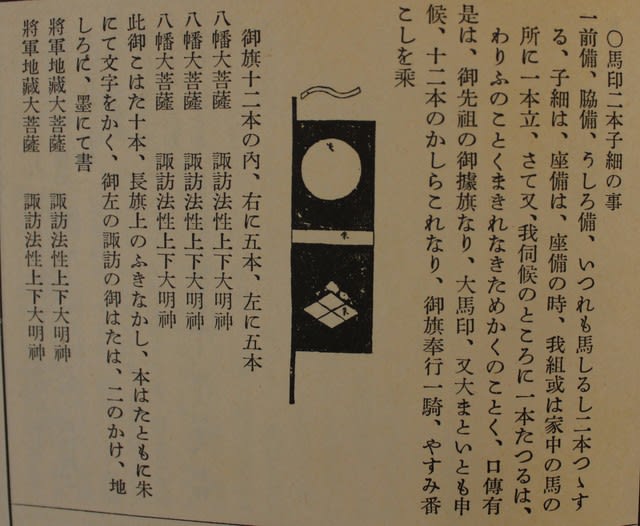

「八幡大菩薩」

「勝軍地蔵大菩薩」

「諏訪法性上下大明神」が天井高くはためきます。

さらに、武田軍の「大馬印」、別名「大まとい」

日輪と武田菱を組み合わせたものも。

江戸時代のベストセラー、

甲州流軍学のテキスト「甲陽軍鑑」などの史料には、さまざまな旗が登場しますが、

〇馬印二本子細の事 「甲陽軍鑑」より

信玄ミュージアムの常設展示室を飾る旗の色は、

「川中島合戦図屏風」(和歌山県立博物館)の旗の色を参考にしています。

「川中島合戦図屏風」(和歌山県立博物館)の旗の色を参考にしています。

当館の特別展示室で展示されている戦国時代の「馬骨」(レプリカ)

解説で使用しているものが、「川中島合戦図屏風」です。

(ごめんなさい。感染予防のため、特別展示室は閉室中です。)

合戦図には、本当にたくさんの旗が登場します。

武者の背に目印として差し入れられたり、本陣に掲げられたり。

ひとりにつき一本(!?)と、錯覚するくらいに。

ひとりにつき一本(!?)と、錯覚するくらいに。

戦場において、旗は所属や任務をはっきりさせる目印であり、

敵と味方を識別し、武功をアピールするものでもありました。

時代を経るごとに、こうした現世的な役割が大きくなっていったようですが、

守護神の降臨と戦勝を祈り念ずるという、本来の旗の役割がなくなることはありませんでした。

だからこそ、武将たちが信仰した神々の名入り軍旗!

🏁太陽信仰にも通じる「日輪」と先祖代々受け継がれた家紋「武田菱」※の入った「馬印」

※江戸時代以降、武田氏の家紋と言えば武田菱。

「甲陽軍鑑」も「川中島合戦図屏風」も江戸時代以降のもののため、

ここでは花菱ではなく、武田菱なんです🙇

🏁武田氏含め、源氏の流れを継いだ多くの氏族の守護神、「八幡大菩薩」

「はちまん」と読みますが、もともとは「やはた」(=たくさんの旗)と読まれました。

旗と神さまとの関連もおもしろいですね。

🏁「勝(将)軍地蔵大菩薩」(しょうぐんじぞうだいぼさつ)

鎌倉時代以降、武家に信仰された地蔵菩薩なのですが、

鎧に兜、右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に如意宝珠(にょいほうじゅ)※で、軍馬にまたがって降臨!

お地蔵さまなのですが、修験道系軍神なのです!

お地蔵さまなのですが、修験道系軍神なのです!

※如意宝珠は、意のままに願いを叶えられる宝。打ち出の小槌みたいですね。

🏁そして、信玄が何度となく願文を奉納し、戦勝祈願をしたとされる諏訪大社に祀られる軍神

「諏訪法性上下大明神」(すわほっしょうじょうげだいみょうじん)

信玄公ご愛用の「諏訪法性兜」も、諏訪の大明神からお借りしていた(!?)ものとか。

「旗」は、宗教儀式や戦の陣営に、標識または飾りとして掲げられたもの。

その語源は明らかではないようですが、もともとの意味は「ひらめく布切れ」

はたはたはたっとはためく・・・イメージでしょうか。

本来、旗はさまざまなお祭りに神さまをお招きするための依り代。

神さまに気づいてもらえるように、ちゃんと降りてきてもらえるように、

長い棒を高く掲げて、その先っぽに目印までつけて。

こんなふうに神さまが呼ばれるのは、神事の場。

でも、生き死ににもかかわる戦の場でも不可欠で。

どちらも、人事を尽くしてなんとやら、後は神さまのお気持ち次第(!)、

どちらも、人事を尽くしてなんとやら、後は神さまのお気持ち次第(!)、

いやいや何としても助けてください(!)な側面が通じ合っているような。

そんな人間心理、想像に難くありません・・・。

信玄ミュージアムを守る(!?)

手作りの甲冑&フェイスシールドのこの方にも、

お地蔵さまがちゃーんと降臨しますように✨

お地蔵さまがちゃーんと降臨しますように✨

【お知らせ】

信玄ミュージアムでは、

昨日から始まりました「あなたが選ぶ 武田24将総選挙」につづき、

夏のイベント第二弾・「川中島合戦にタイムトリップ!」を

8月8日(土)開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の再拡大を受けて中止することを決定しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます