1、『新屋坐天照御魂神社(にいやにますあまてるみたまじんじゃ)』(大阪府茨木市)

『日降ヶ丘(ひぶりがおか)』。

かつての古代祭祀の後ともいわれ、御祭神(天照御魂大神)降臨伝承が伝わる。

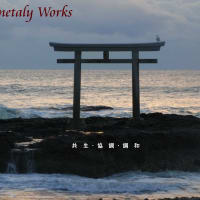

鳥居。

ここより少々石段あり。

拝殿

本殿

摂社・出雲社(須賀神社)

末社・六社(通称・六社さん)

御祭神 天照御魂大神(あまてるみたまのおおかみ)

相殿 天照皇御魂大神(あまてらすすめみたまのおおかみ)

天饒石国饒石天津彦火瓊々杵大神(あまにぎしくににぎしあまつひこほのににぎのおおかみ)

新屋坐天照御魂神社は、第十代崇神天皇の御宇、天照御魂大神が現在の茨木市福井の西の丘山(日降ヶ丘)にご降臨され、同七年九月、物部氏の祖である伊香色雄命を勅使として丘山の榊に木綿を掛け、しめ縄を引いて奉斎したのが創祀とされ、実に二千百年の歴史を有しており、摂津国屈指の歴史と社格を誇る神社であります。

第十四代仲衰天皇の御宇、神功皇后には三韓を征せられるに当たり新屋の川原にて禊の祓と戦勝祈願をされ、凱旋の後、天照御魂大神の荒魂、幸魂を西の川上と東の川下の辺りに斎祀らせました。(上河原社・西河原社)

貞観元年(859)には従四位下、天慶三年(940)には正四位上の神位を授かり更に、延喜年中には延喜式内名神大社として四時祭・相嘗祭・臨時祭など数々の国家の重要祭事に預かりました。

また、当社は創建時より朝廷の結びつき殊の外つよく第二十六代継体天皇の御宇に初めて奉幣使が遣わされて以来、第九十代亀山天皇の御宇まで実に二百十九回の奉幣使が遣わされるなど、神祇官直支配の案上の官幣大社として永く国家平安、五穀豊穣を祈願してきました。

この間、皇極三年(644)には中臣鎌子連(後の藤原鎌足)が神祇伯に任じられ、奉幣使として当社に参詣されるなど、平安時代までは朝野の篤い崇敬がよせられ、社頭は大いなる隆盛を誇りましたが鎌倉時代に至り、嶋下郡の総社と定められるも武家による諸規則の制定・強化、神領没収など社頭の衰微が始まり、室町時代末期の大永七年二月(1527)、細川家の内紛(大永の乱)により兵火に遭うところとなりご神殿、神宝、神器悉く灰燼に帰しました。

そして、天正十二年(1584)、中川清秀公が社殿を再建し、現在の基礎が構築されました。清秀公は当社の氏子中河原の人であり後、その功によって、茨木城主になったと言われています。

その後、明治五年郷社に列せられ、御本殿の外、摂社として出雲社、須賀社の二社と六社神社などの末社が境内に祀られています。(「新屋坐天照御魂神社」ウェブサイトより)

この日初めに参拝させていただいた神社。

延喜式内社であり、名神大社でもある。

古社ならではの特有の風格は、まさに往時を偲ばせた。

御祭神「天照御魂大神(あまてるみたまのおおかみ)」は、今回のテーマでもある饒速日大神(にぎはやひのおおかみ)の、いくつもある別称のひとつ。

2、『磐船神社』(大阪府交野市)

当社は大阪府の東北部、交野市私市(かたのし きさいち)にあり、奈良県生駒市に隣接する、生駒山系の北端、まさに河内と大和の境に位置します。境内を流れる天野川は、10キロほどくだって淀川に注ぎ込みます。この天野川にそって古代の道ができ、「上つ鳥見路」と名付けられ、後世には「磐船街道」とか「割石越え」と呼ばれるこの道(現在の国道168号線)は現在の枚方と奈良の斑鳩地方をむすび、さらには熊野にまで続く道でした。瀬戸内を通り大阪湾に到着した人々や大陸の先進文化は、大和朝廷以前にはそこから淀川、天野川を遡りこの道を通って大和に入るのが最も容易であったと思われます。

またその一方で、古代からの日本人の巨石信仰にも思いを馳せると、天の磐船は古代の人々にとってまさに天から神様の降臨される乗り物であり、その磐船のある場所は神様の降臨される聖域でありました。そしてこの地に出現された饒速日命はまさに天から降臨された神様であり、長髓彦などの豪族たちをはじめ、大和の人々から天神(あまつかみ)として崇敬を集めたのであり、命のお伝えになられた文化が大和河内地方を発展させたものと思われます。そして当社は、天神として初めて大和河内地方に降臨された饒速日命の天降りの地として信仰されてきました。(『磐船神社』ウェブサイトより)

饒速日命の伝承において、必ずといってよいほど語られる神社。

拝殿。

背後には縦横十二メートル、聳えるように立つその巨石が『天の磐船』とされる御神体。

多数の巨石の密集する岩窟は、拝観することができます。

一人がやっと通れる程度の隙間を抜けていくなど、アドベンチャースタイルにコース設定されていました。

さながら○○探検隊…。

出口。

そこには祠が…。

登美比古大神←長髄彦(ながすねひこ)。

神武東征に際し抵抗した豪族の首長、として神話では描かれる。

3、『小松神社(星田妙見宮)』(大阪府交野市)

御祭神 天之御中主大神(あめのみなかぬしのおおかみ)

高皇産霊大神 (たかみむすびのおおかみ)

神皇産霊大神 (かむむすびのおおかみ)

天之御中主大神。

仏教においては「北辰妙見大菩薩」。

道教・陰陽道においては、鎮宅霊符神。

これらはすべて、北極星を指します。

伝承によると、弘法大師がこの地を訪れた際に、七曜の星が降り、それが三カ所に分かれて地上に落ちた。

そのうちの一カ所がこの神社だという。

磐座(陽向石)・織女石

4、『枚岡神社(河内ノ国一宮)』(大阪府東大阪市)

延喜式内社であり、旧官幣大社。

枚岡神社は、永く神津嶽にお祀りされましたが、孝徳天皇の白雉元年(はくちがんねん)(650年)9月16日に、平岡連らにより山麓の現地へ奉遷されたと伝えられています。神護景雲(じんごけいうん)2年(768年)に、天児屋根命・比売御神の二神が春日山本宮の峰に影向せられ、春日神社に祀られました。このことから当社が「元春日(もとかすが)」とよばれる由縁であります。

その後、宝亀(ほうき)9年(778年)春日神社より、武甕槌命・斎主命の二神を春日神社より迎え配祀し四殿となりました。

大同元年(806年)には60戸の封戸を充てられ、貞観元年(856年)天児屋根命の神階は正一位の極位を授かり、延喜式神名帳では名神大社に列せられました。

創祀

枚岡神社の創祀は、皇紀前まで遡り、初代天皇の神武天皇が大和の地で即位される3年前と伝えられています。

神武御東征の砌、神武天皇の勅命を奉じて、天種子命(あめのたねこのみこと)が平国(くにむけ)(国土平定)を祈願するため天児屋根命・比売御神の二神を、霊地神津嶽(かみつだけ)に一大磐境を設け祀られたのが枚岡神社の創祀とされています。

(「枚岡神社」ウェブサイトより)

御祭神は、天児屋根命(あめのこやねのみこと)

比売御神(ひめみかみ)

経津主命(ふつぬしのみこと)

武甕槌命(たけみかづちのみこと)

拝殿

御本殿

夕暮れ近く…社務所はすでに閉まっていたものの、神職の方々は皆親切で、いろいろとお話を聞かせていただきました。

ありがとうございました。

時間的に、枚岡神社創祀の地である神津嶽本宮には到達できず。。。

この日はここまで。

「枚岡神社」近くの、「ホテルセイリュウ」に宿泊。

背後の生駒山、正面に大阪全景を眺めつつ温泉に入れます。

おまけ:

「新屋坐天照御魂神社」から「磐船神社」への道中のお昼。

「カトマンドゥカレーPUJA」にて。

カレーもナンも美味しかったけれど…ここで思わぬ時間調整となったのでした。。。

最新の画像[もっと見る]

-

和ノ道プロジェクト 新ブログ移行

9年前

和ノ道プロジェクト 新ブログ移行

9年前

-

神社おそうじ隊、見参!2016年スケジュール

9年前

神社おそうじ隊、見参!2016年スケジュール

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その9

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その9

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

-

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前

2016.11.19〜22『神社おそうじ隊 出雲見参!2016』その8

9年前