―「明日」は、「述語論理」に関する「記事」を書きます。―

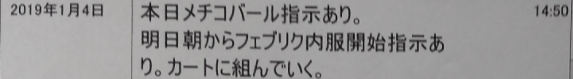

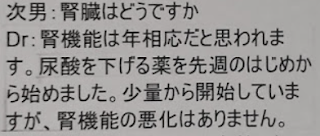

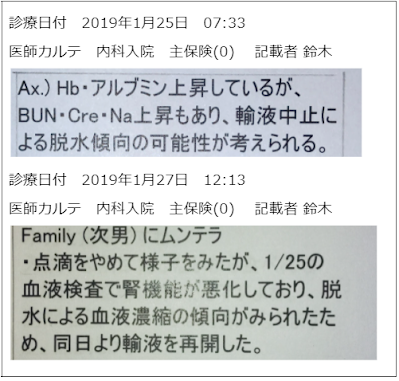

(01)

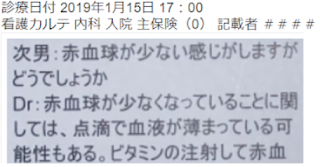

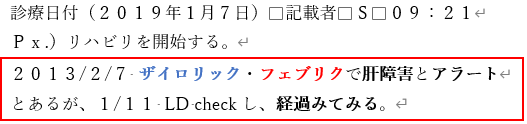

とあるのは『S先生による、電子カルテ』です。

(02)

とあるのも『S先生による、電子カルテ』です。

従って、

(01)(02)により、

(03)

(a)S先生は、「患者は、以前、フェブリクを飲ん、肝障害を起こした。」と思っている。

(b)S先生は、「血液検査をしなければ、肝障害の有無を確認できない。」と思っている。

然るに、

(04)

(b)「血液検査をしなければ、肝障害の有無を確認できない。」が故に、

(a)「患者はフェブリクを飲んで肝障害を起こしたのか、否か」については、「不明」である。

ということを、「以下」において、「説明」します。

(05)

① 2012年6月26日:痛風で、『A病院の内科(K医師)』を受診し、「ザイロリック錠(痛風の薬、14日分)」を処方される。

然るに、

(06)

①「朝食後」に飲む「薬」は、「薬を買った日の、翌日の朝食後」に飲む。

従って、

(05)(06)により、

(07)

「ザイロリック」の「服用」は、

① 2012年6月27日が、「最初」である。

然るに、

(08)

② 2012年6月29日:次に示すのは、「W医師(K医師の代理)からの、K医師への手紙」である。

従って、

(06)(07)(08)により、

(09)

① 2012年6月27日:「ザイロリック」を飲む。

① 2012年6月28日:「ザイロリック」を飲む。

① 2012年6月29日:「ザイロリック」を飲む。

② 2012年6月30日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月01日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月02日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月03日:「フェブリク」 を飲む。

然るに、

(10)

② 2012年7月04日:「H眼科医のカルテ」には、

② 昨日~ 右眼上、眼瞼腫脹(内科の薬のんでから悪くなったようだと、痛風薬、フェブリク錠)。

といふ風に、書かれている。

然るに、

(11)

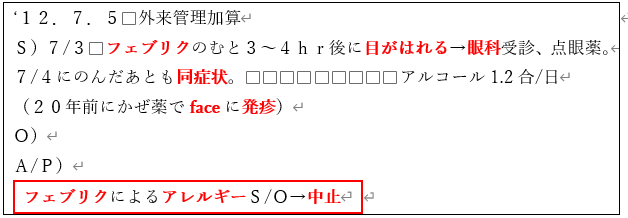

③ 2012年7月05日:次に示すのは、「K医師のカルテ」である。

従って、

(09)(10)(11)により、

(12)

① 2012年6月27日:「ザイロリック」を飲む。

① 2012年6月28日:「ザイロリック」を飲む。

① 2012年6月29日:「ザイロリック」を飲む。

② 2012年6月30日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月01日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月02日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月03日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現。

② 2012年7月04日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現したので、「眼科」を受診。

③ 2012年7月05日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹(アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」。

然るに、

(13)

③ 2012年7月05日:次に示すのも、「K医師のカルテ」である。

従って、

(06)(12)(13)により、

(14)

① 2012年6月27日:「ザイロリック」を飲む。

① 2012年6月28日:「ザイロリック」を飲む。

① 2012年6月29日:「ザイロリック」を飲んで、「痛風発作」を起こし、「ザイロリック」に替えて、

② 2012年6月30日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月01日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月02日:「フェブリク」 を飲む。

② 2012年7月03日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現。

② 2012年7月04日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹」が出現したので、「眼科」を受診。

③ 2012年7月05日:「フェブリク」 を飲んで、「眼瞼腫脹(アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」したが、

④ 2012年7月06日:「ザイロリック」は再開され、もう2週間「服用」することになった。

然るに、

(15)

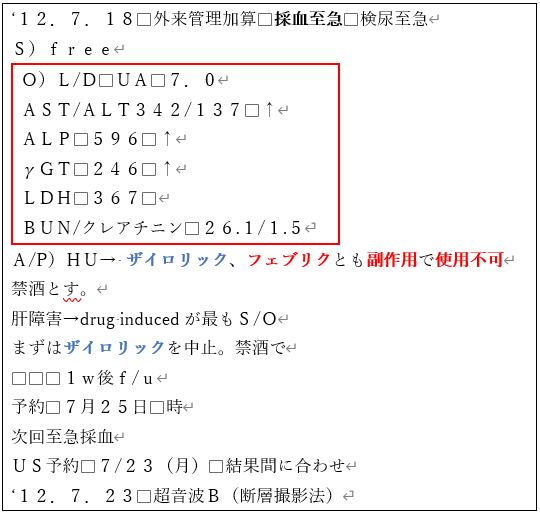

④ 2012年7月18日:次に示すのも、「K医師のカルテ」である。

従って、

(15)により、

(16)

「K医師のカルテ(2012年7月05日)」には、「採血至急」の「印」が、押されていないし、

「K医師のカルテ(2012年7月05日)」には、「血液検査の結果」を示す「数値」が、記載されていない。

然るに、

(17)

「K医師のカルテ(2012年7月18日)」には、「採血至急」の「印」が、押されているし、

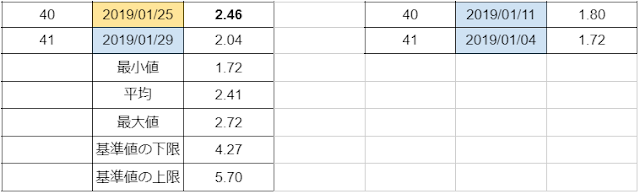

O)L/D UA 7.0

AST/ALT342/137 ↑

ALP 596 ↑

γGT 246 ↑

LDH 367

BUN/クレアチニン 26.1/1.5

という具合に、「血液検査の結果」を示す「数値」が、記載されている。

然るに、

(18)

③ 2012年7月05日において、「血液検査」をしていたのであれば、にもかかわらず、

③「痛風患者にとって、最も重要な情報」である「尿酸値(UA)」他を、「カルテ」に記載しない。などということは、有り得ない。

従って、

(16)(17)(18)により、

(19)

③ 2012年7月05日:「フェブリク」を飲んで、「眼瞼腫脹(アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」したが、いずれにせよ、

③ 2012年7月05日:「血液検査」をすることは、無かった。

ということになる。

従って、

(19)により、

(20)

③ 2012年7月05日:「フェブリク」を「中止」したが、

③ 2012年7月05日:「血液検査」をすることは無かった。

然るに、

(03)により、

(21)

S先生自身が、認めているように、

③「血液検査」もせずに、「肝機能障害」が有ったどうかが、分かるとしたら、わざわざ、

③「血液検査」をする「必要性」などは、初めから無い。

従って、

(21)により、

(22)

③ 2012年7月05日:「フェブリク」を「中止」したが、

③ 2012年7月05日:「血液検査」 をすることは無かった。

というのであれば、

③ 2012年7月05日:「フェブリク錠服用による肝機能障害があった。」

などということなど、「分るはず」が無い。

然るに、

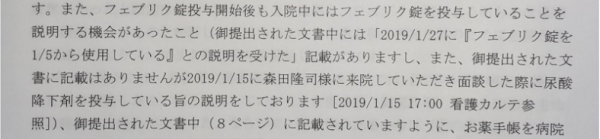

(23)

S先生が、私に言うには、

『フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過があったが、ただし、カルテには、フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載は無い(一昨日、約3カ月掛かって、弁護士から届いた、S先生の回答の、P8)。』

従って、

(23)により、

(24)

・フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載は無い。が、それでも尚、

・フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは「疑い難い経過」があった。

という風に、S先生は、私に対して、「回答」をしている。

然るに、

(25)

・フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは「疑い難い経過」があった。

というのであれば、「その経過」を、「カルテ」に書くことは、「当然」である。

従って、

(23)(24)(25)により、

(26)

・フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載は、「カルテには無い」が、

・フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは、たとえ「血液検査」を行ってはいなくとも、「疑い難い経過」があった。

というのは、「言い訳としても、苦しすぎる。」

然るに、

(11)により、

(27)

もう一度、確認すると、

という「カルテ」からすれば、、

『フェブリクが中止された理由』は「肝障害」ではなく、「どう読んでみても」、

『フェブリクをのんだら目が腫れた(アレルギーが出た)』からであるとしか、「読みよう」が無い。

従って、

(15)(27)により、

(28)

然るに、

(29)

「当該の総合病院」は、

・2012年12月01日から、「電子カルテ(Hospital One)」を稼働させている。

従って、

(01)(13)(15)(29)により、

(30)

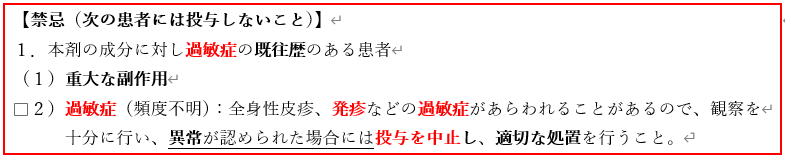

・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「手書きのカルテ」に記載し、

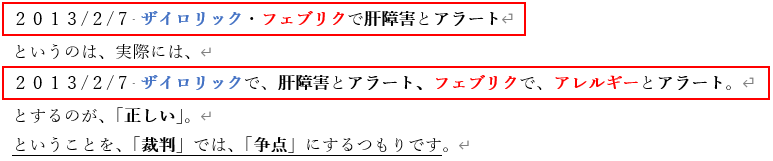

・2012年07月18日:K医師は「血液検査の結果」を見て、「ザイロリックによる肝障害」と判断し、「ザイロリック、フェグリクとも副作用で使用不可」と「手書きのカルテ」に記載し、

・2012年12月01日:「電子カルテ(Hospital One)」が稼働し、

・2013年02月07日:K医師は、「ザイロリック・フェブリクで肝障害」と「電子カルテ」に入力した。

という「経緯」がある。

従って、

(30)により、

(31)

・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「手書きのカルテ」に記載した。

という「事実」が、有る一方で、

・2013年02月07日:K医師は「それから、7カ月と2日後」に「フェブリクによる肝障害」という「嘘の情報」を、「電子カルテ」に入力した。

という、ことになる。

従って、

(29)(30)(31)により、

(32)

「当該の総合病院」が、

・2012年12月01日:「電子カルテ(Hospital One)」を稼働させていたのではなく、例えば、

・2011年12月01日:「電子カルテ(Hospital One)」を稼働させていた。とすれば、

・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「電子カルテに、正しく、入力していた」。

ということになる。

然るに、

(33)

眼瞼腫脹

最も頻度が高い原因は以下のようなアレルギー性である:

局所性アレルギー(接触過敏症)

全身性アレルギー(例,血管性浮腫,アレルギー性鼻炎を伴う全身性アレルギー)

(MSD マニュアルプロフェッショナル版)

従って、

(10)(33)により、

(34)

2012年07月04日:

眼瞼腫脹(内科の薬のんでから悪くなったようだと、痛風薬、フェブリク錠)。

眼瞼腫脹

最も頻度が高い原因は以下のようなアレルギー性である。

(MSD マニュアルプロフェッショナル版)

然るに、

(35)

Q11.「過敏症反応」とは何ですか?

過敏性反応とは、生体内に投与された異物に対する生体の防御システムが過剰あるいは不適当に反応して発現するために生じる様々な症状の総称です。過敏性反応には、アレルギー反応とインフュージョン・リアクション(輸注反応)があり、似たような症状が起こりますが、その発生機序が異なるとされています。

アレルギー反応とは、薬物投与開始後数分から数十分で起こる急性の反応と、24時間~数日後に症状が起こる遅発性の反応があります。抗がん剤による過敏性反応のほとんどが薬剤自体あるいは添加物によって惹起される急性の反応です。

従って、

(34)(35)により、

(36)

2012年07月04日:

眼瞼腫脹(内科の薬のんでから悪くなったようだと、痛風薬、フェブリク錠)。

ということからすれば、

2012年07月03日において、

私の父は、「フェブリクによる過敏症(アレルギー)」を起こしている「蓋然性(確かさ)」が高い。

然るに、

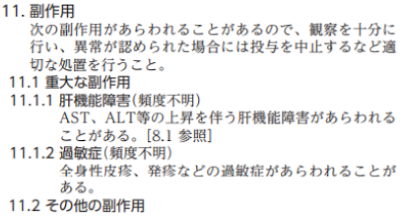

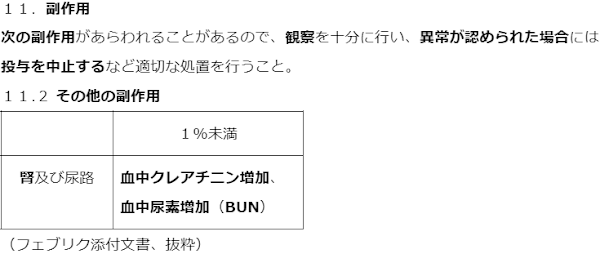

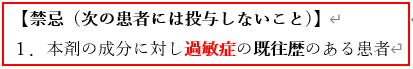

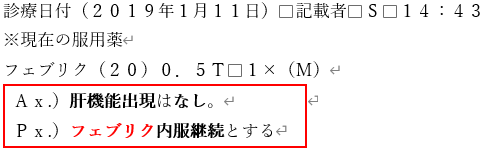

(37)

「フェブリクの添付文書の、本分の、冒頭」には、

という風に、書かれている。

然るに、

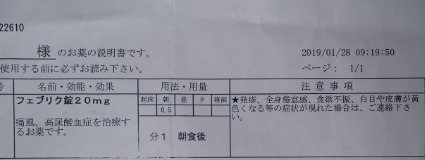

(38)

従って、

(31)(37)(38)により、

(39)

・2012年07月05日:K医師は「フェブリクによるアレルギーS/O→中止」と「手書きのカルテ」に記載し、その7か月後、

・2013年02月07日:K医師は、「ザイロリック・フェブリクで肝障害」と「電子カルテ」に入力した。

ということが無ければ、

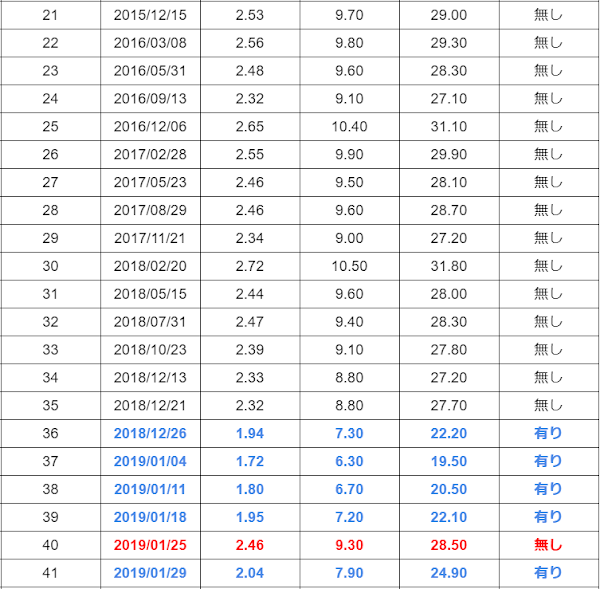

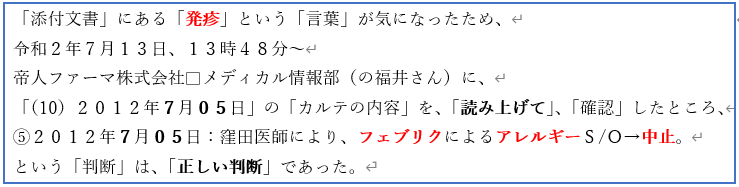

・2019年01月05日:この日から、フェブリク(父にとっては禁忌)を投与を開始し、

・2019年01月29日:この日に退院し、この日に再入院し、その日の内に、病院で死亡する。

ということは、なかった。

という、ことになる。

然るに、

(40)

フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はない)こと、眼科カルテも含めて明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状があったとは断定されないことを確認し、フェブリク錠による明らかな過敏症の既往はないものと判断し、痛風発作を生じた患者様の再発防止のために必要と考え2019/01/05よりフェブリク錠の投与を開始したものです(約3カ月掛かって、弁護士から届いた、S先生の回答の、P8)。

従って、

(40)により、

(41)

・フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難いが、

・ただし、「フェブリク錠服用による肝機能障害があった」ということは「手書きカルテ」には書かれていない。

・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状があったとは断定されなかった」ため、

・痛風発作の予防を目的とし、2019/01/05よりフェブリク錠の投与を開始した。

という風に、S先生は、私に対して「回答」している。

然るに、

(26)により、

(42)

・フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載は、「カルテにはない」が、

・フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは、たとえ「血液検査」を行ってはいなくとも、「疑い難い経過」があった。

という言い方は、「支離滅裂であって、言い訳としても、苦しすぎる。」

然るに、

(43)

・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状があったとは断定されなかった」ため、

・痛風発作の予防を目的とし、2019/01/05よりフェブリク錠の投与を開始した。

とは言うものの、「逆に言えば」、

・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状が無かったとは断定されなかった」にもかかわらず、

・痛風発作の予防を目的とし、2019/01/05よりフェブリク錠の投与を開始した。

ということになるし、「フェブリクの添付文書」には、

となっている。

従って、

(43)により、

(44)

「フェブリクの添付書」は、

・眼科カルテも含めて「明らかにフェブリク錠によるアレルギー症状が無かったとは断定されない」場合は、

・投与を中止するように、求めている。

という風に、読むべきである(と、私は思うし)、

ということを、「確認」している。

(45)

インポートとはデータを入れて使えるようにすること。

エクスポートとはデータを出して保存したりすること。

多くのブラウザに、インポートやエクスポートの機能が付いていて、尚且つ、「当該の総合病院」は、

2012年の頃には、「CLINIweb/臨床検査情報ブラウザ」という「ブラウザ」が、稼働していました。

従って、

(12)(29)(45)により、

(46)

③ 2012年7月05日:「フェブリク」を飲んで、「眼瞼腫脹(アレルギー)」が出現したので、K医師は、「フェブリク」を「中止」。

という際の、「血液検査の結果(デジタル情報)」も、残っているのかも、知れない。

という風に、想像してみた。

然るに、

(47)

医療情報部の、Iさんに、「確認」したところ、「2012年11月以前のデジタルデータ」は、存在しない。

然るに、

(08)(09)により、

(48)

① 2012年6月29日において、

① W医師が、

①「ザイロリック」を、

②「 フェブリク 」に「替えた換えた理由」は、

②「 フェブリク 」を「服用した」後で、「肝機能」を示す「数値」が、「良化」することを期待したからである。

然るに、

(49)

②「 フェブリク 」を「服用した」後で、「肝機能」を示す「数値」が、「良化」したか、「悪化」したか、「変化なし」であったのかを、「確認」するためには、

②「 フェブリク 」を「服用した」直後の「血液検査の結果」を見るしかない。

然るに、

(18)により、

(50)

もう一度、確認するものの、

③ 2012年7月05日において、「血液検査」をしていたのであれば、にもかかわらず、

③「痛風患者を治療する際に、最も重要な情報」である「尿酸値(UA)」を、「カルテ」に記載しない。などということは、有り得ない。

然るに、

(51)

「カルテ」と「血液検査結果」以外に、

③ 2012年7月05日において、

③ フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い。

などということを、「証明」することなど、「出来るはず」がない。

従って、

(40)(51)により、

(52)

(血液検査もしていないし、カルテには、フェブリク錠服用によるアレルギーを示す記載はあっても、フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないが、)フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは「疑い難い経過」である。

などということは、「証明」出来る、はずがない。

従って、

(52)により、

(53)

2020年7月21日に行った、

というわけではない。

ということを、「証明する資料」があるのであれば、是非とも、「その資料」の「提供」をお願いします(請求④)。

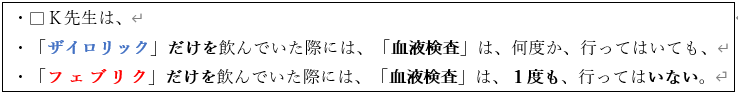

という「請求」に対して、K先生と、S先生は、「頭を抱えている(?)」ものと、思われる。

(54)

当初は、S先生(副院長)だけを、訴えるつもりでいたものの、今は、K先生の罪の方が、重い。

という風に、考えます。