バッハの ブランデンブルク協奏曲 2番と4番の ソロ楽器に

リコーダーが使われていると 知ったのは 最近のことです

現代では リコーダーのパートは フルートが 使われることが多いそうです

去年 聴いた N響メンバーによる ブランデンブルクも フルートでした

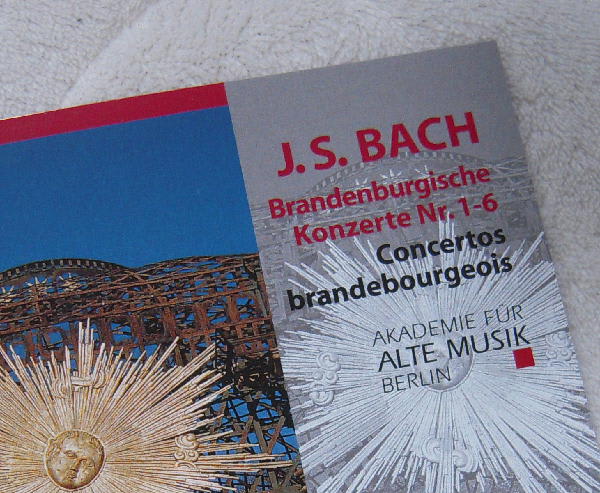

『ベルリン古楽アカデミーオーケストラ』の ブランデンブルク協奏曲全曲演奏会で

初めて リコーダーを使った 演奏を 聴くことができました

この合奏団は 全て古楽器を使っていました

フルートも 木製のものでした

現代の楽器ほど 音が響きませんが 素朴な趣のある 優しい音でした

大きなホールでなく もう少し狭い空間で 聴きたいな~と 思いました

指揮者のいない 小編成の室内楽では 目配せ 息 表情等で 合図し合います

前から 2番目の席だったので そんな 表情もよく見えて 楽しかったです

リコーダーは 温めておかないと 良い音が出ないので

脇の下に 挟んでおくのよ と先生から 聞いていましたが

本当に リコーダーを 脇に挟んで 舞台に登場してきましたよ

リコーダーが使われていると 知ったのは 最近のことです

現代では リコーダーのパートは フルートが 使われることが多いそうです

去年 聴いた N響メンバーによる ブランデンブルクも フルートでした

『ベルリン古楽アカデミーオーケストラ』の ブランデンブルク協奏曲全曲演奏会で

初めて リコーダーを使った 演奏を 聴くことができました

この合奏団は 全て古楽器を使っていました

フルートも 木製のものでした

現代の楽器ほど 音が響きませんが 素朴な趣のある 優しい音でした

大きなホールでなく もう少し狭い空間で 聴きたいな~と 思いました

指揮者のいない 小編成の室内楽では 目配せ 息 表情等で 合図し合います

前から 2番目の席だったので そんな 表情もよく見えて 楽しかったです

リコーダーは 温めておかないと 良い音が出ないので

脇の下に 挟んでおくのよ と先生から 聞いていましたが

本当に リコーダーを 脇に挟んで 舞台に登場してきましたよ

柔らかい音が心地よかったのではないでしょうか。

うらやましいです♪

バッハと云えば G線上のアリア位の 知識しか~

りんごのほっぺさんのお陰で 少しだけクラシックにも 耳を向ける様になりました

その リコーダーの 優しい音色も 聞きたいです

思いだしました 誰かさんチにも 練習用のリコーダーが 有ったはず・・・

埃のかぶらない場所で おネンネしてます

春になったら 又 一から 練習します(笑)

どんどんお上手に!

私はミーハーで歌謡曲です。

去年11月に息子の通った高校の吹奏楽を聴きに行って、何か楽器を・・・と(ほっぺさんの影響も多いにあり)旦那さんに相談していました。

NHKでもリコーダーを遣っていますよね。

クラシックの生演奏は初めてという友達も、音の美しさに感動していました。

美しいものは、誰が聴いても、気持ち良いのですよね。

“本場もの”の演奏で、やはり、歴史の重みもあるのでしょう。

クラシックも、歌謡曲も、ジャズも、区別しなくていいんだと、私は思います。

私の友人・知人もリコーダーに限らず、色々な楽器を始めていますよ。

ハーモニカは、地元でも大勢の方が演奏なさっています。

姉は三味線を始めました。

私も、津軽三味線に興味があるんですが…

時間的に、これ以上は無理…?

うちの旦那さんは、ドラムセットが欲しいなどと申しております!

弦楽器の弓の形が、現代の物とは違いますね。

オーボエも茶色の木製で、リコーダーかと思ってしまいましたが、リードで吹いていたから、オーボエだって分かりました。

トランペットも、細くて長くて、ピカピカしてなくて、現代の楽器とはだいぶ違いました。

2番では大活躍でした。

リコーダーは大きな音は出ませんから、他の楽器も古楽器でないと、音のバランス的に無理だろうなと思いました。

4番の2楽章は、アンダンテだから、私でも吹けるんじゃないかと妄想を持ちました。

都内に行けば、スコアを売ってるんじゃないかな~?

探しに行こうかという気になっています。

古楽器のフルートは、リコーダーと同じくらいの音量しか出ませんでした。

バロック時代、一般的にフルートと言えば、現在のリコーダー(縦笛)のことを意味し、横笛のことをフルートトラベルソ(横という意味)と呼んでいたそうですから、

元々は同じような役割だったのでしょうかね?

チェロとチェンバロ以外は、立って演奏していました。

ソロ楽器は、前に出て演奏し、とてもよく見えました。

N響の時もそうでしたが、みんなニコニコ楽しそうでした。

チェンバロも通奏低音としての役割でなく、ソロ楽器として活躍する5番は、チェンバロの向きを横向き変えて、

客席に音が通るようにしていました。

他の楽章では、客席に背を向けて演奏していたんですよ。

いろんな意味で、とっても興味深くて、ブランデンブルク協奏曲が“協奏曲である”意味が、よく理解できる演奏会でした。