白洲正子文学逍遥記

「十一面観音巡礼」編

宝山寺-001

白洲正子著「十一面観音巡礼」もここ<宝山寺>で、長かった奈良周辺の寺院の十一面観音菩薩を主とする参詣が終わりを告げる。

筆者は以前京都周辺に在住していたことから、奈良を訪れることは比較的多かったが、どういう訳か奈良と言えば、奈良市周辺と山野辺の道の東側辺りを訪れることが多かった。矢田丘陵から西は大阪文化圏と勝手に考えていたようである。この事から斑鳩の法隆寺より西へは行った事がない。

昔から「宝山寺」は勝手に<聖天>を祀る寺と心得ていたから、ますます足が遠のき勝ちであった。聞き伝えに<聖天>は気安く信仰・参拝してはいけない>と覚えていたからかも知れぬ。そのような訳で今回は奈良県最後の巡礼であるので、恐る恐る足を踏み入れる事にする。

宝山寺・本堂裏・「般若窟」

「般若窟」は役の小角が般若経を納めたと伝わる。

本堂

「宝山寺」といえば、近鉄、JR線が交差する生駒駅から生駒山に登るケーブルカーでも有名な場所でもある。別名「生駒聖天」とも呼称されている。

1678年に中興の祖とされている湛海律師によって開山された。生駒山は伝承によれば655年役行者が開いたとされる修験道場で、弘法大師も修行したと伝わる。その当時は都史陀山(としださん) 大聖無動寺という名であった。とは言え、宝山寺=湛海=不動明王の方が有名である。

宝山寺の本尊は「不動明王」であり、聖天は聖天堂に祀っている。

湛海律師

湛海は仏像彫刻や仏画制作の基本知識や技術にも優れ、本堂の本尊はじめ多くの作品を今に伝えている。この点も庶民に有名にしているのであろうか。

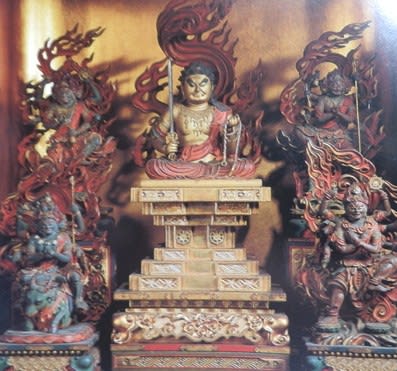

五大明王像

ここにご紹介する「五大明王」は 湛海が図像を描き、仏師・清水隆慶が彫刻したものである。中央に不動明王、右手前に軍荼利明王、奥に降三世明王。左手前に大威徳明王、奥に金剛夜叉明王である。171mm~203mm程度の厨子に入る大きさである。

多宝塔

「ちょっと 一服」

話の喫茶店

話の喫茶店

その1

筆者が聖天を少し避ける理由は、下記に掲げるこの像の造形にもある。仏像は殆どの場合(チベット仏教を除く)その形は清爽であり、SEXを感じさせたり、連想させたりさせる造形は極めて少ない。仏画も同じである。そのことから若い時から、この像に嫌悪感を持っていたかもしれない。

聖天

しかし、本来的に真言宗に係わる密教の経典には、年少者には理解しがたい部分が掲載されている部分があるのはご承知の通り。昔は高野山などの修行寺院では、若輩の修行者には簡単に「理趣経」などは読ませなかった。読み方によっては邪教の教えと勘違いしたであろうから。最近は大学ではそのまま読ましているであろうし、各寺院でも同じであろう。 時代が変わったのであろう。

であるから「真言立川流」の教義やチベット仏教の、ある仏画やある仏像を見たら卒倒してしまうであろう。しかし、馬齢を重ねていくと、そのような解釈が間違っていることが、自然に理解出来るようになる。密教の世界の教理は深甚である。因みにヨガやマッサージをやってみるとその端緒が理解できる。

その2

宝山寺案内図

宝山寺の寺域の概略図であるが、本堂の奥に聖天を祀る聖天堂があり、その奥に十一面観音を祀る観音堂、そして奥の院に不動明王を祀っている。これは何故か? 著書者・白洲正子(敬称略)が「十一面観音巡礼」に宝山寺を持ってきた意図がここで解かる。解き明かしは次回にしたい。

不動明王 と 聖天

<その1>

不動明王

寺伝説によれば「大和葛城山麓の山林で、湛海が千日不出の木食行を続け、その千日目近く、我が行を完成するにふさわしい山として「生駒山の存在」を、念ずる不動明王に暗示された」とされている。この創建時の寺は「大聖無動寺」。滋賀と京都の境にある天台宗比叡山の山中にも「無動寺」という寺がある。ここはかの有名な「千日回峰行」を行う寺でもある。これと同じように昔から役小角のような、山岳信仰の行者が活躍していたのであろう。

弘法大師・空海も南都の学僧(大学生)から転じて、紀州和歌山の山中で修行をしていたとされている。密教の中の雑密(ゾウミツ)であったとされている。因みに純密(純粋密教)は空海が唐に留学してから学んだものである。<不動明王>は大日如来の化身でもあることから、これは当然の流れであろう。大日経は既に日本に雑密の中で、伝承されていた模様である。

不動明王 ・ 湛海作

上下共に湛海作であるが非凡な僧であった。美術の点からも秀作である。

制吒(多)迦童子(せいたかどうじ)と矜羯羅童子(こんがらどうじ)

不動明王は「大日大聖不動明王」、無動明王 、不動尊などと呼称される。このことから宝山寺の創建当初の寺名が「大聖無動寺」とされたのであろう。このことから<無動寺>は不動明王を本尊とする寺ということになる。

聖天

聖天は歓喜天・Nandikesvaraとも呼称し、大聖歓喜自在天(だいしょうかんぎじざいてん)の略である。大自在天の軍の大将で人々に障難をなす魔王であった。その後下記に述べる理由で仏教の守護神となった。不動明王と聖天に大聖と付くには理由がある。

詳細は次回の-02で書いてみよう。