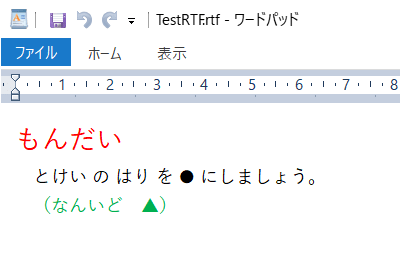

あゆむアプリでは、設問に表示する問題文をファイルで作成しておき、アプリ側でそれを読み取って画面に表示できるような設計とします。一例として、問題文ファイルをこのようなリッチテキストファイルで作成します。

リッチテキストファイルの中身

リッチテキストファイルとは、文字の大きさや色、書体などを自由に指定できるテキストファイルのことで、強調したい部分の文字を大きくしたり、赤くしたりするようなことができます。「Word」や「ワードパッド」などのアプリでファイルを編集できます。

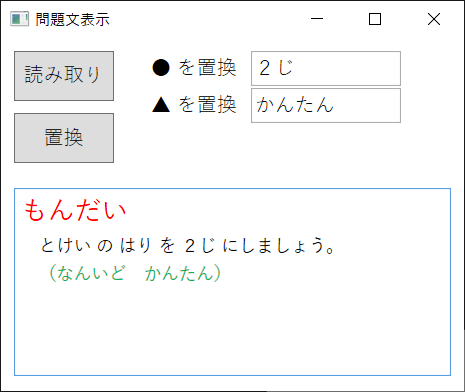

設問の問題文を表示する際に、問題文ファイルを読み取るだけでなく、ファイル内の特定の文字列(この例では●や▲の部分)を任意の文字列に置換して表示する仕組みを作成しました。

置換前の文字列

置換後の文字列

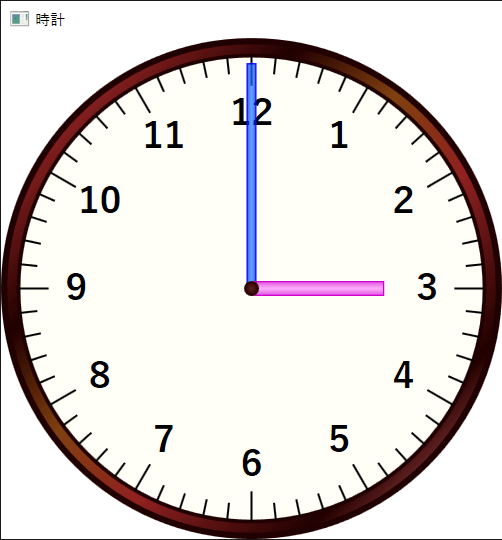

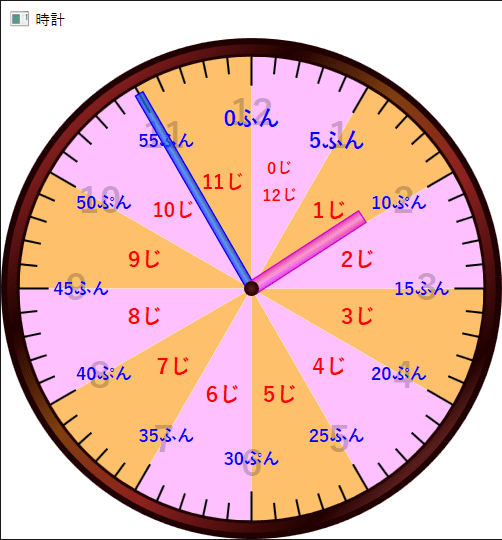

例えば、時計を使った設問において、「とけい の はり を ● にしましょう。」(●の部分には時刻が当てはまります。)という問題文ファイルを作成したとします。文字列を置換できるということは、時刻が「2じ」でも「5じ30ぷん」でも、それぞれ「とけい の はり を 2じ にしましょう。」「とけい の はり を 5じ30ぷん にしましょう。」のように、時刻に応じて問題文を切り替えることができます。つまり、この問題文ファイルを1つ用意するだけで、どのような時刻でも問題文を表示することができるようになります。(わざわざ、「2じ」の問題文ファイルと「5じ30ぷん」の問題文ファイルを作り分ける必要はありません。)問題文ファイルを作成する作業が容易になります。

(前回記事)あゆむアプリ 進捗9

(次回記事)あゆむアプリ 進捗11

<お問い合わせ>

このブログの管理者へのお問い合わせは、こちらからお願い致します。

リッチテキストファイルの中身

リッチテキストファイルとは、文字の大きさや色、書体などを自由に指定できるテキストファイルのことで、強調したい部分の文字を大きくしたり、赤くしたりするようなことができます。「Word」や「ワードパッド」などのアプリでファイルを編集できます。

設問の問題文を表示する際に、問題文ファイルを読み取るだけでなく、ファイル内の特定の文字列(この例では●や▲の部分)を任意の文字列に置換して表示する仕組みを作成しました。

置換前の文字列

置換後の文字列

例えば、時計を使った設問において、「とけい の はり を ● にしましょう。」(●の部分には時刻が当てはまります。)という問題文ファイルを作成したとします。文字列を置換できるということは、時刻が「2じ」でも「5じ30ぷん」でも、それぞれ「とけい の はり を 2じ にしましょう。」「とけい の はり を 5じ30ぷん にしましょう。」のように、時刻に応じて問題文を切り替えることができます。つまり、この問題文ファイルを1つ用意するだけで、どのような時刻でも問題文を表示することができるようになります。(わざわざ、「2じ」の問題文ファイルと「5じ30ぷん」の問題文ファイルを作り分ける必要はありません。)問題文ファイルを作成する作業が容易になります。

(前回記事)あゆむアプリ 進捗9

(次回記事)あゆむアプリ 進捗11

<お問い合わせ>

このブログの管理者へのお問い合わせは、こちらからお願い致します。

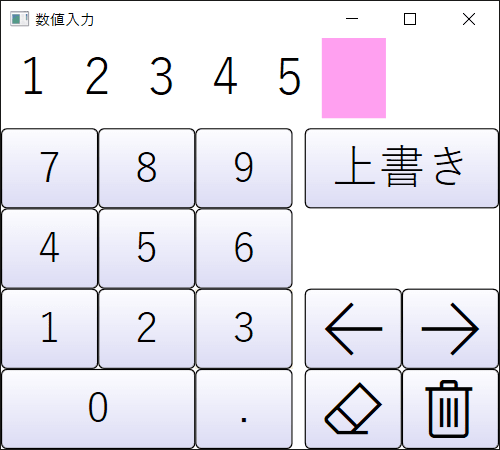

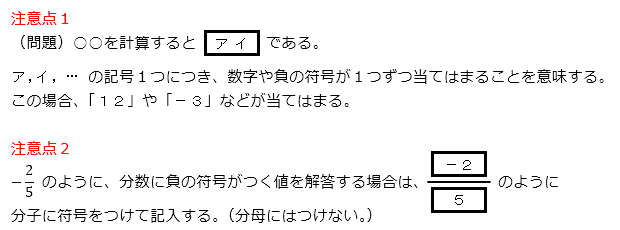

のような値でも、加減乗除の計算を正確にできるようにしましょう。難しい問題を解くための時間を確保するために、易しい問題をできるだけ素早く解くことが理想です。問題集を活用して多くの問題を経験し、「この問題はこのようにして解ける」という判断をなるべく瞬時に行えるようにしましょう。

のような値でも、加減乗除の計算を正確にできるようにしましょう。難しい問題を解くための時間を確保するために、易しい問題をできるだけ素早く解くことが理想です。問題集を活用して多くの問題を経験し、「この問題はこのようにして解ける」という判断をなるべく瞬時に行えるようにしましょう。