激寒の週末からいきなりの春。予報は最高気温8度でしたが10度を超えました。色々雑用をこなしてから山に登りました。とりあえず妻女山奥の陣場平までは車で。撮影機材や山仕事の道具も積んで行きました。

2月4日に訪れたときは数輪咲いていただけでしたが、今回は100以上は咲いていました。福寿草は花期が長いのです。3月に入るとミツバチが花粉を求めて訪れます。福寿草は蜜はないのですが、大量の花粉を出します。

パラボラアンテナの様な花びら。福寿草や水仙、タンポポ、ロウバイにダンコウバイと春の花には黄色が多いですね。啓蟄を過ぎても昆虫はまだ少なく、その虫たちは黄色い花に集まりやすいという習性があります。

福寿草が群生する斜面。向かい側の堂平大塚古墳の斜面にも群生があります。フクジュソウ(福寿草、献歳菊、学名:Adonis ramosa)は、キンポウゲ科の多年草。死亡例もある毒草です。同じ春の水仙とともに要注意の植物です。

オオイヌノフグリもあちこちで咲き始めました。大犬の陰嚢と書きますが、実の形が犬のタマタマに似ていることからの命名です(実はハート型で似ていない)。天人唐草や瑠璃唐草という別名のほうが優雅ですね。ヨーロッパ原産の帰化植物。

堂平大塚古墳の紅梅のはちきれそうな蕾(つぼみ)。3月に入ると平年より暖かくなるというので開花も今年は早いかも知れません。

古墳から西に鹿島槍ヶ岳。眼下に千曲川。

林道を登ってみました。森林組合が間伐した杉林。明るくなりました。切り捨て間伐で材は搬出しない様です。スギ花粉はまだ飛び始めていません。

樹間から松代方面。真田信之入部400年で盛り上がった真田十万石の城下町。我が家は秀吉についた真田昌幸の家来だったのですが、なぜ徳川についた信之の松代に定住することになったのか、謎です。武田四天王のひとり、山県昌景の家来だった祖先もいた様です。

林道の上から陣場平を見下ろしたところ。川中島の戦いで上杉軍が陣地とした平地です。貝母(編笠百合)の群生地は、落葉松林の中と、その向こうの広いギャップです。

その貝母(ばいも)の芽吹き。毎年のこととはいえ、胸がときめく季節です。今年も大勢の人が訪れてくれることでしょう。満開時にはできるだけ現地にいて説明をしたいと思っています。

2月最終日はなんと最高気温が17度になりました。4月中旬の気温です。最低気温がマイナス4度なのに。温泉の帰りに堂平大塚古墳へ。その先の谷にある上杉謙信の陣用水と伝わる蟹沢(がんざわ)の泉。昔は沢蟹がたくさんいて祖母に唐揚げにしてもらって食べたものです。しかし、人間は蟹の外骨格のキチン質は分解できないのです。わずかな身とミソが栄養だったのでしょうか。エビ・カニアレルギーの人はアナフィラキシー・ショックを起こす可能性があるのでコオロギと同じく絶対に食べてはいけません。国はコオロギ入をアミノ酸表示やアレルギー表示でごまかそうとしています。補助金を出して国民にコオロギやウジ虫を食べさせようとしています。大量の牛乳を毎日捨てさせて乳牛を殺処分させているというのに。自公政権は狂っていますね。昆虫食に関しては2つ前の記事の最後に詳しく書いています。

そこから斎場山(旧妻女山)へ。途中から見る陣場平。中央の杉林の右奥に樹高のある落葉松が見えますが、そこが陣場平です。

川中島の戦いで上杉謙信が最初に本陣としたと伝わる斎場山(512.8m)。二段の墳丘裾をもつ古代科野のクニの古墳です。

円墳なので山頂は丸く平らです。ここに盾を敷き陣幕を張って本陣とし、謡曲を吟じたといわれています。

武田軍が全軍を海津城に入れてしまったので、本陣をこの陣場平にしたと伝わっています。陣小屋は布陣したときから建て始めていたと思います。上杉謙信はたった3日の布陣でも陣小屋を建てたそうです。前回の撮影からたった一日ですが、貝母はこの暖かさでかなり芽吹いてきました。

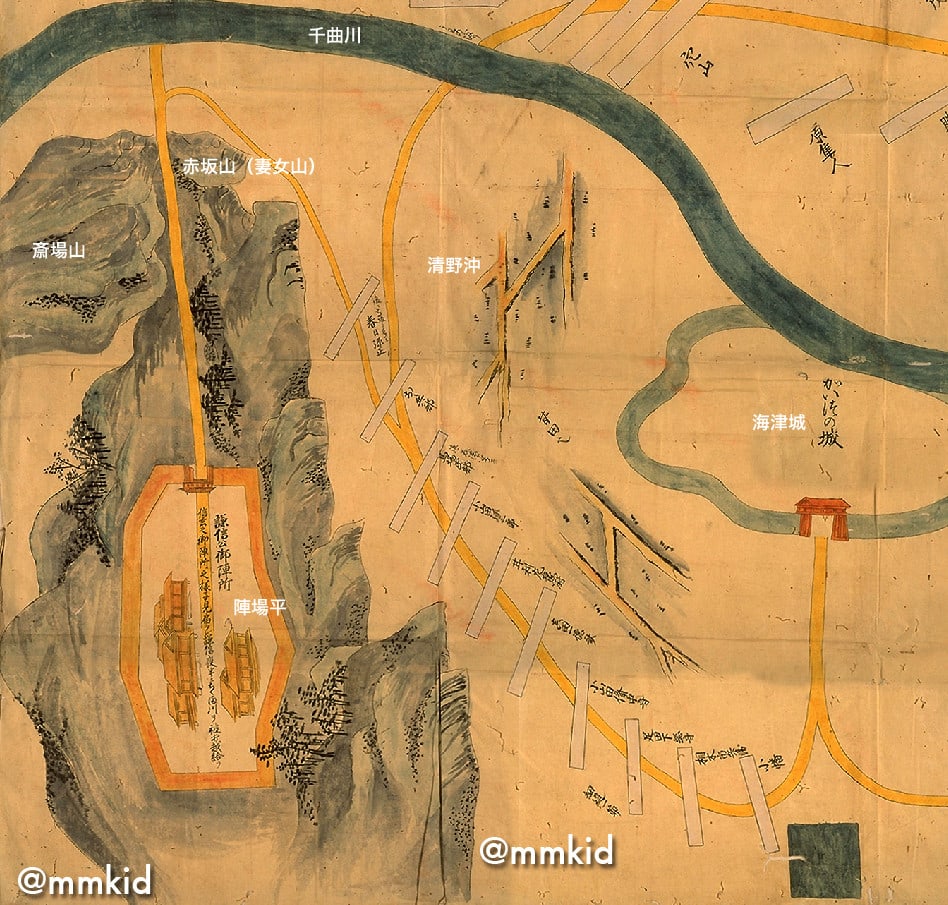

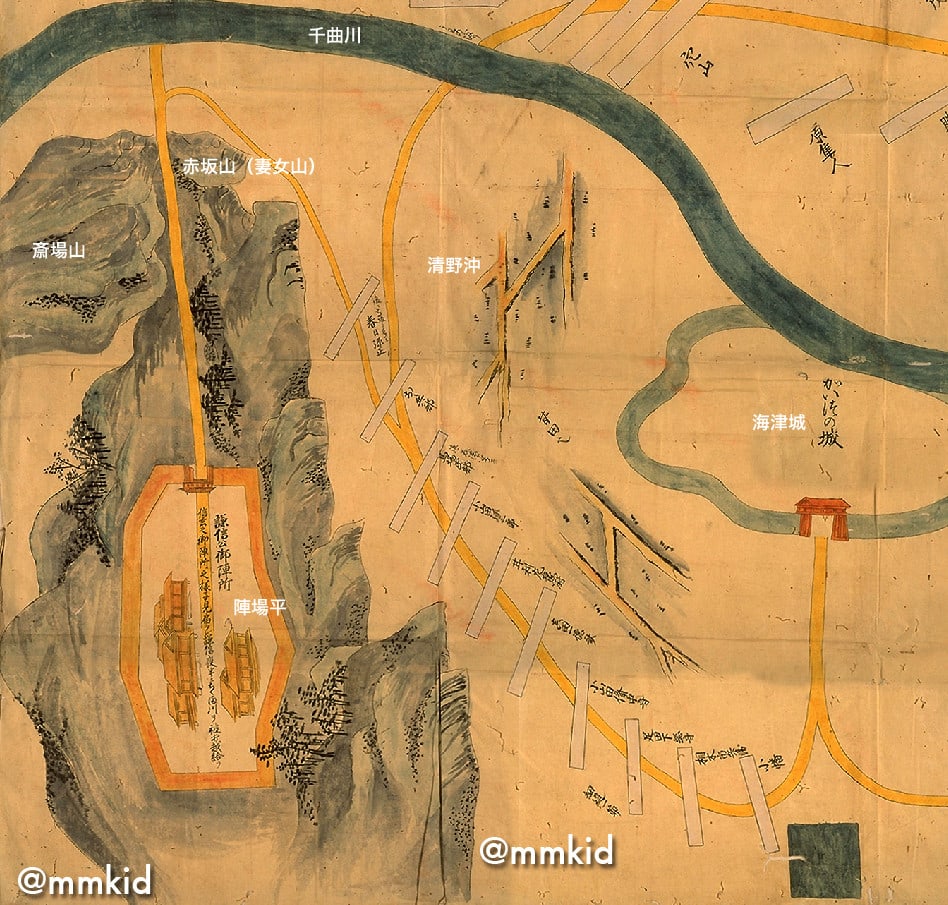

●川中島の戦いで上杉謙信が本陣とした斎場山と陣場平へ(妻女山里山通信):『甲陽軍鑑』の編者と言われる小幡景憲彩色の川中島合戦絵図。陣場平に陣小屋が七棟建てられた図が描かれています。(東北大学狩野文庫所蔵:許可を得て掲載)

スギ花粉はまだ飛んでいません。この杉ぼっくり一つに40万個の花粉が入っています。妻女山の杉は花粉のついた木が少ないので、在京時代の様な酷いことにはなりません。今年はここ10年で最大の飛散量とかで、東京の人は大変ですね。ご自愛ください。

カラフトししゃもの南蛮漬け。小麦粉をつけて焼きます。人参、大根、玉葱、豆苗にキッコーマンの「しぼりたて生ポン酢」をかけて。半月前に鰯の丸干で作り玉葱ではなく胡瓜にしましたが、ししゃもより丸干しの方が美味でした。豆鯵の唐揚げも美味しいと思います。このポン酢は、柚子、カボス、シークワーサー、すだち、ダイダイなど複数の果実が使われています。種類が多いほうがポン酢は美味ですね。リンゴ酢使ってるのもいい。これを使って酸辣湯麺を作っても美味しい。

友人にもらったリンゴがボケてきたので、バナナと赤ワインのコンポートにしました。赤ワインに水、キビ糖、蜂蜜、シナモンパウダー多め、レモン汁で弱火で20分ほど煮ます。シンプルですが驚くほど美味です。バニラアイスと合わせると最高。ちなみにリンゴがボケるって信州の方言ですね。以前は親戚から12月初めに3月までもつぐらい大量のリンゴをもらったので、春にはボケるのです。売り物にならないリンゴなどが大量廃棄されます。ジュースやシードルやジャムやスウィーツやドライフルーツに加工してもなお大量に余るのです。蒸留酒のカルバドスを作るとか、なにか考えないともったいないですね。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

2月4日に訪れたときは数輪咲いていただけでしたが、今回は100以上は咲いていました。福寿草は花期が長いのです。3月に入るとミツバチが花粉を求めて訪れます。福寿草は蜜はないのですが、大量の花粉を出します。

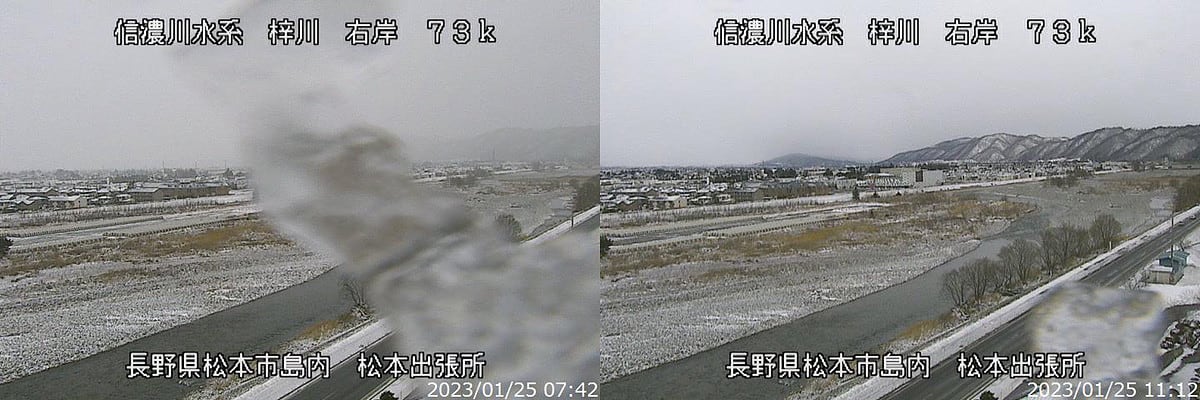

パラボラアンテナの様な花びら。福寿草や水仙、タンポポ、ロウバイにダンコウバイと春の花には黄色が多いですね。啓蟄を過ぎても昆虫はまだ少なく、その虫たちは黄色い花に集まりやすいという習性があります。

福寿草が群生する斜面。向かい側の堂平大塚古墳の斜面にも群生があります。フクジュソウ(福寿草、献歳菊、学名:Adonis ramosa)は、キンポウゲ科の多年草。死亡例もある毒草です。同じ春の水仙とともに要注意の植物です。

オオイヌノフグリもあちこちで咲き始めました。大犬の陰嚢と書きますが、実の形が犬のタマタマに似ていることからの命名です(実はハート型で似ていない)。天人唐草や瑠璃唐草という別名のほうが優雅ですね。ヨーロッパ原産の帰化植物。

堂平大塚古墳の紅梅のはちきれそうな蕾(つぼみ)。3月に入ると平年より暖かくなるというので開花も今年は早いかも知れません。

古墳から西に鹿島槍ヶ岳。眼下に千曲川。

林道を登ってみました。森林組合が間伐した杉林。明るくなりました。切り捨て間伐で材は搬出しない様です。スギ花粉はまだ飛び始めていません。

樹間から松代方面。真田信之入部400年で盛り上がった真田十万石の城下町。我が家は秀吉についた真田昌幸の家来だったのですが、なぜ徳川についた信之の松代に定住することになったのか、謎です。武田四天王のひとり、山県昌景の家来だった祖先もいた様です。

林道の上から陣場平を見下ろしたところ。川中島の戦いで上杉軍が陣地とした平地です。貝母(編笠百合)の群生地は、落葉松林の中と、その向こうの広いギャップです。

その貝母(ばいも)の芽吹き。毎年のこととはいえ、胸がときめく季節です。今年も大勢の人が訪れてくれることでしょう。満開時にはできるだけ現地にいて説明をしたいと思っています。

2月最終日はなんと最高気温が17度になりました。4月中旬の気温です。最低気温がマイナス4度なのに。温泉の帰りに堂平大塚古墳へ。その先の谷にある上杉謙信の陣用水と伝わる蟹沢(がんざわ)の泉。昔は沢蟹がたくさんいて祖母に唐揚げにしてもらって食べたものです。しかし、人間は蟹の外骨格のキチン質は分解できないのです。わずかな身とミソが栄養だったのでしょうか。エビ・カニアレルギーの人はアナフィラキシー・ショックを起こす可能性があるのでコオロギと同じく絶対に食べてはいけません。国はコオロギ入をアミノ酸表示やアレルギー表示でごまかそうとしています。補助金を出して国民にコオロギやウジ虫を食べさせようとしています。大量の牛乳を毎日捨てさせて乳牛を殺処分させているというのに。自公政権は狂っていますね。昆虫食に関しては2つ前の記事の最後に詳しく書いています。

そこから斎場山(旧妻女山)へ。途中から見る陣場平。中央の杉林の右奥に樹高のある落葉松が見えますが、そこが陣場平です。

川中島の戦いで上杉謙信が最初に本陣としたと伝わる斎場山(512.8m)。二段の墳丘裾をもつ古代科野のクニの古墳です。

円墳なので山頂は丸く平らです。ここに盾を敷き陣幕を張って本陣とし、謡曲を吟じたといわれています。

武田軍が全軍を海津城に入れてしまったので、本陣をこの陣場平にしたと伝わっています。陣小屋は布陣したときから建て始めていたと思います。上杉謙信はたった3日の布陣でも陣小屋を建てたそうです。前回の撮影からたった一日ですが、貝母はこの暖かさでかなり芽吹いてきました。

●川中島の戦いで上杉謙信が本陣とした斎場山と陣場平へ(妻女山里山通信):『甲陽軍鑑』の編者と言われる小幡景憲彩色の川中島合戦絵図。陣場平に陣小屋が七棟建てられた図が描かれています。(東北大学狩野文庫所蔵:許可を得て掲載)

スギ花粉はまだ飛んでいません。この杉ぼっくり一つに40万個の花粉が入っています。妻女山の杉は花粉のついた木が少ないので、在京時代の様な酷いことにはなりません。今年はここ10年で最大の飛散量とかで、東京の人は大変ですね。ご自愛ください。

カラフトししゃもの南蛮漬け。小麦粉をつけて焼きます。人参、大根、玉葱、豆苗にキッコーマンの「しぼりたて生ポン酢」をかけて。半月前に鰯の丸干で作り玉葱ではなく胡瓜にしましたが、ししゃもより丸干しの方が美味でした。豆鯵の唐揚げも美味しいと思います。このポン酢は、柚子、カボス、シークワーサー、すだち、ダイダイなど複数の果実が使われています。種類が多いほうがポン酢は美味ですね。リンゴ酢使ってるのもいい。これを使って酸辣湯麺を作っても美味しい。

友人にもらったリンゴがボケてきたので、バナナと赤ワインのコンポートにしました。赤ワインに水、キビ糖、蜂蜜、シナモンパウダー多め、レモン汁で弱火で20分ほど煮ます。シンプルですが驚くほど美味です。バニラアイスと合わせると最高。ちなみにリンゴがボケるって信州の方言ですね。以前は親戚から12月初めに3月までもつぐらい大量のリンゴをもらったので、春にはボケるのです。売り物にならないリンゴなどが大量廃棄されます。ジュースやシードルやジャムやスウィーツやドライフルーツに加工してもなお大量に余るのです。蒸留酒のカルバドスを作るとか、なにか考えないともったいないですね。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。