那須、石の美術館。

先日の那須への旅行の際に念願叶い、ようやく行く事に。

栃木県那須町。旧奥州街道沿いの小さな集落、芦野地区の古い石造の米蔵を再生利用するプロジェクトとの事。

このあたりは、同じ様な蔵が散見されるが、大谷石のみでなく、この石蔵は芦野石という特産のもののようだ。

本当に、田舎の旧街道筋によく見られる様な、古びた看板や、小さな商店などしかないような集落。

石の美術館は、やはり、忽然と現れる。

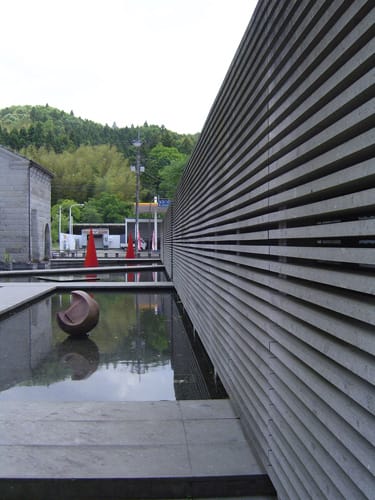

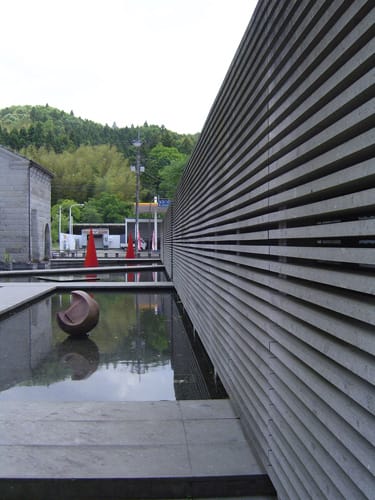

大小3つの石蔵を残しつつ、石蔵が水盆に浮かぶ様に見える水の庭の様な外部空間を路地の様な橋を歩いて巡る。

街道からの寄り道がそのまま美術館の展示空間となるような工夫。

あえてガラスという石と対になる素材は選ばずに、同素材である石(芦野石)を用いつつ、軽く曖昧な空間を目指したとのことである。

『モダニズムから敬遠されてきた素材を、粒子化という操作によって、軽く曖昧なものへと変換させる』と隈氏。

石は、40mm×120mmの断面形状にして、石のルーバーとしている。

また組積造から、わずかな粒子である石を抜き取る事により、重苦しかった組積造の壁面を軽くしていると。

設計はあたかも音楽的で、楽譜を選ぶ様に石を組んでいったそうだ。

一部、白大理石をスライスしてはめ込み、明かりが漏れる仕様になっている。

かなり暑い日でもあり、天気もよかったので、乾いた石の質感と水面のコントラストがくっきりしていた。

結構まわりは洗濯機などを外に出してる感じの普通の民家だったりする。

まずは、大きな石の蔵が立派だなと思う。これが、農協の米蔵だったところらしい。

この辺りの風習なのか、天井以外全て石で作りきってるので、ピースとしての存在感があり、ピュアでよろしい。

モダンな隈建築にもぴったりな感じ。

展示が何故か赤いとんがりコーンの彫刻であったので、かなりそれが幅を利かせているので、なるべくそれが無い状態をイメージしてみる。

思ったよりも、こじんまりとしている。だいたいの建築はそうだけど、写真が広角だったり、トリミングの仕方だったりして、写真の方が数倍よく見えるのはしょうがないのかな。特に隈氏の建築はフォトジェニック。

デジタリックな石組みは、たしかに粒子化した素材を組み直したという言葉のまま、空間にリズムを与えている。

ただ、このリズムが無くなってしまうとこの空間自体はそれほど感動的でも無く、やはり非常に重要なデザインである。

なんとなく最近の各種ルーバーなり、石なり、スチールの型抜きなりの視覚的なパターンが勝負のものが多い。

いやいや素粒子化の結果必然的にかような形状に落ち着いているのだってこと?いや、けっこうカッコ重視だな。多分。

なんていうか、こういうのって建築として本質なんだろうかな?と疑わしい気持ちになることもあるけれど、建築がそもそも人に与える影響の大部分は、感覚的な要素であって、素材感、色、形なんかは不気味で不愉快よりは、綺麗で心地いい方がいいに決まっている。

そういう意味では、かっこいいとは思った。でも、デザインパターンとしては、出来た当初からそう思ったけど、どっかありきたりだし、かっこいいに決まってるパターンなのがいかがなものか。

しかし、ちゃんと見てみると意味があるのかもしれない。

場所によって疎密がコントロールされていて、密な平面は背負いたくなり、粗な壁面は表のイメージがなんとなくする?

茶室前の溜まりの空間は、密、エントランスの石蔵に接する壁は対比で粗。奥の大きな蔵へ向かう壁面は、上昇感のある向きのパターンで自然に奥の蔵へ視線を誘導する。

ルーバーも一番長手の壁面で使われており、アウトラインを規定されずに広がるイメージで建築の存在をさらに軽快にしている。のかもしれない。たぶんスタディしまくって決めてるんだろう。

展示自体は、まあ企画展だから展示によるのだろうけど、もっと抜けの良い展示方法を考えてほしいところ。

全体に建物に比して展示やカフェなどのソフト部分が力不足な感じは否めない。しょうがない所かな。もったいなし。

茶室などもある。しかし、これは、ちょっとどうかな。間接光が人工的で、せっかくの石の茶室というのが、変に作り込みすぎていて、そこまでしない方が良いんじゃないかなと、正直思った。

ただの石の蔵の中にゴザでも敷いているくらいがちょうどいいんじゃないだろうか。茶はそれほど詳しくないけど、そぎおとす精神として。芦野石は焼くと色が変わるらしく、そういう意味では面白い。石の可能性を追求すべく、竹の林みたいに繊細に使う勇気は買います。でも石だからどっか無骨。

なのでどっちかいうと、展示室の方が茶室的ストイックさを感じた。水が内部にも入っていて、面白い。

ただ循環がうまくないようで、これは改善してほしい。安藤建築でも、水盆がメンテ仕切れずに水藻だらけで結局水を抜いてしまっているものも結構見たし、水は魅力的だけど注意が必要だな。

映画の椿三十朗に出てくる邸宅の中に流れる清流のようにしてほしいものだ。澄んだ水が正義だと思う。

外部空間で、夕暮れ、もしくは夜に石の建築が水面に映り込んで浮かぶ風情が一番いい瞬間だろうな。

水が石の構造に軽さを与えてくれるのだろう。

日本人は、やはり、土地にがっつり根が生えた建築は違和感を覚える。

床が浮いている様な風情、そういうのがちょうどいいのだろうなと思った。

「石の美術館」

建築 :隈研吾建築都市設計事務所

構造 :中田捷夫研究室

施工 :建築/石原工務店、石工事/白井石材

所在地 : 栃木県那須郡那須町芦野

用途 :美術館

主体構造 :組積造

竣工 :2000年