近年のパルサータイミングアレイ(PTA)によるナノヘルツ重力波の発見は、基礎科学に新たな可能性をもたらしました。

今回の研究では、この発見に基づき、重力波の解析レンズ効果を利用した宇宙膨張の精密測定の可能性、特にハッブル定数測定への応用についてです。

光や重力波などの波が重力場によって曲げられる現象

解析レンズ効果とは、光や重力波などの波が、天体などの重力場によって曲げられる現象です。

特に、波長がレンズ天体のサイズと同程度か、それ以上の場合は、幾何光学的なレンズ効果ではなく、解析レンズ効果が支配的となります。

パルサータイミングアレイで観測されるナノヘルツ重力波は、波長が約1パーセクと非常に長いので、銀河円盤のような比較的小さな天体でも解析レンズ効果を引き起こします。

銀河円盤をレンズとした場合だと、その質量から計算されるアインシュタイン半径は1パーセクよりもはるかに小さいので、ナノヘルツ重力波に対しては解析レンズ効果が支配的となります。

解析レンズ効果を受けると、重力波の振幅と位相はレンズ天体の重力場の影響を受けることになります

特に、複数のレンズ天体によって解析レンズ効果が働く場合、それぞれのレンズからの重力波は干渉し合い、複雑な干渉パターンが生じます。

宇宙の膨張速度“ハッブル定数”の決定

宇宙の膨張速度は、天体の赤方偏移と距離の関係から求められます。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまいます。

この現象を赤方偏移(記号z)といいます。

一方、距離は天体の見かけの明るさやサイズなどから推定できます。

解析レンズ効果を受けると、重力波はレンズ天体の周囲を通ることになるので、直接進むよりも到着が遅れてしまいます。

この時間遅延は、レンズ天体までの距離、レンズ天体の質量、そして宇宙の膨張速度に依存します。

レンズ天体の赤方偏移と、解析レンズ効果による時間遅延を測定することで、宇宙の膨張速度を表すハッブル定数を高精度で決定することができます。

パルサータイミングアレイを用いた手法

パルサータイミングアレイは、天の川銀河内に散らばる複数のパルサー(中性子星の一種)を観測することで、ナノヘルツ重力波を検出する手法です。

各パルサーからの重力波信号の時間変化を精密に測定することで、重力波の方向と距離を推定することができます。

このパルサータイミングアレイをフェーズドアレイとして利用することで、解析レンズ効果を高感度で検出できる可能性があります。

フェーズドアレイとは、複数のアンテナを組み合わせることで、電波や音波などの到来方向を制御する技術です。

パルサータイミングアレイの場合、各パルサーをアンテナと見なし、それぞれの信号に適切な時間差を与えることで、特定の方向からの重力波を選択的に受信することができます。

個々のレンズ銀河からの解析レンズ効果は非常に微弱なので、直接観測することは困難です。

そこで、本研究ではスタッキング分析と呼ばれる手法を用いることで、複数のレンズ銀河からの信号を合成し、検出感度を向上させることを提案しています。

スタッキング分析では、まず広視野の分光サーベイ観測によって、重力波源の方向にある多数の銀河の赤方偏移と位置を測定します。

次に、各銀河が解析レンズとして働く場合の時間遅延を、宇宙論モデルに基づいて計算。

そして、各パルサーからの重力波信号を、計算された時間遅延だけズラして足し合わせることで、複数のレンズ銀河からの信号を合成します。

スタッキング分析によって得られた合成信号の強度を、様々なハッブル定数を仮定した宇宙論モデルと比較することで、最適なハッブル定数を推定することができます。

高精度な宇宙の膨張速度測定の課題

“スクエア・キロメートル・アレイ(SKA : Square Kilometer Array)”などの次世代の超大型電波望遠鏡の登場により、パルサータイミングアレイの感度が飛躍的に向上すれば、解析レンズ効果を利用した高精度な宇宙の膨張速度の測定が可能になると期待されています。

“SKA”は、オーストラリアと南アフリカに建設中の世界最大級の電波望遠鏡です。

その高い感度と分解能により、これまでのパルサータイミングアレイでは検出できなかった微弱な重力波信号をとらえることができると期待されています。

ただ、解析レンズ効果を利用した宇宙の膨張速度の測定を実現するためには、克服すべき課題もいくつかあります。

1.高精度なパルサータイミングモデル

解析レンズ効果による時間遅延は非常に小さいので、それを検出するのに必要となるのが、パルサーの到達時間の変動を極めて高精度で測定することです。

そのためには、パルサーの運動や星間物質による信号への影響などを正確に補正する必要があります。

2.広視野の分光サーベイ観測

スタッキング分析を行うには、重力波源の方向にある多数の銀河の赤方偏移と位置を正確に測定する必要があります。

そのためには、広視野かつ高精度な分光サーベイ観測が不可欠です。

3.レンズ銀河の固有運動の影響

レンズ銀河は、宇宙の膨張だけでなく自身の重力によって運動しています。

この固有運動は、解析レンズ効果による時間遅延に影響を与えるので、正確なハッブル定数を測定するためには、その影響を考慮する必要があります。

ナノヘルツ重力波の解析レンズ効果を利用することで、これまでの手法では達成できなかった精度で、宇宙の膨張を測定できる可能性があります。

さらに、“SKA”のような次世代の超大型電波望遠鏡の登場により、この測定が現実味を帯びてきました。

今後、技術的な課題を克服することで、宇宙の進化史やダークエネルギーの謎に迫ることが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

今回の研究では、この発見に基づき、重力波の解析レンズ効果を利用した宇宙膨張の精密測定の可能性、特にハッブル定数測定への応用についてです。

この研究は、トロント大学大学のDylan L. Jowさん、 Ue-Li Penさんの研究チームが進めています。

光や重力波などの波が重力場によって曲げられる現象

解析レンズ効果とは、光や重力波などの波が、天体などの重力場によって曲げられる現象です。

特に、波長がレンズ天体のサイズと同程度か、それ以上の場合は、幾何光学的なレンズ効果ではなく、解析レンズ効果が支配的となります。

パルサータイミングアレイで観測されるナノヘルツ重力波は、波長が約1パーセクと非常に長いので、銀河円盤のような比較的小さな天体でも解析レンズ効果を引き起こします。

銀河円盤をレンズとした場合だと、その質量から計算されるアインシュタイン半径は1パーセクよりもはるかに小さいので、ナノヘルツ重力波に対しては解析レンズ効果が支配的となります。

解析レンズ効果を受けると、重力波の振幅と位相はレンズ天体の重力場の影響を受けることになります

特に、複数のレンズ天体によって解析レンズ効果が働く場合、それぞれのレンズからの重力波は干渉し合い、複雑な干渉パターンが生じます。

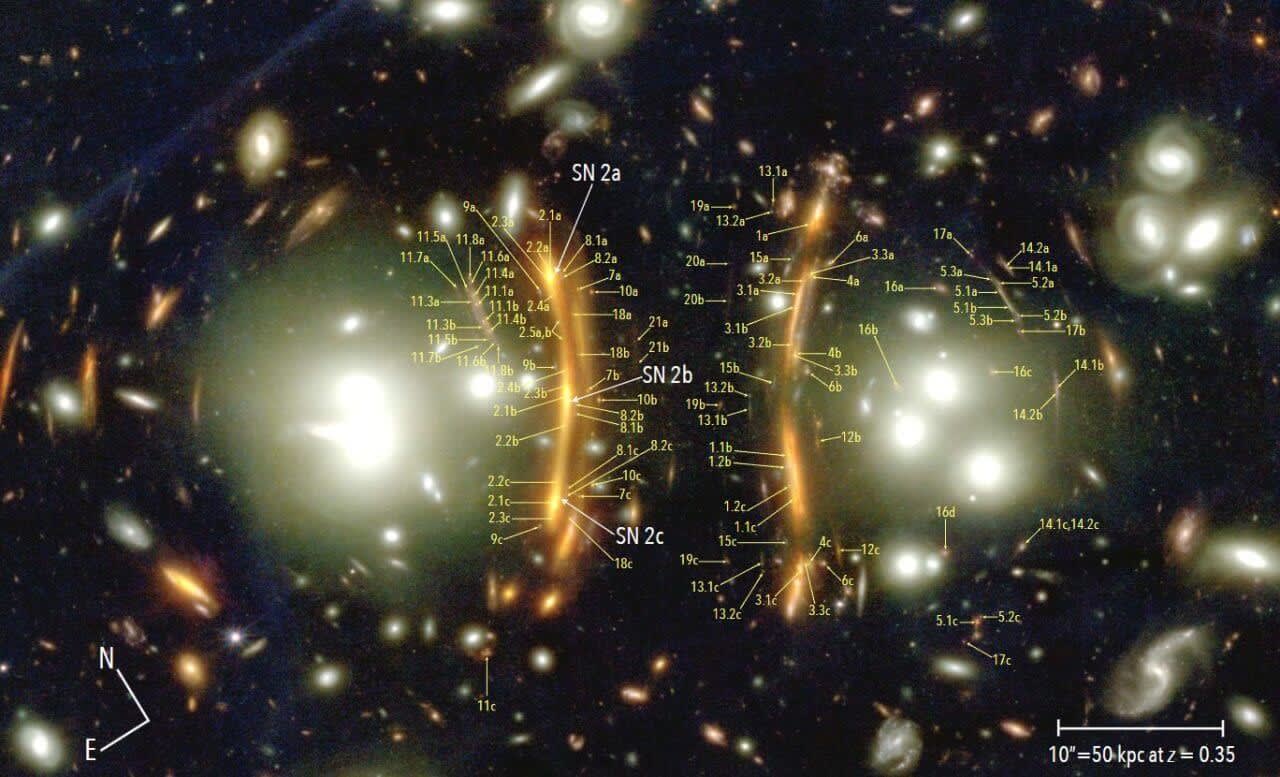

|

| 図1.銀河円盤によるナノヘルツ重力波の解析レンズ効果。幾何光学では、アインシュタイン半径がレンズの光学的深度を決まる。(Credit: Dylan L. Jow, Ue-Li Pen) |

宇宙の膨張速度“ハッブル定数”の決定

宇宙の膨張速度は、天体の赤方偏移と距離の関係から求められます。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまいます。

この現象を赤方偏移(記号z)といいます。

一方、距離は天体の見かけの明るさやサイズなどから推定できます。

解析レンズ効果を受けると、重力波はレンズ天体の周囲を通ることになるので、直接進むよりも到着が遅れてしまいます。

この時間遅延は、レンズ天体までの距離、レンズ天体の質量、そして宇宙の膨張速度に依存します。

レンズ天体の赤方偏移と、解析レンズ効果による時間遅延を測定することで、宇宙の膨張速度を表すハッブル定数を高精度で決定することができます。

パルサータイミングアレイを用いた手法

パルサータイミングアレイは、天の川銀河内に散らばる複数のパルサー(中性子星の一種)を観測することで、ナノヘルツ重力波を検出する手法です。

各パルサーからの重力波信号の時間変化を精密に測定することで、重力波の方向と距離を推定することができます。

このパルサータイミングアレイをフェーズドアレイとして利用することで、解析レンズ効果を高感度で検出できる可能性があります。

フェーズドアレイとは、複数のアンテナを組み合わせることで、電波や音波などの到来方向を制御する技術です。

パルサータイミングアレイの場合、各パルサーをアンテナと見なし、それぞれの信号に適切な時間差を与えることで、特定の方向からの重力波を選択的に受信することができます。

個々のレンズ銀河からの解析レンズ効果は非常に微弱なので、直接観測することは困難です。

そこで、本研究ではスタッキング分析と呼ばれる手法を用いることで、複数のレンズ銀河からの信号を合成し、検出感度を向上させることを提案しています。

スタッキング分析では、まず広視野の分光サーベイ観測によって、重力波源の方向にある多数の銀河の赤方偏移と位置を測定します。

次に、各銀河が解析レンズとして働く場合の時間遅延を、宇宙論モデルに基づいて計算。

そして、各パルサーからの重力波信号を、計算された時間遅延だけズラして足し合わせることで、複数のレンズ銀河からの信号を合成します。

スタッキング分析によって得られた合成信号の強度を、様々なハッブル定数を仮定した宇宙論モデルと比較することで、最適なハッブル定数を推定することができます。

高精度な宇宙の膨張速度測定の課題

“スクエア・キロメートル・アレイ(SKA : Square Kilometer Array)”などの次世代の超大型電波望遠鏡の登場により、パルサータイミングアレイの感度が飛躍的に向上すれば、解析レンズ効果を利用した高精度な宇宙の膨張速度の測定が可能になると期待されています。

“SKA”は、オーストラリアと南アフリカに建設中の世界最大級の電波望遠鏡です。

その高い感度と分解能により、これまでのパルサータイミングアレイでは検出できなかった微弱な重力波信号をとらえることができると期待されています。

ただ、解析レンズ効果を利用した宇宙の膨張速度の測定を実現するためには、克服すべき課題もいくつかあります。

1.高精度なパルサータイミングモデル

解析レンズ効果による時間遅延は非常に小さいので、それを検出するのに必要となるのが、パルサーの到達時間の変動を極めて高精度で測定することです。

そのためには、パルサーの運動や星間物質による信号への影響などを正確に補正する必要があります。

2.広視野の分光サーベイ観測

スタッキング分析を行うには、重力波源の方向にある多数の銀河の赤方偏移と位置を正確に測定する必要があります。

そのためには、広視野かつ高精度な分光サーベイ観測が不可欠です。

3.レンズ銀河の固有運動の影響

レンズ銀河は、宇宙の膨張だけでなく自身の重力によって運動しています。

この固有運動は、解析レンズ効果による時間遅延に影響を与えるので、正確なハッブル定数を測定するためには、その影響を考慮する必要があります。

ナノヘルツ重力波の解析レンズ効果を利用することで、これまでの手法では達成できなかった精度で、宇宙の膨張を測定できる可能性があります。

さらに、“SKA”のような次世代の超大型電波望遠鏡の登場により、この測定が現実味を帯びてきました。

今後、技術的な課題を克服することで、宇宙の進化史やダークエネルギーの謎に迫ることが期待されます。

こちらの記事もどうぞ